Перейти к:

Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248

Аннотация

Актуальность работы обусловлена необходимостью получения максимально полной картины состояния минерально-сырьевой базы меди по Российской Федерации. Цель: изучение состояния минерально-сырьевой базы меди России (балансовых запасов, прогнозных ресурсов), пространственного размещения месторождений меди по типам рудных формаций и в пределах рудных провинций, перспектив национального производства добычи меди. Методы: статистический, графический, логический. Результаты: Представлена сводная карта-схема России, включающая 25 меднорудных провинций и выборку из 150 наиболее значимых месторождений меди различных рудных формаций, перспективных объектов и площадей. Даны характеристики основных рудных формаций, месторождения меди которых имеются в России, а также меднорудных провинций и медных месторождений вне провинций. В России основная добыча сконцентрирована на сульфидных медно-никелевых и медно-колчеданных месторождениях, а также начата добыча на медно-порфировых и медно-скарновых месторождениях. В 2021 г. уровень добычи меди в Российской Федерации составил 1147 тыс. т. Реализация новых подготавливаемых проектов разработки медных месторождений может увеличить уровень годовой добычи России на 635–1053 тыс. т (на 55–91 % от уровня добычи 2021 г.). В России по состоянию на 01.01.2022 г. учтено 102,7 млн т балансовых запасов и прогнозных ресурсов в пересчете на условные запасы – 16,1 млн т. Наибольшие объемы запасов меди приходятся на медно-никелевую (34,4% от российских запасов), меднопорфировую (23,9 %) формации, формацию медистых песчаников (19,6 %) и медно-колчеданную формацию (14,5 %) и 7,6 % на все остальные рудные формации. По провинциям на Норильско-Хараелахскую приходится 30,9 % от российских запасов, на Кодаро-Удоканскую – 20,3 % на Уральскую – 18,9 %. Отмечается увеличение показателей долей запасов меди для новых провинций: Приморской – 8,29 %, Охотско-Чукотской – 6,23 % и Восточно-Тувинской – 3,7%. На остальные меднорудные провинции приходится 11,68 % российских запасов меди. В целом имеющихся запасов меди Российской Федерации хватит минимум на 47 лет оптимальной эксплуатации. Наиболее обеспечены запасами разрабатываемые месторождения медно-никелевой и медно-порфировой формаций, а также формации медистых песчаников. Для месторождений медно-колчеданной и медно-скарновой формаций имеет место срабатывание имеющихся запасов балансовых руд. По эксплуатационным регионам достаточная обеспеченность имеется лишь для Норильско-Хараелахской, Кольской и Рудно-Алтайской провинций. В старой горнопромышленной Уральской и новой Восточно-Забайкальской провинциях отмечается серьезное срабатывание запасов балансовых руд. В старой горнопромышленной Северо-Кавказской провинции имеет место высокий уровень обеспеченности, что является следствием малого уровня добычи и наличия невостребованных запасов резервных медных месторождений. Обеспеченность запасов прогнозными ресурсами медно-никелевой формации невысокое, но возможны открытия новых месторождений богатых сливных руд на глубине в пределах Хараелахского и Тангаралахского рудоносных интрузивов. Для медно-колчеданной формации прирост запасов возможен за счет оценки глубоких горизонтов и периферии известных месторождений Уральской провинции, а также поиска новых месторождений на территории Приполярного и Полярного Урала. Для медно-полиметаллической формации известно множество месторождений в старых горнопромысловых Рудно-Алтайской, Салаирской и Северо-Кавказской провинциях, а также при исследовании новых Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций. Для медно-порфировой формации увеличились масштабы геологоразведочных работ в Восточно-Тувинской, Приморской и Охотско-Чукотской провинциях, где имеются все предпосылки к обнаружению новых, в том числе крупных медно-порфировых месторождений. Для формации медистых песчаников возможен прирост запасов в пределах Кодаро-Удоканской, Игарской, Билякчанско-Приколымской и Шорско-Хакасской провинциях. В условиях развития новых технологий подземного выщелачивания меди становятся привлекательными поиски, разведка и вовлечение в эксплуатацию небольших месторождениий медистых песчаников в Приуральской и Донецкой провинциях. В учтенных балансовых запасах меди России отсутствуют объекты месторождений формации самородной меди в базальтоидах, известные в пределах Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской провинций.

Ключевые слова

Для цитирования:

Боярко Г.Ю., Лаптева А.М., Болсуновская Л.М. Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития. Горные науки и технологии. 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248

For citation:

Boyarko G.Yu., Lapteva A.M., Bolsunovskaya L.M. Mineral resource base of Russia’s copper: current state and development prospects. Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(4):352-386. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-05-248

Минерально-сырьевая база меди России: состояние, возможности развития

Введение

Медь занимает третье место по объемам производства и потребления среди базовых промышленных металлов (после железа и алюминия) [1] и используется в многочисленных электротехнических приложениях как проводник электричества, в сплавах различного назначения (латунь, бронза, мельхиор и др.), в химических соединениях меди для производства антисептиков, микроудобрений, катализаторов окислительных процессов и других назначений [2]. Медь включена в национальный перечень основных видов стратегического минерального сырья (Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р), а в Стратегии развития минерально-сырьевой базы России она относится к первой группе полезных ископаемых, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые национальные потребности до 2035 г. и в последующий период (Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р) [3]. Аналогичный статус меди заявлен в США, Европейском Союзе, Канаде, Китае и Индии [4], но в некоторых странах (Японии, Южной Корее, Австралии) она включена в перечень критических (импортозависимых) товарных продуктов [5, 6].

Мировое потребление и соответственно предложение первичной меди увеличилось с 2000 г. к 2021 г. на 60 %, а мировые запасы в 2,6 раза. В первую очередь это результат бурного роста экономики Китая и формирования новой мировой политики «зеленой» экономики с расширением доли возобновляемой энергетики в мировом топливном балансе и решением задач по снижению выбросов углекислого газа при производственных процессах и жизнедеятельности населения [1, 2, 7]. Медь используется во всех основных технологиях низкоуглеродной энергетики (обмотки ветрогенераторов, двигатели электромобилей и др.). Даже спад мировой экономики и политическая неопределенность не сказываются на темпах роста потребления меди, причем имеется тенденция увеличения отставания его мирового предложения ввиду медленных темпов ввода в эксплуатацию новых крупных добывающих производств [8].

Россия располагает крупной сырьевой базой меди, занимая 2-е место в мире по запасам, 6-е место по товарному производству и 3–4-е место по объемам экспорта1. Если в 1990-е годы ввиду спада внутреннего потребления в условиях переходной экономики российская добыча меди упала с 800 тыс. т в 1991 г. до уровня 500–580 тыс. т/год в 1995–2012 гг., то на фоне роста мировых цен начиная с 2013 г. начался рост добычных работ вплоть до 1028 тыс. т в 2019 г.2 Рост добычи и производства рафинированной меди в этот период сопровождался увеличением доли экспорта от производства с 20–30 % в 2011–2013 гг. до 60–70 % в 2015–2020 гг. Минерально-сырьевая база меди и производственные мощности России закрывают все национальные потребности и имеют значительный экспортный потенциал. Учитывая мировые тенденции роста потребления меди в ближайшем будущем, весьма перспективно развивать ее национальную добычу с целью увеличения российской доли в мировой торговле медными товарными продуктами.

1 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

2 Там же.

Методика исследований

С целью изучения российской минерально-сырьевой базы меди были собраны данные по российской добыче меди за период 2002–2021 гг., по запасам и прогнозным ресурсам месторождений меди по состоянию на 01.01.2021 г. Работа с источниками информации: Государственные доклады Министерства природных ресурсов и экологии России3, Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации4, Паспорта Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых РФ5 и публикации по ресурсам меди в открытой печати. Единицы измерения запасов и добычи меди – метрические тонны 100 % Cu. Объемы прогнозных ресурсов меди приводятся по категориям в заявленных абсолютных величинах, а при суммировании – в пересчете на условные запасы категории С2 с учетом поправочных коэффициентов для разных категорий. На общую схематическую карту России сведены наиболее значимые месторождения меди различных рудных формаций, перспективные объекты и площади для геологоразведочных работ на медь, ранее выделяемые рудные провинции меди и предлагаемые к выделению новые меднорудные провинции. Определены ограничения разработки новых месторождений меди по природоохранным требованиям. Рассмотрены возможности развития медно-добывающей отрасли с применением инновационных технологий добычи и переработки медных руд. Произведен анализ состояния балансовых запасов и прогнозных ресурсов по рудным формациям и меднорудным провинциям.

3 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

4 Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2022 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, Государственное задание от 14.01.2022 №049-00018-22-01, 2022. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90

5 Паспорта месторождений меди. Российский федеральный геологический фонд. Единый фонд геологической информации о недрах. Реестр первичной и интерпретируемой информации. 2023. URL: https://efgi.ru/

Состояние минерально-сырьевой базы меди России

Россия занимает 2-е место в мире по запасам после Чили, 6-е место по добыче из недр после Чили, Перу, Китая, Конго и США, 5-е место по производству рафинированной меди после Китая, Чили, Японии и ДР Конго, 3–4-е место по объемам экспорта (совместно с Японией) после Чили и ДР Конго6 [9]. Основу сырьевой базы меди России составляют объекты сульфидного медно-никелевого, медно-порфирового медно-колчеданного и стратиформного геолого-промышленных типов. Основная добыча сконцентрирована на сульфидных медно-никелевых и медно-колчеданных месторождениях, а также увеличиваются объемы добычи на медно-порфировых объектах7.

На основе собранных данных составлены:

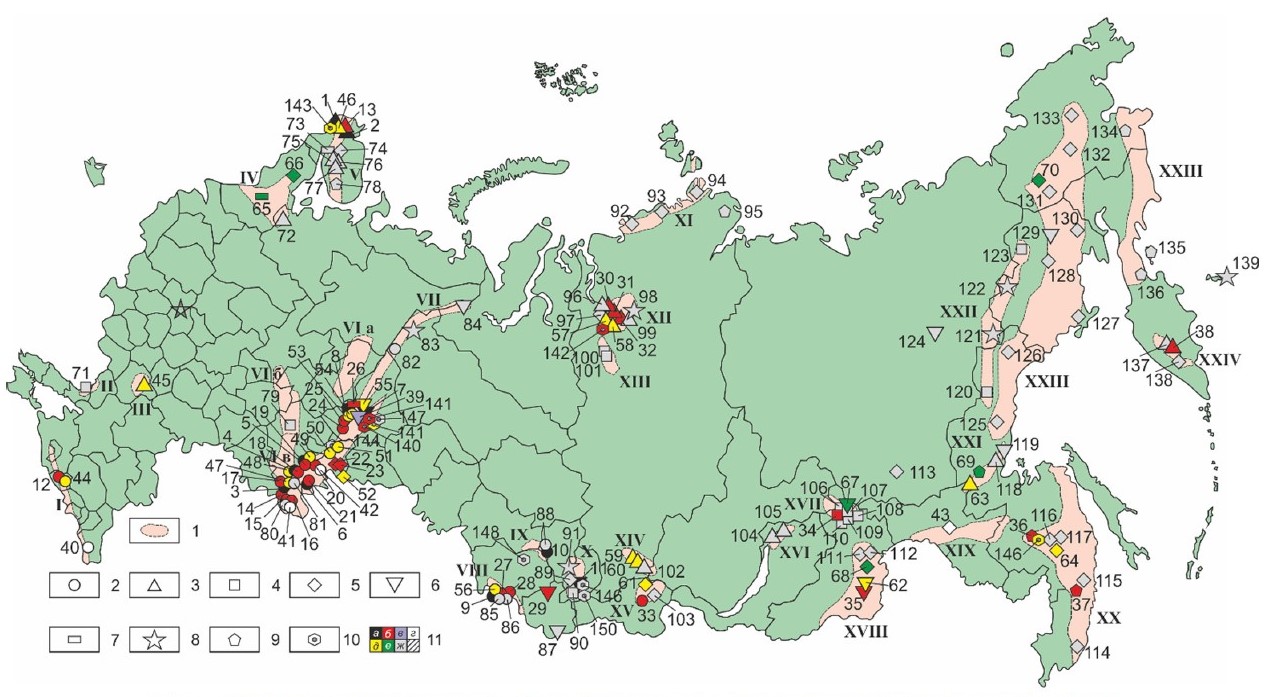

- обзорная карта меднорудных провинций и основных месторождений меди России (рис. 1);

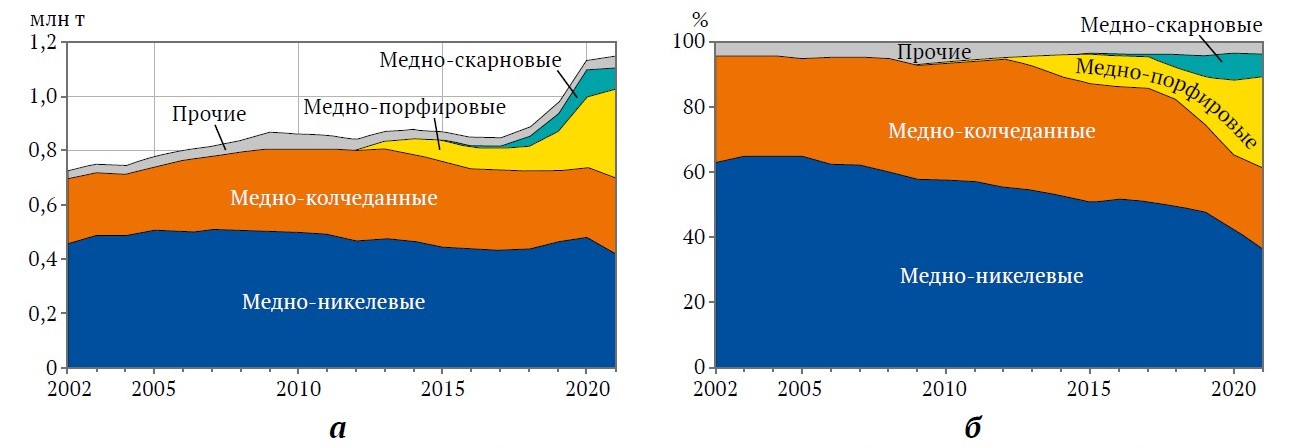

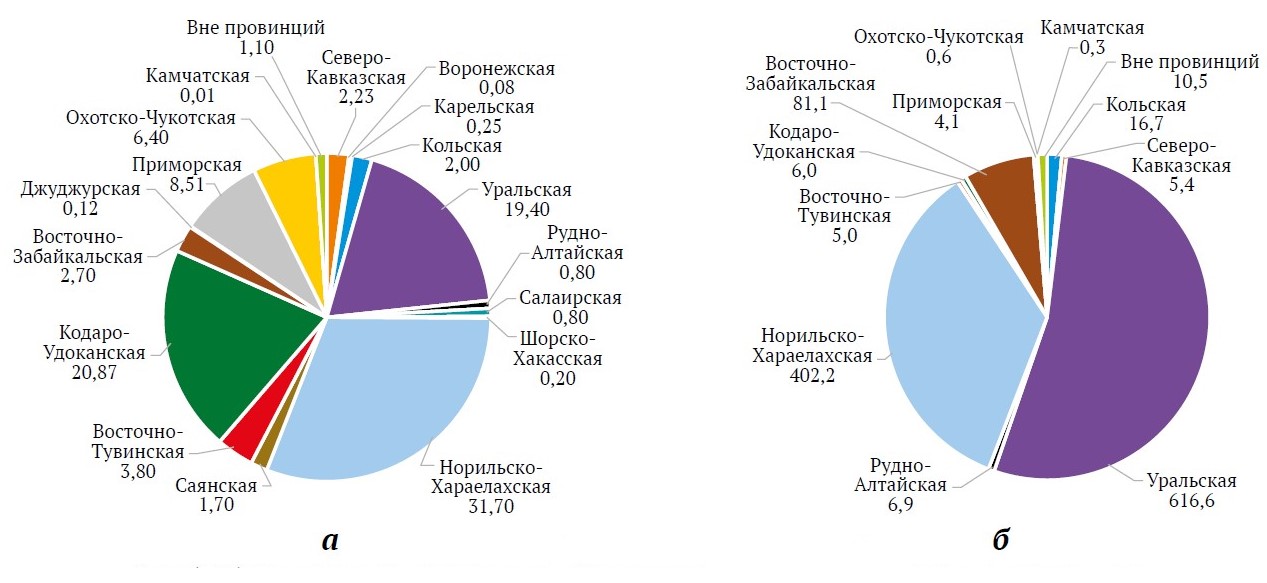

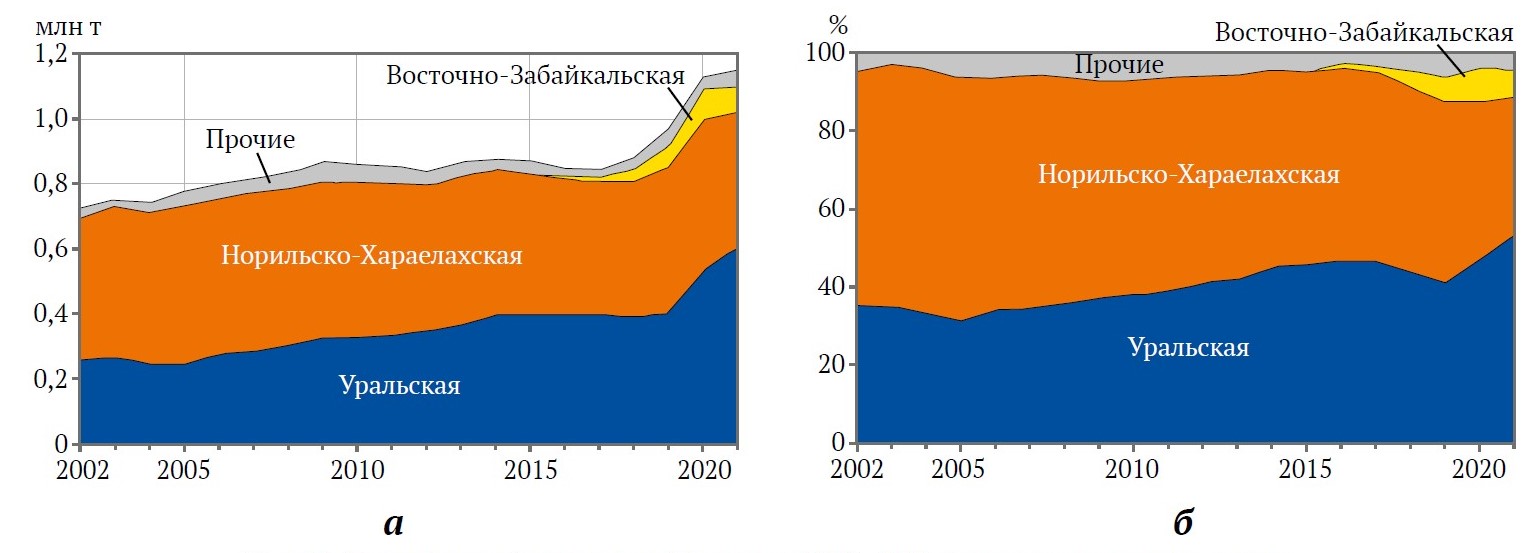

- диаграммы объемов и долей добычи меди за 2002–2021 гг. по типам рудных формаций (рис. 2) и меднорудным провинциям (рис. 7);

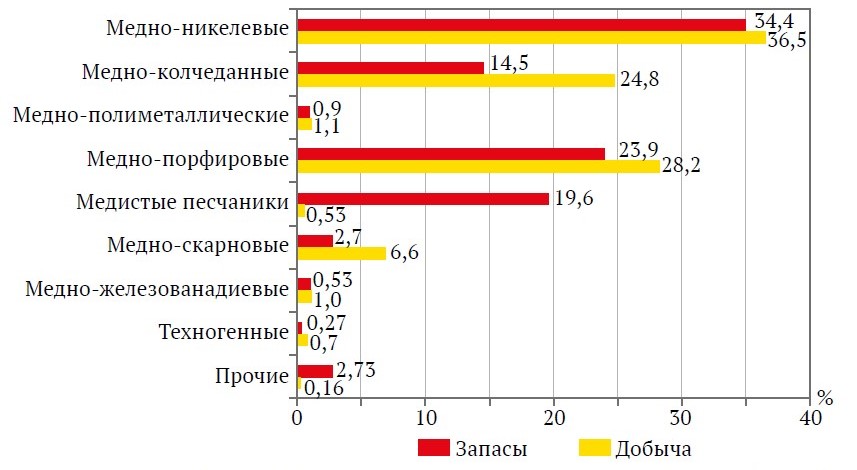

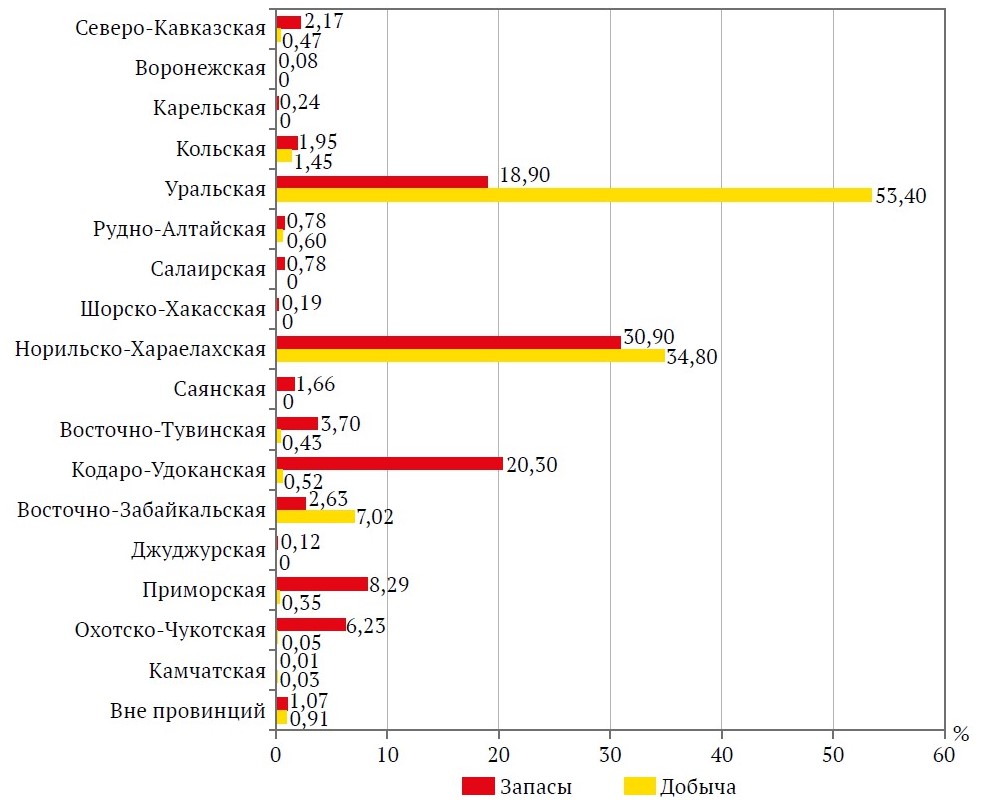

- диаграммы по долям объемов запасов и добычи меди (2021 г.) по типам рудных формаций (рис. 3) и меднорудных провинций (рис. 6);

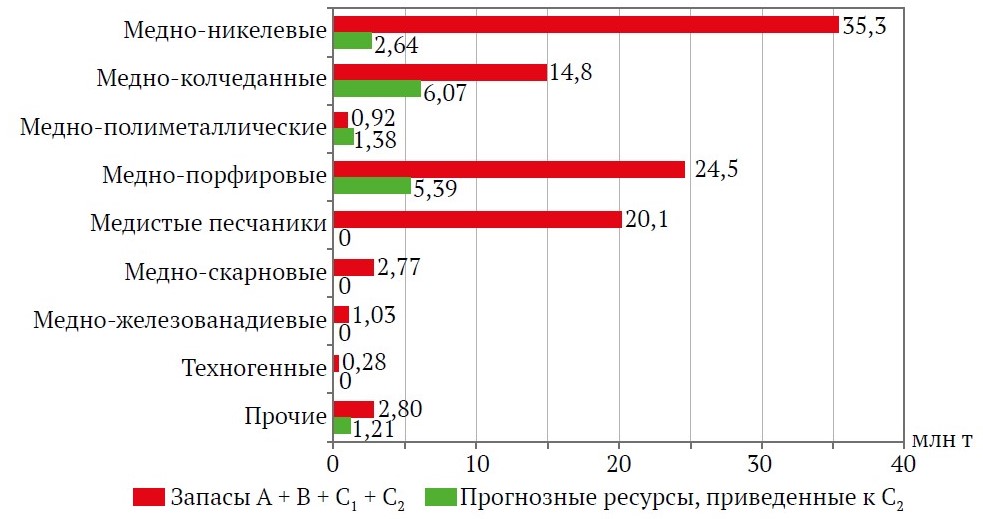

- диаграмма по объемам балансовых запасов и прогнозных ресурсов по типам рудных формаций (рис. 4);

- диаграммы по объемам запасов и добычи меди по провинциям (рис. 6).

Ниже приводятся характеристики меднорудных формаций, известных на территории Российской Федерации, и месторождений меди в пределах и за пределами выделенных меднорудных провинций.

Рис. 1. Меднорудные провинции, месторождения меди по геолого-технологическим типам и состоянию их вовлеченности в производство: 1 – меднорудные провинции; 2–10 – геолого-технологические типы медных месторождений (2 – медно-колчеданные и колчеданно-полиметаллические, 3 – медно-никелевые, 4 – медистые песчаники, 5 – медно-порфировые, 6 – медно-скарновые, 7 – медно-железорудные магматические, 8 – самородной меди, 9 – с попутной медной минерализацией, 10 – техногенные); 11 – состояние вовлеченности медных месторождений в производство: а – отработанные и остановленные (законсервированные), б – разрабатываемые открытым и подземным способами, в – разработка геотехнологическим способом, г – находящиеся в нераспределенном резерве, д – подготавливаемые к освоению, е – на стадии геологоразведочных работ, ж – на стадии поисков и оценки участков и площадей. Меднорудные провинции: I – Северо-Кавказская, II – Донецкая, III – Воронежская, IV – Карельская, V – Кольская, VI – Приуральская (VIа – уфимский ярус, VIб – казанский ярус, VIв – татарский ярус), VII – Уральская, VIII – Рудно-Алтайская, IX – Салаирская, X – Шорско-Хакасская (Мрассу-Батеневская), XI – Центрально-Арктическая, XII – Норильско-Хараелахская, XIII – Игарская, XIV – Саянская, XV – Восточно-Тувинская, XVI – Северо-Байкальская, XVII – Кодаро-Удоканская, XVIII – Восточно-Забайкальская, XIX – Умлекано-Огоджинская, XX – Приморская, XXI – Джугджурская, XXII – Билякчанско-Приколымская; XXIII – Охотско-Чукотская, XIV – Корякская, XV – Камчатская. Медные месторождения: 1–11 – отработанные, остановленные: 1 – Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, 2 – Тундровое, Заполярное, 3 – Дергамышское, 4 – Сибайское, 5 – Учалинское, 6 – Александринское, 7 – Меднорудянское, Турьинская группа, 8 – Тарньерское, 9 – Змеиногорское, 10 – Каменушинское, 11 – Кеялых-Узень, Глафиринское, Юлия; 12–38 – месторождения разрабатываемые: 12 – Урупское, 13 – Ждановское, 14 – Гайское, 15 – Осеннее, 16 – Весенне-Аралчинское, Джусинское, 17 – Юбилейное, 18 – Камаганское, 19 – Озерное, Западно-Озёрное, 20 – Талганское, Узельгинское, Молодежное, 21 – Чебачье, 22 – Томинское, 23 – Михеевское, 24 – Сафьяновское, 25 – Ново-Шемурское, 26 – Волковское, 27 – Карбалихинское, Зареченское, 28 – Степное, 29 – Синюхинское, 30 – Октябрьское, 31 – Талнахское, 32 – Норильск-I, 33 – Кызыл-Таштыгское, 34 – Удоканское, 35 – Быстринское, 36 – Правоурминское, Фестивальное, Соболиное, Перевальное, 37 – Восток-2, 38 – Шануч; 39 – разработка геотехнологическим способом (Гумешевское); 40–43 – месторождения в резерве, нераспределенные: 40 – Кизил-Дере, 41 – Комсомольское, 42 – Новое, Южное, 43 – Иканское; 44–64 – месторождения, подготавливаемые к освоению: 44 – Худесское, Скалистое, Первомайское, 45 – Еланское, Ёлкинское, 46 – Быстринское, Верхнее, Спутник, 47 – Подольское, Северо-Подольское, 48 – Вишневское, 49 – Ново-Учалинское, 50 – Султановское, 51 – Маукское, 52 – Тарутинское, 53 – Саумское, 54 – Северо-Калугинское, 55 – Северное-3, 56 – Таловское, 57 – Масловское, 58 – Черногорское, 59 – Кингашское, 60 – Верхнекингашское, 61 – Ак-Сугское, 62 – Култуминское, 63 – Кун-Манье, 64 – Малмыжское; 65–70 –месторождения на стадии геологоразведочных работ: 65 – Викша, 66 – Лобаш-1, 67 – Чинейское, участок Рудный, 68 – Лукагонское, 69 – Кондер, участок Аномальный, 70 – Песчанка; 71–136 – перспективные площади, участки поисков и оценки: 71 – Бахмутская, 72 – Волошовское, 73 – Колвицкое, 74 – Пеллапахк, 75 – Поаз, Нюд, 76 – Ниттис-Кумужья-Травяная, Сопча (рудный пласт 330), 77 – Арваренч, Морошковое озеро, 78 – Федорово-Панские тундры, 79 – Белебеевская (Карсакские рудники), 80 – Блявинская, 81 – Мембетовская-Карагайская, Новопетровская, 82 – Вольинская, Грубеинско-Тыкотловская, 83 – Хултымьинская, 84 – Новогоднее Монто, 85 – Новоникольская, 86 – Холодная, 87 – Уландрыкское, 88 – Ускандинское, 89 – Базинское, 90 – Мало-Лабышское, 91 – Тайметское, 92 – Убойнинская, 93 – Верхнетарейское, 94 – Порфировая, 95 – Надежда, Павловский, Кошка, 96 – Моронговская, 97 – Болгохтохское, 98 – Арылахское, 99 – Самоедовская, 100 – Гравийское, 101 – Сухарихинское, 102 – Кахтарминская, 103 – Кызык-Чадрское, 104 – Йоко-Довыренское, 105 – Чайское, 106 – Ункурская, 107 – Красное, 108 – Бурпалинское, 109 – Сакинское, 110 – Правоингамакитское, 111 – Западно-Мостовская, 112 – Боровая, 113 – Рябиновое, Ыллымахское, Морозкинское, 114 – Лазурное, 115 – Малахитовое, 116 – Центрально-Анаджакская, 117 – Понийская, 118 – Няндоминское, 119 – Малокомуйское, 120 – Билякчанское, Северный Уй, Боронг, 121 – Росомаха, Джалкан, Харат, 122 – Батько, 123 – Ороек, Лучистое, Весновка, 124 – Агылкинское, 125 – Челасинская, 126 – Дарпирчанская, 127 – Шхиперская, 128 – Бебекан, 129 – Медь-Гора, 130 – Мечивеемская, 131 – Находка, 132 – Кавральянская, 133 – Танюрерская, 134 – Майницкая, 135 – Валагинско-Карагинская, 136 – Снежное, 137 – Квинум, Кувалорог, 138 – Кирганик, 139 – Береговое; 140–149 – техногенные месторождения: 140 – отвал шлака Среднеуральского медеплавильного завода, 141 – Черемшанское шламохранилище Высокогорского рудника, 142 – хвостохранилище Норильской ОФ, 143 – отвалы Аллареченского месторождения, 144 – отвал шлака Карабашского медного комбината (МК), 145 – отвал огарков Кировградского медного комбината (МК), 146 – отвалы Солнечного ГОКа, 147 – хвостохранилище Красноуральской обогатительной фабрики (ОФ), 148 – отвал шлака Локтевского сереброплавильного завода, 149 – отвалы Туимской ОФ, 150 – отвалы Майнской ОФ

Рис. 2. Динамика добычи меди в России за 2002–2021 гг. по типам медно-рудных формаций: а – объемы, млн т; б – доли от суммарной добычи по Российской Федерации, %

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)

Рис. 3. Доли объемов запасов и добычи (2021 г.) меди по типам меднорудных формаций от общих показателей по Российской Федерации, %

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ (http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я.В. Алексеева [9]

Рис. 4. Объемы балансовых запасов и прогнозных ресурсов меди по типам рудных формаций по состоянию на 2021 г., млн т

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ

(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я.В. Алексеева [9]

Рис. 5. Объемы учтенных запасов, млн т – a и годовой добычи, тыс. т – б меди по провинциям по состоянию на 2021 г.

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/), Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ

(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90) и Я. В. Алексеева [9]

Рис. 6. Доли запасов и добычи (в 2021 г.) меди по провинциям от общих показателей по Российской Федерации, в Донецкой, Приуральской, Центрально-Арктической и Билякчанско-Приколымской учтенные запасы отсутствуют, и добыча не производится

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/) и Справок о состоянии и перспективах МСБ регионов РФ

(http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90)

Рис. 7. Динамика добычи меди в России за 2002–2021 гг. по рудным провинциям: a – объемы, млн т; б – доли от суммарной добычи по Российской Федерации, %

По данным Государственных докладов Минприроды (https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_

ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/)

6 U.S. Geological Survey (USGS). URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/

7 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

Формации месторождений медных руд

Разработка медных месторождений известна еще с бронзового века и на протяжении всей истории добычи медных руд происходило исследование геологических меднорудных формаций с позиции их привлекательности и значимости в медно-добывающей отрасли.

Первоначально объектами разработки медных руд становились близповерхностные богатые медью руды на месторождениях медно-скарновой, медно-колчеданной формаций и формации медистых песчаников. Еще можно выделить значимую формацию зоны вторичного обогащения гипергенной медью, с богатыми рудами, формировавшимися в близповерхностных условиях на месторождениях практически всех меднорудных формаций, зачастую за счет рядовых и бедных медью руд. Если раньше они были целью и предметом первоочередной разработки этих богатых медью вторичных руд, то к настоящему времени они стали большой редкостью, и эта рудная формация по факту стала экзотикой. Ввиду первоначального преобладания мелких масштабов близповерхностной кустарной разработки объектами действия медных промыслов становились многочисленные мелкие по размеру месторождения, а на средних и крупных медных месторождениях имело место локальное их поражение горными выработками с выхватыванием доступных и наиболее богатых медью фрагментов.

С увеличением потребительского спроса на медь в эксплуатацию стали вовлекать более крупные по запасам месторождения богатых руд медно-колчеданной и медно-никелевой формаций. Было отработано значительное по запасам уникальное и экзотическое месторождение самородной меди в базальтоидах (месторождение Верхнего Озера, США).

Развитие технологий флотационного обогащения сульфидных руд позволило вовлечь в эксплуатацию месторождения с вкрапленной медной минерализацией с относительно бедными медными рудами, но со значительными объемами рудной массы. В производство были вовлечены месторождения медно-порфировой формации, которые к настоящему времени лидируют по объемам поставок меди на рынок. Флотационные технологии позволили также извлекать медный концентрат на месторождениях других рудных формаций с попутной медной минерализацией (полиметаллическая, малосульфидная платинометалльная, кварцево-сульфидная, карбонатитовая и др.). Новые технологии обогащения (флотации, гидрометаллургии) позволили вовлечь в эксплуатацию также вкрапленные медные руды на месторождениях формаций, в которых ранее разрабатывались только богатые руды (медно-никелевая, медно-колчеданная, медистых песчаников).

Гидрометаллургические технологии кучного и подземного выщелачивания позволяют вовлекать в эксплуатацию принципиально новые объекты формации техногенных месторождений (отвалов, дренажных вод горных выработок и др.), а также ранее малопривлекательные мелкие месторождения медных руд и медьсодержащих образований.

Медно-никелевая формация представляет собой специфичную мафит-ультрамафитовую магматическую формацию, где в процессе внедрения магм происходила дифференциация и ликвация расплава на силикатную и сульфидную жидкости с концентрированием сульфидного расплава в придонных частях магматических интрузивов [10–12]. При этом формируются пласто-, плито- и линзообразные залежи богатых сливных руд и горизонтов (рифов) вкрапленной медно-никелевой минерализации. Дифференциация и кристаллизация расплава может происходить неоднократно, но наиболее крупные месторождения преимущественно богатых сливных медно-никелевых руд формируются в течение одного длительного цикла в структурах окраин платформ (норильский тип) и кратонов (печенгский тип) [13]. В условиях множественности циклов дифференциации и ликвации расплава происходит формирование пластов и горизонтов преимущественно вкрапленной медно-никелевой минерализации, а также платинометалльной минерализации с попутным медно-никелевым оруденением [14]. Такие медно-никелевые месторождения встречаются и в структурах окраин платформ кратонов (мончегорский тип в ультрамафитах), и преимущественно в металлогенических орогенных зонах подвижных поясов в мафитовых комплексах [13]. Следует отметить, что в месторождениях преимущественно вкрапленных руд отношение содержаний никеля и меди возрастает с 0,5–1,0 иногда до высоких значений (до 6,5 на месторождении Шануч), снижая тем самым экономическую значимость меди на этих объектах, а также возрастает концентрация и экономическая значимость металлов платиновой группы. Медно-никелевая минерализация присутствует также как попутный компонент в месторождениях малосульфидной платинометалльной формации.

Интерес к медно-никелевой формации формировался первоначально исходя из значимости никелевой ее составляющей, а медь в ней была вторичным, иногда побочным продуктом. Но в результате вовлечения в 1960–1970-х годах в эксплуатацию богатых руд крупных Норильских месторождений медно-никелевая формация стала лидером в балансе национальной добычи меди, составляя в 2000-х годах 60–65 % российской добычи. Но с учетом некоторого сокращения объемов добычи медно-никелевых руд (с 500 тыс. т/год до 430 тыс. т в 2021 г.) и вводом в эксплуатацию новых медных месторождений медно-порфировой и медно-скарновой формаций доля медно-никелевой формации уменьшилась к 2021 г. до 36,5 % от российской добычи (см. рис. 2, 3). Тем не менее по учтенным запасам и ресурсам меди на медно-никелевую формацию приходится 34,4 % балансовых запасов и 15,8 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9], т.е. лидирующее положение этой формации по запасам сохраняется (см. рис. 3, 4).

Месторождения богатых (сливных) медно-никелевых руд находятся в Норильско-Хараелахской и Кольской провинциях, месторождения преимущественно вкрапленных медно-никелевых руд – в Воронежской, Кольской, Саянской, Северо-Байкальской и Джугджурской провинциях, а месторождения малосульфидной платинометалльной формации с попутной медно-никелевой минерализацией – в Карельской, Карякской и Камчатской провинциях.

Медно-колчеданная формация представляет собой смешанную группу месторождений вулканогенного гидротермально-осадочного и гидротермально-метасоматического генезиса сливных сульфидных руд с ведущей ролью пирита и медных сульфидов [15, 16]. Морфологически они представляют собой пласто- и линзообразные залежи массивных сульфидных руд, зачастую сопровождаемые ореолами вкрапленной сульфидной минерализации. Выделяются медно-колчеданный тип месторождений в базальтоидных формациях эвгеосинклиналей, медно-цинково-колчеданный тип в риолит-базальтовых формациях эвгеосинклиналей и специфичный кипрский тип кобальтоносных медно-колчеданных месторождений [17]. Следует отметить, что имеют место сходство и парагенетическая связь месторождений медно-колчеданной и медно-никелевой формаций [18].

Начиная с XIX в. и до 1950-х годов продукция с месторождений медно-колчеданной формации лидирует в российской добыче меди, уступив в дальнейшем лидерство медно-никелевой формации. В 2000–2020-е годы уровень добычи из медно-колчеданных месторождений составляет 230–330 тыс. т/год (23–38 % от российской добычи) и в 2021 г. 285 тыс. т (24,8 %), см. рис. 2, 3. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-колчеданную формацию приходится 14,5 % балансовых запасов и 36,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4), что свидетельствует о срабатывании подготовленных запасов наиболее богатых массивных руд, но и наличии возможных резервов в виде ранее не разрабатываемых месторождений вкрапленных медно-колчеданных руд. Ввиду выработки большей части объектов близповерхностных сливных медно-колчеданных руд наметилась тенденция перехода на разработку глубоких горизонтов массивных руд и вовлечение в эксплуатацию вкрапленных руд на флангах разрабатываемых месторождений.

Наибольшее количество медно-колчеданных месторождений находятся в Уральской провинции, на которую приходится свыше 90 % добычи руд этой формации, присутствуют они также на территориях Северо-Кавказской, Карельской, Рудно-Алтайской, Салаирской и Восточно-Тувинской провинций.

Медно-полиметаллическая формация представляет собой по сути дела генетическую копию вулканогенной медно-колчеданной формации, в которой главными компонентами являются цинк и свинец, а медная минерализация второстепенна [19, 20]. Объемы добычи попутной меди на российских месторождениях полиметаллической формации небольшие и составляют 12–30 тыс. т/год (1,1–3,5 % от российской добычи) и в 2021 г. 12,3 тыс. т (1,1 %), см. рис. 2, 3. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-полиметаллическую формацию приходится 0,9 % балансовых запасов и 8,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4). Такой дисбаланс запасов и ресурсов сложился в результате критического отношения к меди как попутному компоненту, требующему усложнения технологии обогащения, не всегда эффективной и экономически рентабельной. В результате на стадии геологической оценки месторождений попутные компоненты учитываются по максимуму, а при разведке и проектировании добычного предприятия зачастую они переводятся в забалансовые запасы. Месторождения медно-полиметаллической формации доминируют в Салаирской и Рудно-Алтайской провинциях, а также присутствуют на территориях Северо-Кавказской, Карельской, Восточно-Тувинской и Охотско-Чукотской провинций.

Медно-порфировая формация является безусловным мировым лидером и по объемам добычи меди и молибдена, а также по их запасам и прогнозным ресурсам. Месторождения порфирового типа представляют собой крупнообъемные тела прожилково-вкрапленных сульфидных медно-молибденовых образований, приуроченных к интрузивным телам, зачастую с порфировой текстурой (первопричина наименования этой рудной формации), являющиеся субстратом для оруденения [21, 22]. Интерес к этим относительно небогатым, но огромным по ресурсам месторождениям возник с развитием технологий обогащения – гравитационного, а затем и весьма эффективного флотационного обогащения сульфидов. В результате формация порфировых месторождений меди и молибдена стала главным источником для добычи этих металлов [23]. Кроме меди и молибдена, на месторождениях этого типа из добытых руд извлекаются значимые объемы сопутствующих компонентов – Au, Ag, Re. Зачастую медно-порфировая формация месторождений трактуется как Mo–Cu–Au-формация [24]. В рамках порфировой формации выделяются рудно-формационные типы: золото-медно-порфировый в базальтоидных вулканогенно-плутонических поясах (островодужных и рифтогенных) и молибден-медно-порфировый в андезитовых вулканогенно-плутонических поясах, формирующихся в результате активизации на субстрате различного состава и возраста [25, 26].

Месторождения медно-порфировой формации в условиях совместной экономики СССР в России не разрабатывались ввиду наличия достаточных действующих добывающих производств Коунрадского (Казахстан) и Алмалыкского (Узбекистан) ГОКов. Тем не менее на территории России они были известны и по мере возможности вовлекаются в эксплуатацию, а также являются предметом поисков, оценки и разведки новых медно-порфировых месторождений. По учтенным запасам и ресурсам меди на медно-порфировую формацию приходится 23,9 % балансовых запасов и 32,3 % приведенных к условным запасам прогнозных ресурсов [9] (см. рис. 3, 4). Начиная с 2013 г. начата эксплуатация медно-порфировых месторождений в Уральской провинции, к 2021 г. уровень добычи из месторождений этой формации увеличился до 323 тыс. т (28,2 % от российской добычи), см. рис. 2, 3. Подготавливаются к эксплуатации трансграничное медно-порфировое месторождение в Челябинской области (на границе с Казахстаном), а также месторождения в Восточно-Тувинской и Приморской провинциях, ведутся геологоразведочные работы в Восточно-Забайкальской и на севере Охотско-Чукотской провинций, перспективны на предмет поисков и оценки многие площади и объекты на территории уже названных провинций, а также в Кольской, Центрально-Арктической, Умлекано-Огоджинской и Камчатской провинциях.

Формация медистых песчаников включает в себя стратиформные месторождения в осадочных породах с высаженными на геохимических барьерах медносульфидными образованиями с эксгаляционными источниками меди в морской воде или переведенных в раствор путем выщелачивания медьсодержащих пород инфильтруемыми пластовыми водами [27, 28, 29, 30]. По объемам добычи и запасам формация медистых песчаников занимает второе место в мире после медно-порфировой формации.

На территории России мелкие месторождения медистых песчаников разрабатывались на территории Приуральской провинции вплоть до середины XIX в. В условиях совместной экономики СССР при наличии гигантского разрабатываемого месторождения медистых песчаников Джезказган в Казахстане в России велись только поиски и разведка месторождений этой формации. Выявленное в 1949 г. сверхкрупное Удоканское месторождение медистых песчаников в Кадаро-Удоканской провинции находилось ранее (до строительства Байкало-Амурской магистрали) вдалеке от развитой инфраструктуры в сложных условиях горной тундры и лишь в 2023 г. было запущено в эксплуатацию, а на близлежащих перспективных площадях ведутся геологоразведочные работы. Добыча меди на Удоканском месторождении формации медистых песчаников в 2021 г. составила 6,1 тыс. т (0,5 % от российской добычи), к 2027 г. планируется ее увеличение до 65 тыс. т (6–7 %), а в дальнейшем – до 175 тыс. т/год (до 15–17 %). По учтенным запасам меди на формацию медистых песчаников приходится 19,6 % балансовых запасов, а вот апробированных прогнозных ресурсов этой формации на учете нет [9]. Кроме вышеназванных провинций, месторождения и проявления медистых песчаников известны в Донецкий, Игарской, Шорско-Хакасской и Билякчанско-Приколымской провинциях.

Медно-скарновая формация представлена контактово-метасоматическими месторождениями на контакте интрузивов от основного до кислого состава с известковыми осадочными породами, где новообразования скарнов являются субстратом для наложенной медной минерализации [31, 32]. Собственно медные скарновые месторождения представляют собой богатые, но мелкие по запасам объекты (Уральская и Шорско-Хакасская провинции), и практически все из них к настоящему времени отработаны. Разрабатываются скарновые месторождения с попутной медной минерализацией, но этот источник также незначителен по возможностям добычи меди (1–2 тыс. т/год). Наибольшие перспективы имеет тип медно-железорудных скарнов, где медная прожилково-вкрапленная минерализация наложена именно на субстрат железорудных тел [33]. Начиная с 2013 г. начата эксплуатация месторождений медно-железорудно-скарновой формации в Восточно-Забайкальской провинции и к 2020 г. уровень годовой добычи на месторождениях этой формации вырос с 3 до 94 тыс. т (8,3 % от российской добычи), см. рис. 2, 3. Подготавливаются к эксплуатации новые месторождения медно-скарновой формации в Уральской и Восточно-Забайкальской провинциях, разведываются объекты и опоисковываются новые площади в Уральской, Кадаро-Удоканской и Охотско-Чукотской провинциях, а также вне территорий известных провинций. По учтенным запасам меди на медно-скарновую формацию приходится 2,7 % балансовых запасов, но апробированных прогнозных ресурсов этой формации на учете нет [9], см. рис. 3, 4.

Медно-железорудная ванадийсодержащая магматическая формация представлена в России уникальным Волковским месторождением комплексных апатит- и ванадийсодержащих титаномагнетитовых и медносульфидных руд с сопутствующей золото-палладиевой минерализацией, сформированных в процессе дифференциации и кристаллизации одноименного габброидного массива с формированием линз вкрапленной сульфидной и титаномагнетитовой минерализации [34]. Добыча меди на Волковском месторождении составляет 4–12 тыс. т/год (0,5–1,1 % от российской добычи) и в 2021 г. – 12,6 тыс. т (1,1 %), см. рис. 2, 3. Проявления медно-железованадиевой магматической формации довольно редки, но схожее с Волковским типом железо-медных руд имеют месторождение Векша и проявление Пудожгорское в Карельской провинции, Колвицкое месторождение на Кольском полуострове и проявление Погореловское в Челябинской области. Доли запасов Cu–Fe–V формации в России невелики и составляют 1,03 млн т (0,53 % от российских запасов), см. рис. 3, 4. Прогнозных ресурсов Cu–Fe–V формации на учете нет.

Формация самородной меди интересна исходя из исторического опыта разработки уникального крупного и богатого месторождения самородной меди Верхнего Озера (США) в миндалекаменных диабазах покровных эффузивов, отработанного еще в XIX в., на котором добыто свыше 4,5 млн т меди [35]. Обнаружение подобных месторождений со столь качественными медными рудами всегда было целью поиска во всех странах, в том числе и в России, но серьезного успеха они не имели [36]. Тем не менее на территории России известны месторождения и проявления самородной меди в вулканогенных отложениях на территории Уральской, Шорско-Хакасской, Норильско-Хараелахской и Билякчанско-Приколымской провинций, причем среди них имеются достаточно крупные объекты – Тайметское (Горная Шория, Кемеровская область) и Арылахское (север Красноярского края) месторождения.

Рудные формации с попутной медной минерализацией включают несколько разнотипных рудных формаций, где медь является лишь второстепенным попутным компонентом.

Экономически наиболее значима из них формация малосульфидных платинометалльных руд с попутной медно-никелевой минерализацией в виде вкрапленного оруденения в магматических комплексах мафитов и ультрамафитов орогенных зон от архейского до неогенового возраста [13, 37, 38, 39]. Месторождения и проявления этого типа становятся предметом поисковых и разведочных работ в первую очередь ввиду привлекательности добычи платиноидов и известны в Воронежской, Карельской, Кольской, Норильско-Хараелахской, Саянской, Северо-Байкальской, Джугджурской, Охотско-Чукотской, Корякской и Камчатской провинций. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы месторождений малосульфидной формации в настоящее время учитываются в составе традиционной медно-никелевой формации.

Кварцево-сульфидная формация с попутной медной минерализацией, включающая генетически разнообразные рудные формации цветных (олово, вольфрам) и драгоценных (золото, серебро) металлов. Ведется попутная добыча медного концентрата на оловянных [40] и вольфрамовых [41] месторождениях Приморской провинции, а также на многих золоторудных месторождениях [41] вне известных медных провинций.

Медная минерализация может проявляться и в пределах образований карбонатитовой формации, что имеет место на разрабатываемом медно-цирконий-фосфатном карбонатитовом месторождении Палабора в ЮАР [42]. Проявления карбонатитов с рассеянной медно-сульфидной минерализацией известны на полуострове Таймыр и в карбонатитовых массивах Маймеча-Котуйской провинции.

Техногенная формация представляет собой результат антропогенного воздействия на недра, в результате которого формируются новые месторождения техногенного сырья (отвалы вскрышных пород и некондиционных руд, хранилища хвостов и промежуточных продуктов обогатительных производств, отвалы шлаков и огарков металлургического передела руд, минерализованные рудничные воды) [43, 44]. С извлечением меди ведется переработка шлаков из отвалов Среднеуральского медеплавильного завода {№ 140} и шламов Черемшанского хранилища Высокогорского рудника {№ 141} в Свердловской области (до 16 тыс. т/год), в также из хвостов Норильской обогатительной фабрики ОФ {№ 142} (до 1,5 тыс. т/год)8, №№ объектов – см. рис. 1. Подготавливаются к эксплуатации отвалы некондиционных руд Аллареченского месторождения {№ 143} в Мурманской области [45], отвалы шлаков Карабашского медного комбината {№ 144} в Челябинской области и пиритные огарки Кировградского МК {№ 145} в Свердловской области [43], отвалы Солнечного ГОКа {№ 146} в Хабаровском крае9. Оценивается возможность эксплуатации отвалов Красноуральской обогатительной фабрики {№ 147} в Свердловской области, шлаков Локтевского сереброплавильного завода {№ 148} в Алтайском крае, а также отвалов Туимской {№ 149} и Майнской {№ 150} обогатительных фабрик в Хакассии. Оцененные запасы меди на техногенных месторождениях России составляют 270 тыс. т, добыча – 8–16 тыс. т/год (0,7–1,9 % от российской добычи) и в 2021 г. 8,5 тыс. т (0,7 %), см. рис. 3, 4. Ресурсы техногенных месторождений являются недооцененными ввиду ограниченности геологоразведочных работ на хвостохранилищах обогатительных фабрик (лишь на 4 из 36 действующих и остановленных ОФ) и лишь на единичных отвалах некондиционных руд разрабатываемых и законсервированных месторождений [46].

8 Государственные доклады о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002-2021 гг. – МПР РФ, 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

9 Там же.

Меднорудные провинции

Северо-Кавказская провинция включает вулканогенно-осадочные структуры Передового хребта и Приводораздельной зоны вдоль границы Скифской платформы и складчатого сооружения Большого Кавказа. Здесь известны многочисленные месторождения медно-колчеданной формации, с 50-х годов XX в. ведется эксплуатация Урупского месторождения {№ 12} [47], которое к настоящему времени значительно выработано, добыча в 2021 г. – 5,4 тыс. т, подготавливаются к эксплуатации Худесское, Скалистое и Первомайское месторождения {№ 44}, зафиксировано свыше 100 рудопроявлений, разведано и находится в резерве месторождение Кизил-Дере {№ 40} с запасами меди 1,17 млн т 100 % Cu со средним содержанием в рудах 2,14 % Cu [48]. Всего по Северо-Кавказской провинции учтено 2,23 млн т балансовых запасов меди (2,17 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 5,4 тыс. т (0,47 % от российской добычи), рис. 5, 6.

Донецкая провинция представляет собой площадь распространения формации медистых песчаников картамышинской свиты нижнепермских отложений в Днепрово-Донецком прогибе Восточно-Европейской платформы. Добыча меди здесь осуществлялась еще в эпоху бронзового века (проявления Картамышское, Выскривка, Пилипчатино и др.) и вплоть до XIX в. [49]. Здесь выделяются Бахмутская ({№ 71}, 28 проявлений) и Кальмиус-Торецкая (3 проявления) перспективные площади на предмет обнаружения значимых месторождений медистых песчаников [50]. В 60-е годы XX в. трест «Артемгеология» опоисковывал минерализованные участки в Картамышинской мульде с выделением пластов, обогащенных медью (проявления Берестянское, Кислый Бугор и др.), а также с наличием не только медной, но и свинцово-цинковой минерализации (Серебрянское, Суходольское, Однобоковское) [51]. Донецкая провинция является лишь частью площадей распространения медистых песчаников по периферии Украинского щита вплоть до Придобруджского прогиба на западе [52].

Воронежская провинция приурочена к известному Воронежскому кристаллическому массиву (ВКМ), в пределах которого известны месторождения и проявления сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд еланского типа (Еланское и Ёлкинское месторождения, а также более 20 рудопроявлений), генетически связанных с норитами субвулканической ортопироксенит-норит-диоритовой формации, и мамонского типа (месторождения Нижнемамонское, Подколодновское, Юбилейное, многочисленные рудопроявления в Нижнемамонском и Аннинском рудных районах), ассоциирующих с ультрамафитами дунит-перидотит-пироксенит-габброноритовой формации [53]. Еланское и Елкинское МПГ-медно-никелевые месторождения {№ 45} наиболее подготовлены к эксплуатации, запасы меди по ним составляют 58,8 и 17,3 тыс. т соответственно, но несмотря на благоприятные условия серьезным препятствием для их освоения являются проблемы отчуждения плодородных земель и нахождение близ них природоохранных территорий. По Воронежской провинции учтено 0,08 млн т балансовых запасов меди (0,08 % от российских запасов), см. рис. 5, 6.

Карельская провинция находится в восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. Добыча меди велась здесь еще в XVIII в. (рудники Воицкий, Вороновоборский, Пялозерский и др.) на небольших медно-колчеданных месторождениях, но они были выработаны еще в XIX в. В результате геологического изучения к настоящему времени известны месторождения медно-колчеданной рудной формации в Центрально-Карельской (Ведлозерское, Хаутаваарское, Чалкинское и др.), Сумозерско-Выгозерской (Парандовское) и Западно-Карельской (Ялонваарское) минерагенических зонах медно-никелевой сульфидной ультрамафит-мафитовой формации (Восточно-Вожминское месторождение, связанное с Вожминским массивом ультрабазитов, и Лебяжинское месторождение в пределах Кумбуксинского массива ультрамафитов) и коматиитовой формации (проявления Золотопорожское, Лещевское, Рыбозерское в металавах базальтов и коматиитов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса), медно-молибден-порфировой формации (месторождения Лобаш, Пяяваара, Ялонвара), малосульфидной платинометалльно-титано-ванадиевой формации в Койкарско-Святнаволокской минерагенической зоне (месторождение Викша в разрезе Койкарского габбро-долеритового силла) и формации медистых песчаников (отработанное месторождение Воронов Бор и ряд рудопроявлений) [54]. На месторождениях Викша {№ 65} [55] и Лобаш-1 {№ 66} [56] проведены геологоразведочные работы с подсчетом запасов – 125 и 56,4 тыс. т Cu соответственно. В юго-восточной части провинции на территории Астраханской области также зафиксировано более 50 медно-никелевых проявлений, но поисковыми работами ранее были охвачены только два массива каматиитового каменноозерского комплекса, с которым связано Волошовское медно-никелевое месторождение {№ 72}, оцененное буровыми работами на глубину. Вскрыто вкрапленное сульфидное оруденение, подсчитаны ресурсы в 277 тыс. т меди при среднем содержании 0,15 % Cu [57]. По Карельской провинции учтено 0,25 млн т балансовых запасов меди (0,24 % от российских запасов), см. рис. 5, 6.

Кольская провинция расположена на севере Фенноскандинавского щита, где в пределах рифтогенного Печенга-Имандра-Варзугского зеленокаменного пояса известно множество палеопротерозойских расслоенных интрузий, в т.ч. несколько рудоносных (МПГ–Cu–Ni), входящих в состав Печенгского, Мончегорского и Федорово-Панского рудных районов, включающих месторождения формаций сульфидных медно-никелевых руд и малосульфидных платинометалльных руд с попутной медно-никелевой минерализацией [58].

В пределах Печенгского рудного района выделяются два рудных узла, включающих сближенные месторождения сульфидной медно-никелевой формации расслоенных мафитов и ультрамафитов [59]: Западный (месторождения Котсельваара-Каммикиви и Семилетка) и Восточный (Ждановское, Заполярное, Быстринское, Тундровое, Спутник и Верхнее). Разработка месторождений Западного узла ведется с 1930-х годов XX в., Восточного – с 1960-х годов. К настоящему времени большая часть запасов месторождений Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, Тундровое и Заполярное в виде богатых сливных медно-никелевых руд выработаны и они законсервированы. В настоящее время разрабатывается Ждановское месторождение вкрапленных медно-никелевых руд (запасы 840,5 тыс. т Cu при среднем содержании 0,31 % Cu), подготавливаются к освоению месторождения Быстринское, Спутник и Верхнее.

Мончегорский рудный район включает ряд месторождений и проявлений, известных еще с 1930-х годов, имеющих признаки и сульфидных медно-никелевых руд, и малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией [60]. Из них наиболее крупные объекты сульфидных медно-никелевых руд – Поаз (ресурсы 443 тыс. т Cu при среднем содержании 0,13 % Cu) и Нюд (188 тыс. т, 0,24 % Cu) {№ 75}, Ниттис-Кумужья-Травяная (229 тыс. т, 0,16 % Cu) и Сопча – рудный пласт 330 (109 тыс. т, 0,23 % Cu) {№ 76}, Арваренч (246 тыс. т, 0,26 % Cu) и Морошковое озеро (172 тыс. т, 0,20 % Cu) {№ 77}. Из объектов малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией можно привести Лойпишнюн [61], Южная Сопча, Вуручуайвенч с ресурсами меди 30–50 тыс. т.

Федорово-Панский рудный район {№ 78} малосульфидных платинометалльных руд со слабой медно-никелевой минерализацией. Обнаруженные здесь месторождения и проявления оценивались в первую очередь на платиноиды и в меньшей степени на другие компоненты, в т.ч. на медь и никель. Наиболее крупные из выявленных объектов – Федоровотундровское и Киевей [62], а также Восточный Чуавры [63] – представляющие собой горизонты рифов в расслоенных мафитах.

Из других медных геологических формаций в пределах Кольской провинции известно медно-молибден-порфировое месторождение Пеллапахк {№ 74} (ресурсы 203 тыс. т, 0,15 % Cu), по проведенным работам оценено как гранично-рентабельное [64] и Колвицкое месторождение {№ 73} медно-железной ванадийсодержащей магматической формации [65].

Всего по Кольской провинции учтено 2,0 млн т балансовых запасов меди (1,95 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 16,7 тыс. т (1,48 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.

Приуральская провинция расположена в пределах предуральского краевого прогиба Восточно-Европейской платформы, где в верхнепермских отложениях уфимского, казанского и татарского ярусов распространены многочисленные месторождения и проявления формации медистых песчаников [66]. Они разрабатывались с бронзовой эпохи вплоть до середины XIX в. По археологическим данным на этих территориях в разработке находилось свыше 500 участков развития медистых песчаников [67]. Ввиду небольших размеров и соответственно запасов эти проявления медистых песчаников малопривлекательны для традиционных способов открытой отработки, но весьма перспективны для использования геотехнологических способов подземного выщелачивания меди [68].

Уральская провинция расположена в пределах Уральской орогенической системы. Здесь известны сотни месторождений и рудопроявлений медно-колчеданной, медно-порфировой, медно-скарновой, магматической ванадийсодержащей медно-железорудной формаций, а также формаций медистых песчаников и самородной меди [69]. На территории Уральской провинции сосредоточено 19,4 млн т подготовленных запасов меди (18,9 % от российских) и осуществляется добыча 707 тыс. т меди, или 52,5 % от национальной добычи (см. рис. 5, 6), причем имеется тенденция роста во времени и объемов добычи, и доли добычи Уральской провинции в балансе России (рис. 7). Кроме этого, на уральских заводах перерабатывается до 490 тыс. т/год импортируемого из Республики Казахстан медного концентрата10.

Месторождения медно-скарновой формации являлись первыми объектами разработки в историческом Уральском горнопромышленном районе. Это отработанные к настоящему времени месторождения Турьинской группы [70], а также Гумешевское [71], Медноруднянское [72] {№ 7} и другие месторождения, небольшие по размеру и запасам, но бывшие привлекательными из-за богатства руд в развитых на них зонах вторичного обогащения. Тем не менее возможности вовлечения в настоящее время месторождений медно-скарновой формации имеются, в частности – подготавливается к эксплуатации месторождение Северное-3 {№ 54}, а также оценивается на предмет медной минерализации золото-железорудное скарновое месторождение Новогоднее Монто {№ 84} на Полярном Урале [73]. На Гумешевском медно-скарновом месторождении {№ 39} отдельным промышленным типом были выделены рыхлые карстовые осадки переотложеных окисленных медных руд – т.н. «медистые глины» [74]. С 2004 г. они стали предметом разработки методом подземного выщелачивания меди с годовой добычей 1,0–3,5 тыс. т/год [75] при имеющихся оцененных ресурсах 455 тыс. т [9].

Месторождения медно-колчеданной формации распространены в виде многочисленных проявлений и месторождений в пределах палеозойских палеовулканических поясов (Щучьинско-Тагильский, Сакмарский или Кракинско-Медногорский, Западно- и Восточно-Магнитогорский, Каменский, Катенинский, Октябрьско-Денисовский, Иргизский) и зон (Большаковско-Рефтинская, Биргильдинско-Поляновская, Колпаковская, Еленовско-Кумакская, Бурыктальско-Кундыбаевская) Южного и Среднего Урала [69]. Месторождения медно-колчеданной формации на протяжении многих десятков лет служат традиционным источником сырья для медьдобывающих предприятий Южного и Среднего Урала [76]. Многие месторождения уже вышли из эксплуатации или законсервированы (Дергамышское {№ 3}, Сибайское {№ 4}, Учалинское {№ 5}, Александринское {№ 6}, Тарньерское {№ 8} и другие). В разработке находятся месторождения Гайское {№ 14} (запасы 4,37 млн т 100 % Cu, среднее содержание 1,32 % Cu, добыча 2021 г. 93 тыс. т Cu) [77], Осеннее, Весенне-Аралчинское, Джусинское, Ново-Сибайское, Юбилейное {№ 17} (запасы 1,24 млн т, 1,65 % Cu, добыча в 2021 г. – 22 тыс. т Cu) [78], Камаганское, Озерное, Западно-Озерное {№ 19} (запасы 373 тыс. т, добыча 2021 г. 11 тыс. т Cu) [79], Талганское, Узельгинское, Молодежное, Чебачье и Ново-Шемурское11. Подготавливаются к эксплуатации медно-колчеданные месторождения Подольское и Северо-Подольское {№ 47}, Вишневское {№ 48}, Ново-Учалинское {№ 49} (запасы 1,09 млн т 100 % Cu, среднее содержание 0,98 % Cu) [80], Султановское {№ 50} (запасы 67 тыс. т, 3,25 % Cu), Маукское {№ 51} (запасы 47 тыс. т, 1,58 % Cu), Тарутинское {№ 52} (запасы 64 тыс. т, 1,33 % Cu), Саумское {№ 53} (запасы 21 тыс. т, 2,78 % Cu) и Северо-Калугинское12. В резервном фонде находится Комсомольское месторождение медно-колчеданных руд {№ 41} (запасы 504 тыс. т, 1,78 % Cu). Поиски медно-колчеданных месторождений в пределах Уральской провинции осуществляются на Блявинской {№ 80}, Мембетовская-Карагайской (ресурсы 520 тыс. т) и Новопетровской {№ 81} перспективных площадях Южного и Среднего Урала13, а также на Приполярном Урале {№ 82} (Вольинский и Грубеинско-Тыкотловский рудные районы) [81].

Вторым по значимости в Уральской провинции является медно-порфировая формация, представленная месторождениями в пределах Северо-Сосьвинского, Вольинского и Грубеинско-Тыкотловского вулканогенных поясов Южного Урала, преимущественно в восточной его части [82]. В разработке находятся Томинское {№ 22} (запасы 3,85 млн т 100 % Cu, среднее содержание 0,34 % Cu, добыча в 2021 г. 212 тыс. т Cu) и Михеевское {№ 23} (запасы 1,8 млн т, 0,37 % Cu, добыча в 2021 г. 103 тыс. т Cu) медно-порфировые месторождения [83], ведутся оценочные работы на Биргильдинском, Западном и Тарутинском участках близ Томинского месторождения, требуют также оценки медно-порфировые проявления Северо-Ирендыкской, Верхнеуральской и Домбаровско-Ащебутакской [84] и Алапаевско-Сухоложской [85] металлогенических зон Среднего Урала.

На территории Уральской провинции находится уникальное разрабатываемое Волковское месторождение {№ 26} магматической медно-железорудной ванадийсодержащей формации [86] (запасы 805 тыс. т 100 % Cu, среднее содержание 0,63 % Cu, добыча в 2021 г. 13 тыс. т Cu). Образования магматической медно-железорудной ванадийсодержащей формации во многих проявлениях имеют переходы к схожим с ними по составу медно-скарновым образованиям.

В Приполярной части Уральской провинции в пределах Ляпинской минерагенической зоны имеются проявления формации медистых песчаников – стратиформных гидрослюдистых медистых (Мусюрское, Косьюнское и Теснинное) и полиметаллических (Кожимское) песчаников [87].

На Северном Урале известны проявления формации самородной меди в Хултымьинской минерализованной зоне, приуроченной к миндалекаменным оливиновым базальтам и их туфам в вулканитах турнейского яруса нижнего карбона [88].

Рудно-Алтайская провинция в пределах Российской Федерации представляет собой лишь часть одноименной полиметаллической провинции с основными, наиболее значимыми, объектами в пределах Республики Казахстан (Колба-Нарымская металлогеническая область). Тем не менее в российской части Рудно-Алтайской провинции находится множество месторождений и проявлений полиметаллической колчеданной формации, включающих медную составляющую. Как и Уральская провинция, Рудный Алтай представляет собой орогенную структуру островодужного магматизма, но базальтоидного на Урале и риолитового на Алтае, что выразилось в различии металлогенической специализации – медь-цинковой на Урале и медь-полиметаллической – на Алтае [20].

Месторождения полиметаллов в Змеиногорском рудном районе разрабатывались с бронзовой эпохи, промышленная их разработка была начата на Змеиногорском месторождении еще в XVIII в. К настоящему времени Змеиногорское месторождение выработано, в разработке находятся Карабалихинское колчеданно-полиметаллическое месторождение {№ 27} с запасами Cu 316 тыс. т при среднем содержании 1,5 % Cu, добыча в 2021 г. – 6,3 тыс. т. Разрабатываются также полиметаллические месторождения с попутной медной минерализацией – Зареченское (запасы Cu 3,1 тыс. т, 0,17 % Cu) и Степное {№ 28} (запасы Cu 25 тыс. т, 1,18 % Cu). Подготавливается к эксплуатации Таловское медно-полиметаллическое месторождение {№ 56}, поисковые работы в пределах Уральской провинции осуществляются на Новоникольской (ресурсы 91 тыс. т) {№ 85} и Холодной (ресурсы 82 тыс. т) {№ 86} перспективных площадях, возможно также расширение поисковых территорий на территории Республики Алтай. Всего по Рудно-Алтайской провинции учтено 0,8 млн т балансовых запасов меди (0,78 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 6,9 тыс. т (0,6 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.

Салаирская провинция является одноименной минерагенической зоной орогенной структуры островодужного базальт-андезит-риолитового магматизма Салаирской эпохи складчатости, насыщенной многочисленными колчедан-полиметаллическими месторождениями [89]. Это старый горнорудный район, разрабатывавшийся с начала XIX в., но к настоящему времени добычные работы на нем остановлены. Законсервировано выработанное Каменушинское медно-полиметаллическое месторождение, но на территории провинции известно множество проявлений и месторождений медноколчеданно-полиметаллической формации (Ускандинское, Причумышская группа), в т.ч. и перекрытые отложениями чехла Западно-Сибирской плиты. Учтенные запасы меди по Рудно-Алтайской провинции составляют 0,8 млн т (0,78 % от российских запасов)14, см. рис. 5, 6.

Шорско-Хакасская провинция находится в южной части орогенической постройки Кузнецкого Алатау на площади Мрасско-Батеневской антиклинорной структурно-формационной зоны с повышенной мощностью рифей-кембрий-ордовикских отложений, насыщенных вулканическими породами базальто-андезито-трахито-липаритовой группы, и сформированной в завершающемся (?) раннепалеозойским диоритовым и плагиогранитным магматизмом салаирского или раннекаледонского цикла тектогенеза [90]. Здесь известны месторождения и проявления медно-скарновой, медно-порфировой формации, а также формаций самородной меди и медистых песчаников. Медно-молибден-скарновые месторождения приурочены к раннепалеозойским гранитоидам, наиболее крупные из которых – Киялых-Узень, Глафиринское [91] и Юлия [92] {№ 11} – к настоящему времени отработаны. К медно-молибден-порфировой формации относится Мало-Лабышское месторождение {№ 91} (ресурсы Cu 264 тыс. т, 0,12 % Cu) [93]. В Горной Шории находится крупнейшее в России Тайметское месторождение формации самородной меди {№ 90} в виде самородной меди с ресурсами Cu 1,57 млн т при среднем содержании 0,76 % Cu [94]. В Хакассии известны также проявления формации медистых песчаников – Базинское и Хараджульское. Учтенные запасы меди по Шорско-Хакасской провинции составляют 0,2 млн т15.

Центрально-Арктическая провинция находится на слабоизученных территориях полуострова Таймыр и островов Северной Земли и выделена по факту нахождения при геолого-съемочных работах проявлений и месторождений медно-порфировой формации с выделением Центрально-Арктического золотосодержащего позднепалеозойско-раннемезозойского медно-молибден-порфирового пояса [95]. Здесь зафиксированы десятки проявлений медно-молибденовой минерализации, из которых наиболее перспективны Убойное {№ 92}, Верхнетарейское {№ 93} и Порфировое {№ 94}, прогнозные ресурсы провинции оцениваются в 2,5 млн т Cu [95].

Норильско-Хараелахская провинция находится на крайнем северо-западе дорифейской Сибирской платформы на ее сопряжении с перикратонным Енисей-Хатангским прогибом [96]. Здесь находятся уникальные по запасам и качеству месторождения медно-никелевой формации, а также месторождения медно-порфировой формации и формации самородной меди. На территории Норильско-Хараелахской провинции сосредоточено 30,9 % российских запасов меди (31,7 млн т) и осуществляется 34,8 % российской добычи меди (402 тыс. т), см. рис. 5, 6. Имеется тенденция уменьшения доли добычи меди в Норильско-Хараелахской провинции в балансе России за счет роста объемов добычи в Уральской и Восточно-Забайкальской провинций, см. рис. 7.

Уникальная Норильская группа месторождений медно-никелевой формации является результатом мезозойской трапповой активизации перикратонного чехла Сибирской платформы [13]. Здесь разрабатываются Октябрьское {№ 30} (запасы 18,34 млн т 100 % Cu, среднее содержание 1,61 % Cu, добыча в 2021 г. 273 тыс. т Cu), Талнахское {№ 31} (запасы Cu 9,90 млн т, 1,09 % Cu, добыча в 2021 г. 121 тыс. т Cu) и Норильск-1 {№ 32} (запасы Cu 2,57 млн т, 0,47 % Cu, добыча в 2021 г. 9 тыс. т Cu) месторождения, подготавливаются к эксплуатации Масловское {№ 57} (запасы Cu 1,10 млн т, 0,53 % Cu) [97] и Черногорское {№ 58} (запасы Cu 400 тыс. т, 0,29 % Cu) [98], ведутся геологоразведочные работы на Моронговской {№ 96} и Самоедовской {№ 99} перспективных площадях16. В Хараелахской мульде возможно также обнаружение новых медно-никелевых месторождений, не имеющих выхода на дневную поверхность [99, 100].

На западном фланге Норильско-Хараелахской провинции в 1960-е годы выявлено Болгохтохское месторождение {№ 97} медно-порфировой формации (ресурсы Cu 462 тыс. т, 0,27 % Cu), [101].

В 1970-е годы в пределах Северо-Хараелахской рудной зоны были обнаружены проявления формации самородной меди, здесь производились поисковые работы на Арылахском месторождении самородной меди {№ 98} (ресурсы Cu 600 тыс. т, 0,41 % Cu) [102].

Игарская провинция выделена по факту нахождения образований формации медистых песчаников в отложениях гравийской свиты венда и сухарихинской свиты венда – нижнего кембрия в структуре горста Игарского выступа байкалид в северо-западной части Сибирской платформы [103]. В 1970-е годы в ее пределах были обнаружены и предварительно оценены Гравийское {№ 100} (ресурсы Cu 359 тыс. т, среднее содержание 2,42 % Cu) и Сухарихинское {№ 101} (ресурсы Cu 120 тыс. т, 1,08 % Cu) месторождения медистых песчаников [104].

Саянская провинция находится в юго-западной части Сибирской платформы, где на западной периферии Канской глыбы в раннепротерозойских метаморфитах караганской серии залегают серпентинизированные ультрабазиты габбро-перидотит-дунитовой магматической формации, несущие вкрапленную платиноидно-медно-никелевую минерализацию [13]. Здесь подготавливаются к эксплуатации Кингашское {№ 59} (запасы Cu 1,1 млн т, среднее содержание 0,17 % Cu) [105] и Верхнекингашское {№ 60} (запасы Cu 632 тыс. т 100 %, 0,24 % Cu) [106] месторождения медно-никелевой формации. Возможно обнаружение и других медно-никелевых месторождений на смежных с Кингашским массивом перспективных площадях – Кахтарминской {№ 102}, Берёзовской, Ёрминской и Агульской [107]. Учтенные запасы меди по Саянской провинции составляют 1,7 млн т (1,66 % от российских запасов)17, см. рис. 5, 6.

Восточно-Тувинская провинция охватывает область развития ранних каледонид (салаирид) в сопряжении их с байкалидами Тувино-Монгольского массива ранней консолидации и Восточно-Саянского жесткого блока, в пределах которой развиты металлоносные вулкано-плутонические комплексы кембрий-девонского возраста с множеством медных проявлений в пределах Аксугско-Кандатской, Хамсаринской, Ожинско-Дерзигской, Балыктыгхем-Билинской, Восточно-Таннуольской, Центрально-Саянской, Хемчикской и Монгун-Тайгинской металлогенических зон [108]. Подготавливается к эксплуатации Ак-Сугское месторождение {№ 61} медно-порфировой формации (запасы Cu 3,63 млн т, среднее содержание 0,67 % Cu) [109], из других медно-порфировых объектов следует отметить также Кызык-Чадрское месторождение {№ 103} (ресурсы Cu 2,35 млн т, 0,29 % Cu) [110]. Введено в эксплуатацию Кызыл-Таштыгское месторождение колчеданно-полиметаллической формации с попутной минерализацией меди {№ 33} (запасы Cu 37 тыс. т, 0,65 % Cu) [111]. Учтенные запасы меди по Восточно-Тувинской провинции составляют 3,8 млн т (3,7 % от российских запасов)18, см. рис. 5, 6.

Северо-Байкальская провинция находится в юго-восточной части складчатого обрамления Сибирской платформы, где в пределах рифейской Байкало-Муйской островной дуги сформировались Йоко-Довыренский, Авкитский, Чайский, Гасан-Дякитский и Нюрундуканский дунит-троктолит-габбровые рифтогенные интрузивы с проявлениями платино-медно-никелевого оруденения [112]. По проявлениям и месторождениям МПГ-медно-никелевой формации этой провинции с 1980-х годов производились авторские оценки их значимости. Наиболее изучены Йоко-Довыренское {№ 104} (ресурсы Cu 51 тыс. т) [112, 113] и Чайское {№ 105} (ресурсы Cu 260 тыс. т при среднем содержании 0,18 % Cu) [112, 114] месторождения.

Кодаро-Удоканская провинция пространственно приурочена к одноименному краевому прогибу на юге Сибирской платформы, сложенному раннепротерозойскими карбонатно-терригенными отложениями удоканской серии, включая формацию медистых песчаников [115]. Здесь находится крупнейшее в России Удоканское месторождение {№ 34} медистых песчаников [115, 116], запущенное в эксплуатацию в 2023 г., с запасами 20,09 млн т Cu, со средним содержанием 1,44 % Cu, добыча опытной эксплуатации в 2021 г. – 6 тыс. т Cu. В пределах Удоканского бассейна кроме Удоканского месторождения известны и другие перспективные площади развития медистых песчаников – Бурпалинское {№ 108} (ресурсы Cu 739 тыс. т, 1,17 % Cu) и Правоингамакитское {№ 110} (ресурсы Cu 608 тыс. т, 0,88 % Cu) [117], Сакинское {№ 109} (ресурсы Cu 404 тыс. т, 0,98 % Cu) [118], Ункурское {№ 106} (ресурсы Cu 320 тыс. т, 0,57 % Cu) [119], Красное {№ 107} (ресурсы Cu 933 тыс. т, 1,81 % Cu) [120] и другие. На северо-восточном фланге Кодаро-Удоканской провинции находится Чинейский массив габбро-норитов позднепротерозойского возраста, прорывающий раннепротерозойские карбонатно-терригенные отложения удоканской серии, и включающий в средней расслоенной своей части оруденение медно-скарновой формации (благороднометалльно-медно-сульфидное) разведываемого участка Рудный {№ 67} Чинейского месторождения (запасы Cu 775 тыс. т, 0,52 % Cu) [121]. Ресурсный потенциал этой формации может быть увеличен за счет медных рудопроявлений смежных Луктурского и Майлавского массивов Чинейского комплекса [118].

Всего по Кодаро-Удоканской провинции учтено 20,87 млн т балансовых запасов меди (20,3 % от российских запасов), а годовая добыча (опытная эксплуатация) в 2021 г. составила 6,0 тыс. т (0,52 % от российской добычи), см. рис. 5, 6.

Восточно-Забайкальская провинция насыщена мультиметалльными месторождениями и проявлениями Mo, W, Sn, Au, Cu, Bi, Pb, Zn, As, Sb, Hg, U, редких и редкоземельных элементов, других полезных ископаемых в пределах стагнированного океанского слэба Далайнор-Газимуро-Олекминской минерагенической зоны, сформированных в период от аалена (J2) до сеномана (К2) [122]. Медные месторождения представлены здесь медно-железорудно-скарновой и медно-порфировой формациями. В разработке находится Быстринское месторождение {№ 35} медно-железо-скарновой формации (запасы Cu 2,04 млн т, среднее содержание 0,74 % Cu, добыча в 2021 г. – 79 тыс. т Cu) [123]. Подготавливается к эксплуатации Култуминское месторождение {№ 62} этой же формации (запасы Cu 587 тыс т, 0,91 % Cu) [124]. На периферии этого месторождения ведутся геологоразведочные работы на участках Очуногдинский, Преображенский и Инженерный (ресурсы 487 тыс. т Cu). Разведываемое Лугоканское месторождение {№ 68} представляет собой сложный объект, где в верхней части классическое медно-скарновое оруденение [125] на глубине сменяется типичными образованиями медно-порфировой формации [126] (ресурсы Cu 604 тыс. т, 0,40 % Cu) [127]. Для расширения ресурсной базы Быстринского ГОКа ведутся геологоразведочные работы на Западно-Мостовской {№ 111} и Боровой {№ 112} перспективных площадях нахождения медно-порфировых образований. Имеются также предпосылки выявления месторождений медно-порфирового типа в пределах Уронайского рудного узла, в Газимуро-Заводском, Могочинском и Верхне-Олекминском рудных районах Восточно-Забайкальской провинции. Учтенные запасы меди по Восточно-Забайкальской провинции составляют 2,7 млн т (2,63 % от российских запасов), а годовая добыча в 2021 г. составила 81,1 тыс. т (7,0 % от российской добычи)19, см. рис. 5, 6.

Умлекано-Огоджинская провинция охватывает площадь одноименного вулкано-плутонического пояса на территории Амурской области [128], включающего базальт-андезитовую вулканическую и габбро-диорит-плагиогранитную плутоническую формации позднемезозойской активизации с медно-порфировой минерализацией [129]. В центральной части провинции находится резервное Иканское месторождение {№ 43} медно-порфировой формации (запасы Cu 459 тыс. т, среднее содержание 0,21 % Cu), а также близрасположенные Боргуликанское и Восточное Двойное проявления [130]. Учтенные запасы меди по всей Умлекано-Огоджинской провинции составляют 0,8 млн т20.

Приморская провинция, как и Забайкальская, насыщенная мультиметалльными месторождениями и проявлениями Sn, W, Au, Mo, Cu, Pb, Zn, редких элементов и других полезных ископаемых, сформированных в широкий временной диапазон от палеозоя до мезо-кайнозоя, представляет собой сегмент Тихоокеанского рудного пояса [131]. Медные месторождения представлены здесь медно-порфировой формацией и месторождениями с попутной медной минерализацией. В разработке находятся месторождения с попутной медной минерализацией Правоурмийское (запасы Cu 37,2 тыс. т), Фестивальное (запасы Cu 124,5 тыс. т), Соболиное (запасы Cu 53,6 тыс. т) и Перевальное (запасы Cu 25,1 тыс. т) оловорудные месторождения {№ 36} (добыча в 2021 г. – 916 т) [132] и вольфрамовое месторождение Восток-2 {№ 37} (балансовые запасы Cu 7,3 тыс. т) [133]. Подготавливается к эксплуатации Малмыжское месторождение {№ 64} медно-молибден-порфировой формации (запасы Cu 8,31 млн т, среднее содержание 0,35 % Cu) [134], находящееся в северной части Журавлевско-Амурского террейна раннемелового Сихотэ-Алинского орогенического пояса. Имеются предпосылки выявления месторождений медно-порфирового типа в пределах, смежных с Малмыжским месторождением Центрально-Анаджакской {№ 116} (ресурсы Cu 800 тыс. т) и Понийской {№ 117} (ресурсы Cu 714 тыс. т) перспективных площадей [135], а также Лазурного {№ 114} (ресурсы Cu 187 тыс. т, 0,48 % Cu) [136, 137] и Малахитового {№ 115} (ресурсы Cu 1,94 млн т, 0,30 % Cu) [138] месторождений (ресурсы Cu 1,94 млн т) в южной части Журавлевско-Амурского террейна [139]. Учтенные запасы меди по Приморской провинции составляют 8,51 млн т (8,29 % от российских запасов), а добыча в 2021 г. 4,1 тыс. т (0,35 % от российской)21, см. рис. 5, 6.

Джугджурская провинция находится на восточном фланге Джугджуро-Станового подвижного пояса протерозойской и мезозойской активизаций [140]. В пределах этого пояса находятся месторождения медно-никелевой, медно-скарновой формации и малосульфидной формации с попутной медной минерализацией.

Наиболее подготовлено к эксплуатации месторождение Кун-Манье {№ 63} МПГ–медно-никелевой формации (запасы Cu 31,5 тыс. т, 0,21 % Cu) [141]. На восточном окончании провинции Няндоминская перспективная площадь {№ 118} в раннеархейских габбро-анартозитах Лантарской части Джугджурского анортозитового массива [142], на площадях которой зафиксированы МПГ–Cu–Ni проявления Батомгское и Няндоми, а также МПГ–Cu проявления Скелетное и Мукдакиндя. По Няндоминской площади подсчитаны ресурсы 235 тыс. т. Cu.

В западной части Джугджурской провинции находится Кондерский магматический массив, он представляет собой сложную разновозрастную структуру с протерозойским дунитовым ядром по периферии, обновленным мезозойской кольцевой интрузией сиенитов. В самих дунитах известна шлировая МПГ-хромитовая минерализация, а также поля позднемеловых щелочных пегматитов, к которым пространственно приурочена сульфидная медная минерализация, обогащенная платиноидами (малосульфидная формация с попутной медной минерализацией) [143], которые стали предметом геологоразведочных работ на месторождении Кондер-Рудный {№ 69} с оцененными запасами меди 61 тыс. т.

На востоке Джугджурской провинции расположено месторождение медно-свинцово-цинковых руд Малокомуйское {№ 119} медно-скарновой формации в структуре позднемеловых гранодиоритов Джугджурского комплекса [144]. На этом месторождении оценены запасы меди в 33 тыс. т и прогнозные ресурсы 100 тыс. т.

Всего по Джугджурской провинции учтенные запасы меди составляют 0,12 млн т (0,12 % от российских)22, см. рис. 5, 6.

Билякчанско-Приколымская провинция представляет собой протерозойский металлогенический пояс меденосных осадочных пород и самородной меди в базальтах, который простирается от Билякчанской шовной зоны в Хабаровском крае до Ориекской рудной зоны Приколымского террейна в Магаданской области. Здесь известны проявления и месторождения формации медистых песчаников протерозойского возраста – Билякчанское [145], Северный Уй [146] и Боронг [147] {№ 120}, Ороекское [148] и Лучистое [149] {№ 123}, а также раннепалеозойского возраста – Веснянка {№ 123} [147] возраста. Проявления и месторождения формации самородной меди среднепротерозойского возраста обнаружены в Сетте-Дабанской рудной зоне – Джалкан, Росомаха и Хурат [150] {№ 121} и Урультинской рудной зоне – проявление Батько {№ 122} [147].

Охотско-Чукотская провинция повторяет геометрию позднеюрского-раннемелового Охотско-Чукотского вулканического пояса, сегмента глобального Тихоокеанского рудного пояса [131]. Здесь находятся месторождения и проявления медно-порфировой и медно-скарновой формаций. Из месторождений медно-порфировой формации особо следует отметить группу рудных объектов в пределах Баимской рудной зоны [151] – наиболее крупное разведываемое месторождение Песчанка {№ 70} (запасы Cu 6,4 млн т, среднее содержание 0,53 % Cu) [151, 152] и его месторождение-сателлит Находка {№ 131} (ресурсы Cu 3,1 млн т, 0,34 % Cu) [151, 153] позднеюрского-раннемелового возраста. К северу от них ведутся работы на Кавральянской [154] {№ 132} и Танюрерской {№ 133} [155] перспективных площадях на медно-порфировое оруденение. В южной части Охотского вулканического пояса в пределах Хабаровского края находится позднемеловое медно-(Au)-порфировое месторождение Челасинское {№ 125} (ресурсы Cu 2,0 млн т) [156] и перспективная Дарпирчанская площадь {№ 126} (ресурсы Cu 324 тыс. т). В пределах Магаданской области ведутся поиски и оценка меднопорфировых месторождений на перспективных площадях Шхиперская {№ 127} (раннемеловые месторождения и проявления Накхатанджинское, Лора, Осеннее, Этанджа, Муромец, ресурсы 1,0 млн т) [157] и Мечивеемская {№ 130} (позднемеловые месторождения Двуустная и другие, ресурсы 1,0 млн т) [158]. Здесь же находятся раннемеловые молибден-медное месторождение Бебекан {№ 128} [158] в Лево-Омолонской рудной зоне. В этой же рудной зоне находится и раннемеловое месторождение медно-скарновой формации Медь-Гора {№ 129} [159]. Всего по Охотско-Чукотской провинции учтено 6,4 млн т запасов меди (6,23 % от российских запасов), что явно заниженный показатель, см. рис. 5, 6.

Корякская провинция находится на севере Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса [160]. Здесь в альпинотипных мафит-ультрамафитовых комплексах известны месторождения и проявления малосульфидной платиноидной формации с попутной медной минерализацией. Поисковые и оценочные работы ведутся также на Майницкой {№ 134} [161] и Валагинско-Карагинской {№ 135} [162] перспективных площадях малосульфидной формации МПГ с попутной медной минерализацией. В южной части провинции известно также позднемеловое малосульфидное МПГ-хромитовое месторождение Снежное с попутной медной минерализацией {№ 136} [163].

Камчатская провинция располагается в южной части Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса, где в пределах позднемеловой-палеоценовой Квинум-Кувалорогской рудной зоны были выявлены месторождения медно-никелевой формации, связанные с роговообманковыми перидотитами и габброидами, в т.ч. разрабатываемое в настоящее время существенно никелевое месторождение Шануч с попутной медной минерализацией {№ 38} (запасы 7,4 тыс. т 100 % Cu, среднее содержание 0,3 % Cu) [139, 164], медно-никелевые руды которых экспортируются. В пределах этой рудной зоны известны также месторождения медно-никелевой формации Квинум [165] и Кувалорог [166] {№ 137}. В южной части провинции известно также месторождение медно-порфировой формации Кирганик {№ 138} позднемелового возраста [167].

Всего по Камчатской провинции учтено 0,01 млн т запасов меди, а годовая добыча в 2021 г. составила 0,3 тыс. т, см. рис. 5, 6.

Медные месторождения вне известных провинций имеют место в условиях слабой изученности территорий и неопределенности идентификации некоторых месторождений по формационной принадлежности. Далее приводятся некоторые месторождения меди вне известных провинций.

Попутная медная минерализация развита на разрабатываемом Синюхинском золото-скарновом месторождении {№ 29} с учтенными запасами меди 28 тыс. т [168, 169] и годовой реализацией до 1 тыс. т извлеченного медного концентрата (рудник Веселый).

К формации железооксидно-золото-медных месторождений (IOCG-тип Олимпик Дэм) относится Уландрыкское железо-медно-редкоземельное месторождение {№ 87} на юге Горного Алтая с ресурсами Cu 1,2 млн т при среднем содержании 0,70 % Cu [170]. Оно представляет собой медно-золоторудную и редкоземельную минерализации, наложенные на железорудные скарны в силур-девонских вулканических отложениях риолитов и их туфов на контакте с девонскими субвулканическими лейкогранитами Уландрыкского массива. Возможно, одиночное Уландрыкское месторождение является лишь фрагментом меднорудной провинции в смежной с Горным Алтаем Синьцзянского Алтая в Китае, где известны железо-медное месторождение Чача и медное месторождение Минкэ [171].

Аналогами медно-цирконий-фосфатного карбонатитового месторождения Палабора [42] являются находки медно-сульфидной минерализации проявлений Дюмталейского карбонатитового массива [172], а также в карбонатитовых массивах Надежда, Павловский и Кошка [173] {№ 95} на Восточном Таймыре. Значимая для промышленной отработки сульфидная минерализация достаточно редкое явление в карбонатитовых комплексах и, соответственно, требует оценки в названных проявлениях формации медной минерализации в карбонатитах.