Перейти к:

Минерально-сырьевая база кобальта России: состояние, возможности развития

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-02-368

Аннотация

Актуальность работы обусловлена необходимостью получения максимально полной картины состояния минерально-сырьевой базы кобальта Российской Федерации. Цель: изучение состояния минерально-сырьевой базы кобальта России, пространственного размещения месторождений кобальта по типам рудных формаций и в пределах рудных провинций, перспектив национальной добычи кобальта. Методы: статистический, графический, логический. Результаты: Представлена сводная карта-схема России, включающая 25 кобальторудных провинций и выборку из 150 наиболее значимых месторождений кобальта различных рудных формаций, перспективных объектов и площадей. Даны характеристики основных рудных формаций, месторождения кобальта которых имеются в России, а также кобальторудных провинций и месторождений вне провинций. В России добыча кобальта производится в качестве попутного продукта из сульфидных медно-никелевых руд (в 2022 г. – 9,2 тыс. т). В России по состоянию на 01.01.2023 г. учтено 1562,3 тыс. т балансовых запасов кобальта. Наибольшие объемы запасов кобальта приходятся на медно-никелевую (62,5 %) и силикатно-кобальто-никелевую (19,9 %) формации и 17,6 % на все остальные рудные формации. По провинциям на Норильскую приходится 47,0 % от российских запасов кобальта, на Уральскую – 24,7 %, на Кольскую – 7,4 %, Шорско-Хакасскую – 7,4 %, Восточно-Саянскую – 6,1 %, на остальные – 7,7 %. За Российской Федерацией закреплены разведочные районы международного морского дна в Тихом океане, где ведутся геологические исследования формации кобальтоносных марганцевых корок на Магеллановых горах (ресурсы 110 тыс. т Co, 0,50–0,61 % Co) и формации железомарганцевых конкреций рудного поля Кларион-Клиппертон (ресурсы 985 тыс. т Co, 0,22–0,29 % Co). На территории Российской Федерации несмотря на значительную базу подготовленных запасов кобальта отсутствует системный учет его прогнозных ресурсов, что осложняет планирование геологоразведочных работ на кобальт. Предлагается произвести системную ревизию имеющихся геологических и геохимических материалов по известным проявлениям и точкам кобальтовой минерализации с оценкой прогнозных ресурсов по единой методике и собственно составить баланс прогнозных ресурсов кобальта по России. На месторождениях силикатно-кобальт-никелевой формации, где ранее их оценка производилась исходя из задачи максимизации запасов никеля, предлагается произвести переоценку с геометризацией распределения кобальта в качестве главного компонента руд. Такие объекты становятся управляемыми при планировании добычи именно кобальта. Развитие технологий подземного и кучного выщелачивания, а также биовыщелачивания кобальтсодержащих руд позволит вовлекать в эксплуатацию кобальторудные объекты с низким качеством руд и небольшими запасами, а также техногенные образования продуктов обогащения и металлургического передела. Наиболее интересными для геотехнологических способов добычи кобальта являются месторождения силикатно-кобальт-никелевой формации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Боярко Г.Ю., Болсуновская Л.М. Минерально-сырьевая база кобальта России: состояние, возможности развития. Горные науки и технологии. 2025;10(2):118-147. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-02-368

For citation:

Boyarko G.Yu., Bolsunovskaya L.M. Mineral resource base of Russia’s cobalt: current state and development prospects. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(2):118-147. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-02-368

Минерально-сырьевая база кобальта России: состояние, возможности развития

Введение

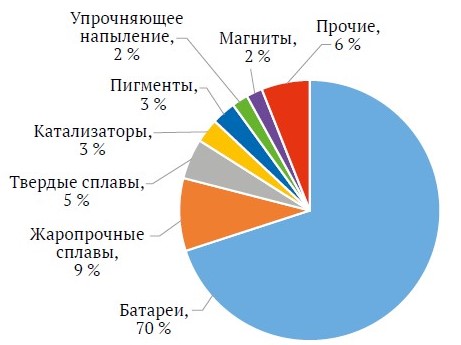

Кобальт находит применение во множестве приложений: в катодах и анодах электрических батарей и аккумуляторов (оксид кобальта), в катализаторах окисления (ацетаты, карбоксилы и карбонилы кобальта), в пигментах и красителях синего цвета (фосфаты и алюминаты кобальта), в жаропрочных (виталлиум, кермет), твердых (стеллит, победит) и магнитных (альнико) сплавов, в составе порошков упрочняющего напыления и сплавах. Мировое потребление кобальта в 2022 г. составило 187 тыс. т [1] и продолжает увеличиваться на фоне роста спроса на аккумуляторные батареи (рис. 1). Главными странами по добыче кобальта являются Республика Конго (76 % мировой добычи), Индонезия (9,7 %), Россия (3,0 %), Австралия (2,0 %) и Филиппины (1,9 %).

Рис. 1. Структура мирового потребления кобальта в 2022 г. [1]

Рынок кобальта является рисковым вследствие того, что собственно кобальтовых месторождений крайне мало, а поставляемый для реализации кобальт является лишь попутным компонентом на разрабатываемых медных, медно-никелевых и силикатно-никелевых месторождениях. Вследствие этого возможности изменения объемов предложения кобальта крайне ограничены, что и приводило к ценовым кризисам потребления кобальта (всплесков его цен) в 1978 г. (война в Заире [ныне Республика Конго]) и в 2017 г. (взрывной рост спроса на элементы питания) [2, 3].

В России кобальт относится к группе стратегических полезных ископаемых, причем объемы его производства некритичны, поскольку значительно превышают его национальное потребление. Тем не менее сама проблема слабой управляемости объемов предложения кобальта в России имеет место ввиду его добычи как попутного компонента из руд месторождений медно-никелевой формации [4]. Несмотря на значительные учтенные балансовые запасы кобальта планирование увеличения его добычи при развитии отрасли производства литий-ионных аккумуляторных батарей [5] будет затруднено для новых проектов разработки комплексных медно-никелевых, силикатно-никелевых, железорудных и колчеданных месторождений, где значимость кобальта вторична. Следует также отметить факт отсутствия сводного баланса прогнозных ресурсов по Российской Федерации, а также разную степень авторских подсчетов запасов и ресурсов кобальта по отдельным месторождениям. Учитывая мировые тенденции роста потребления кобальта и возможного резкого увеличения его потребности в России, следует определиться с возможностями минерально-сырьевой базы кобальта Российской Федерации, что и осуществлено в проведенном ниже обзоре.

Методика исследований

С целью изучения российской минерально-сырьевой базы кобальта были собраны данные по запасам и прогнозным ресурсам кобальтовых и кобальтсодержащих месторождений по состоянию на 01.01.2023 г. Работа с источниками информации: Государственные доклады Министерства природных ресурсов и экологии России1, Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации2, Паспорта Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых РФ3 и публикации по ресурсам и месторождениям кобальта в открытой печати. Единицы измерения ресурсов, запасов и добычи кобальта – метрические тонны 100 % Co. На общую схематическую карту России вынесены кобальторудные провинции и сведены наиболее значимые месторождения кобальта различных рудных формаций, перспективные объекты и площади для геологоразведочных работ на кобальт. Рассмотрены возможности развития добычи кобальта с применением инновационных технологий добычи и переработки руд, содержащих кобальт [6]. Произведен анализ состояния балансовых запасов по рудным формациям и кобальторудным провинциям.

1 Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

2 Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2022 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, Государственное задание от 14.01.2022 №049-00018-22-01, 2022. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90

3 Паспорта месторождений кобальта. Российский федеральный геологический фонд. Единый фонд геологической информации о недрах. Реестр первичной и интерпретируемой информации. 2023. URL: https://efgi.ru/

Состояние минерально-сырьевой базы кобальта России

Россия занимает 6-е место в мире по запасам кобальта после Республики Конго, Австралии, Индонезии, Кубы и Филиппин, 3-е место по добыче из недр после Республики Конго и Индонезии, 6-е место по производству рафинированного кобальта после Китая, США, Финляндии, Канады, Японии и Норвегии [4, 7]. Основу сырьевой базы кобальта России составляют объекты сульфидного медно-никелевого и силикатно-кобальт-никелевого геолого-промышленных типов. Добыча кобальта как попутного компонента в настоящее время осуществляется только из руд сульфидных медно-никелевых месторождений, добыча на силикатно-кобальт-никелевых месторождениях не ведется с 2012 г., а из мышьяково-кобальтовых – с 1991 г. Балансовые запасы кобальта учтены также на разрабатываемых медно-колчеданных и скарновых железорудных месторождениях, но извлечение попутного кобальта на них не ведется по технологическим и экономическим соображениям.

На основе собранных данных составлены:

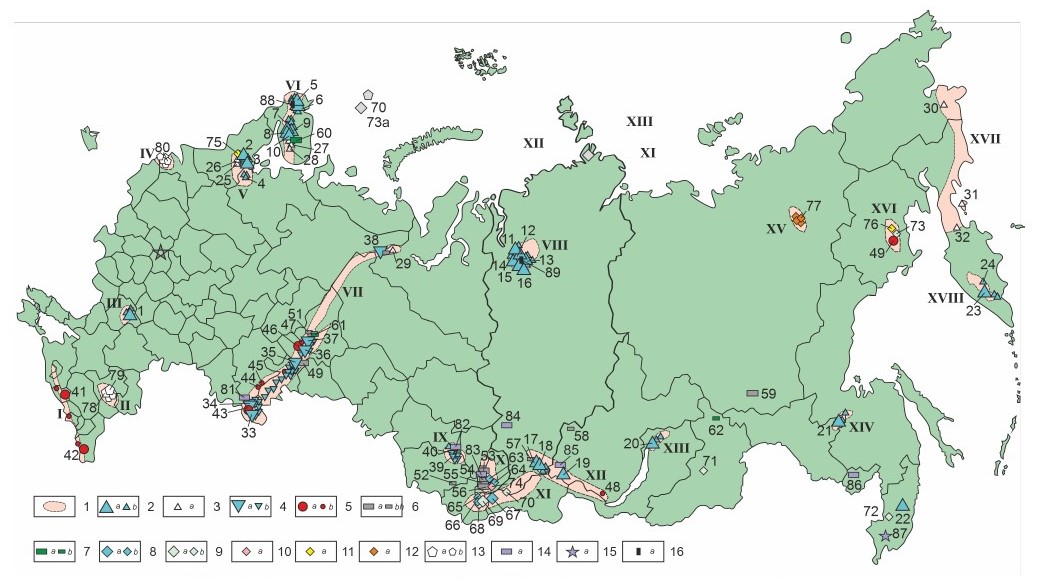

- обзорная карта кобальторудных провинций, основных месторождений и проявлений кобальта России (рис. 2);

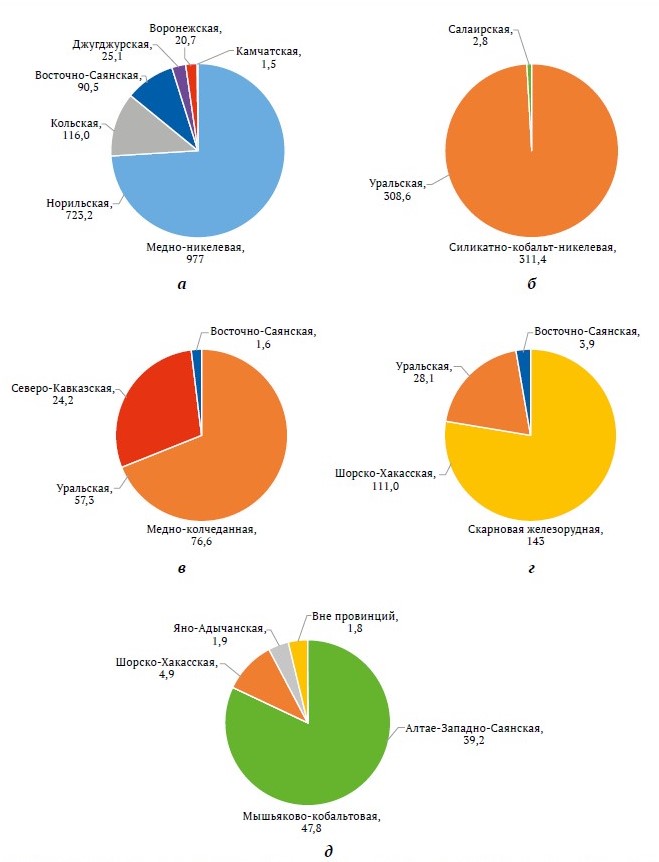

- диаграммы по объемам запасов кобальта (2021 г.) по типам рудных формаций (рис. 3) и провинциям (рис. 8);

- диаграммы по объемам запасов кобальта по провинциям отдельных рудных формаций (рис. 4).

Ниже приводятся характеристики кобальторудных формаций, известных на территории Российской Федерации, а также выделенных кобальторудных провинций.

Рис. 2. Кобальторудные провинции, месторождения и проявления кобальта по геолого-технологическим типам:

1 – кобальторудные провинции; 2–13 – геолого-технологические типы кобальтовых месторождений (а – запасы + ресурсы свыше 10 тыс. т Co, б – 1–10 тыс. т Co): 2 – кобальтоносные медно-никелевые, 3 – кобальтсодержащие малосульфидные платинометалльные, 4 – силикатные кобальт-никелевые, 5 – кобальтсодержащие колчеданные, 6 – кобальтсодержащие скарново-железорудные, 7 – кобальтсодержащие титаномагнетитовые, 8–12 – мышьяково-кобальтовые (8 – кобальт-никелевые, 9 – висмут-кобальтовые, 10 – собственно мышьяково-кобальтовые, 11 – золото-серебряные, 12 – олово-вольфрамовые), 13 – кобальтсодержащие урановые, 14 – кобальтсодержащие марганцеворудные; 15 – кобальт-железо-марганцевые корки и конкреции; 16 – техногенные кобальторудные провинции: I – Северо-Кавказская, II – Ергенинская, III – Воронежская, IV – Прибалтийская, V – Карельская, VI – Кольская, VII – Уральская, VIII – Норильская, IX – Салаирская, X – Шорско-Хакасская, XI – Алтае-Западно-Саянская, XII – Восточно-Саянская, XIII – Северо-Байкальская, XIV – Джугджурская, XV – Яно-Адычанская, XVI – Сеймчанская, XVII – Корякская, XVIII – Камчатская. Кобальтовые месторождения и проявления: 1–24 – кобальт-медно-никелевые (1 – Еланское, 2 – Педрореченское, 3 – Семчозерское, 4 – Волошовское, 5 – Ждановское, 6 – Тундровое, 7 – Сопчуайвенч, 8 – Поаз, 9 – Нюд-Морошковое, 10 – Ниттис-Кумужья-Травяная, 11 – Октябрьское-Cu-Ni, 12 – Талнахское, 13 – Норильск-1, 14 – Масловское, 15 – Черногорское, 16 – Вологочанское, 17 – Кингашское, 18 – Верхнекингашское, 19 – Токты-Ой, 20 – Чайское, 21 – Кун-Манье, 22 – Ариадное, 23 – Дукукское, 24 – Шануч); 25–32 – кобальтсодержащие малосульфидные платинометалльные (25 – Шалозерское, 26 – Викша, 27 – Киевей, 28 – Мончетундровское, 29 – Пятиреченское, 30 – Майницкая, 31 – Валагинско-Карагинская, 32 – Снежное); 33–48 – силикатно-кобальт-никелевые (33 – Буруктальское, 34 – Новокиевское, 35 – Сахаринское, 36 – Елизаветинское, 37 – Серовское, 38 – Яреней, 39 – Белининское, 40 – Александровское); 41–49 – кобальтсодержащие колчеданные (41 – Худесское, 42 – Кизил-Дере, 43 – Гайское, 44 – Дергамышское, 45 – Ивановское, 46 – Саумское, 47 – Пышминско-Ключевское, 48 – Савинское, 49 – Дегдэнрэкэн); 50–59 – кобальтоносные скарново-железорудные (50 – Теченское, 51 – Песчанское, 52 – Чесноковское, 53 – Таштагольское, 54 – Анзасское, 55 – Абаканское, 56 – Волковское Fe, 57 – Изыгское, 58 – Октябрьское-Fe, 59 – Таежное); 60–62 – кобальтсодержащие титаномагнетитовые (60 – Магазин-Мусюр, 61 – Волковское Fe-V-Cu, 62 – Чинейское); 63–77 – мышьяково-кобальтовые месторождения: 63–67 – кобальт-никелевые (63 – Базасское, 64 – Бутрахтинское, 65 – Атбаши, 66 – Куруозек, 67 – Ховуаксинское), 68–73 – висмут-кобальтовые (68 – Янтау, 69 – Кара-Кульское, 70 – Перевальное, 71 – Уронайское, 72 – Белогорское, 73 – Верхне-Сеймчанское, Ветровое), 74 – Хараджульское собственно мышьяково-кобальтовое, 75–76 – кобальтоносные золото-серебряные (75 – Орехозеро, 76 – Подгорное), 77 – Алыс-Хая кобальтоносное олово-вольфрамовое; 78–80 – кобальтоносные урановые (78 – Богородское, 79 – Шаргадыкское, 80 – Куммоловское); 81–86 – кобальтсодержащие марганцеворудные (81 – Тетраук, Зианчуринское, 82 – Матюжиха, 83 – Селезеньское, 84 – Мазульское, Битятское, Буткеевское-2, Цепеляевское, 85 – Каменское, Рудное, Западный, 86 – Южно-Хинганское, Биджанское); 87 – проявление континентальных кобальто-железо-марганцевых корок Павловское; 88–89 – техногенные месторождения (88 – отвалы Аллареченского медно-никелевого месторождения, 89 – хвостохранилище Норильской ОФ, озеро Береговое)

Рис. 3. Распределение балансовых запасов кобальта Российской Федерации по кобальторудным формациям по состоянию на 2021 г.

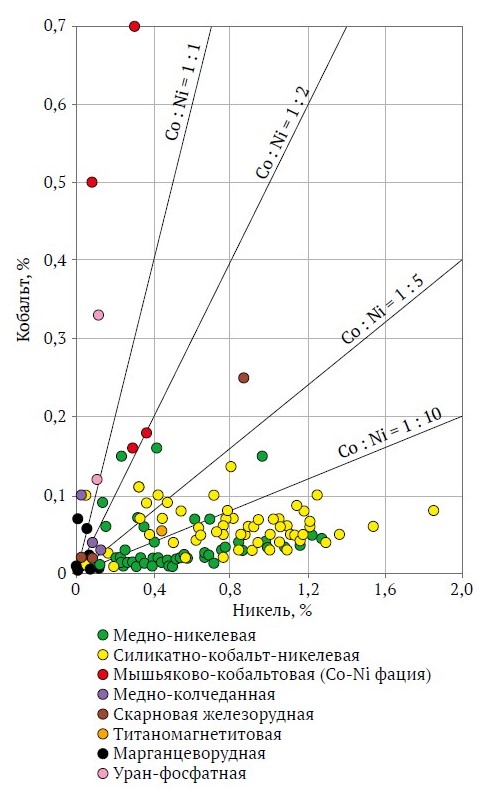

Рис. 4. Диаграмма средних содержаний кобальта и никеля на месторождениях по рудным формациям

Формации кобальтовых месторождений

Кобальторудные формации разделяются на собственно кобальтовые, где кобальт является главным (наиболее ценным) сырьевым компонентом, и кобальтсодержащие, где кобальт лишь попутный компонент. К первой группе относятся эндогенная мышьяково-кобальтовая формация и биогенная формация кобальтовых корок океанических возвышенностей. Во вторую входят кобальтсодержащие эндогенные медно-никелевая и малосульфидная платинометалльная, медноколчеданная, скарновая железорудная и ванадиево-титаномагнетитовая, урано-фосфатная, марганцеворудная формации, а также экзогенная силикатно-кобальт-никелевая. На базе разрабатываемых месторождений разных формаций в отвальном хозяйстве и в условиях выборочной разработки формируются техногенные кобальтоносные образования, формируя тем самым месторождения техногенной формации.

В настоящее время в разработке на кобальт находятся только комплексные месторождения медно-никелевой формации, ранее разрабатывались месторождения силикатно-кобальт-никелевой формации в Уральской, мышьяково-кобальтовой формации в Алтае-Западно-Саянской и Сеймчанской провинциях.

На реально разрабатываемые месторождения кобальтсодержащих медно-никелевых и силикатно-кобальт-никелевых формаций суммарно приходится 82,5 % балансовых запасов кобальта России, на ранее разрабатываемые месторождения собственно же кобальтовой (мышьяково-кобальтовой) формации – всего 3,0 % (см. рис. 3). Соответственно, управление планированием роста предложения кобальта ввиду имеющихся малых объемов подготовленных запасов кобальта весьма проблематично.

Анализ пространственного размещения месторождений, различных по вещественному составу, большинства эндогенных кобальторудных формаций указывает на их пространственную приуроченность к полям развития основных-ультраосновных комплексов, исключая лишь месторождения и проявления Сеймчанской и Яно-Одычанской провинций. Но даже в последних предполагается их возможное наличие на глубине ввиду наличия сидерофильных элементов (Co, Ni, Cr) в составе рудных образований [8]. Практически в рудах всех кобальтовых и кобальтсодержащих формаций совместно с кобальтом имеется в наличии и никель, причем большей частью в значительно более высокой концентрации (см. рис. 4).

В породах офиолитовых комплексов кобальт концентрируется в пентландите (до 3 % Co), пирротине (до 0,9 % Co) и пирите (до 1,8 % Co), но большая часть породного кобальта находится в виде небольшой примеси в оливине (0,008 % Co), пироксенах и амфиболах (до 0,004 % Co) [9, 10]. В процессе гидротермальной проработки основных и ультраосновных пород, особенно при эндогенной серпентинизации оливина, кобальт легко переходит в растворы и участвует в формировании новых рудных парагенезисов с кобальтоносным пиритом в медно-колчеданной формации [11], арсенидной и сульфоарсенидной минерализации мышьяково-кобальтовой формации [9, 10], кобальтопиритной и кобальтиновой минерализации в образованиях скарновой железорудной [12] и ванадиево-титаномагнетитовой формациях.

В гипергенных условиях при выветривании пород офиолитового комплекса в процессе экзогенной серпентинизации силикатов и окислении сульфидов мобилизуются и кобальт, и никель с формированием рудных образований силикатно-кобальт-никелевой формаций с накоплением кобальта в нонтроните и гарниерите, а также сорбированный на гетите, асболане и других окислах и гидроокислах марганца [13, 14]. В условиях дальней инфильтрации кобальт высаживается на химические барьеры диагенетических сульфидов уран-фосфатной формации [35] и на образования марганцеворудной формации [9].

По величине отношений содержаний Co : Ni (табл. 1) наибольшие их значения приходятся на марганцеворудную, медно-колчеданную, урано-фосфатную и мышьяково-кобальтовую формации, в которых основными концентраторами кобальта являются соответственно по формациям – оксиды марганца, пирит, органическое вещество, арсениды и сульфоарсениды кобальта. Наименьшие значения соотношений содержаний Co : Ni приходятся на образования медно-никелевой формации с минералом-концентратором кобальта – петландитом и силикатно-кобальт-никелевой формации с минералами-концентраторами никеля и кобальта – нонтронитом и гарниеритом.

Таблица 1

Отношение содержаний кобальта и никеля по кобальторудным формациям

Формация | Отношение содержаний Co : Ni |

Медно-никелевая | 0,088* |

Силикатно-кобальт-никелевая | 0,089 |

Железорудная | 0,51 |

Титаномагнетитовая | 0,315 |

Мышьяково-кобальтовая | 2,08 |

Медно-колчеданная | 2,1 |

Уран-фосфатная | 1,92 |

Марганцеворудная | 6,92 |

* – в знаменателе интервал значений, в числителе – среднее значение.

Медно-никелевые формации в настоящее время являются основным источником кобальта в России и представлены рядом эксплуатируемых и разведываемых месторождений. Сульфидные медно-никелевые месторождения пространственно и генетически связаны с основными и ультраосновными магматическими массивами в структурах окраин платформ (норильский тип) и кратонов (печенгский тип), а также в центральных частях складчатых областей [15]. Главными товарными продуктами на этих месторождениях являются медь и никель, а кобальт, платиноиды, селен и теллур извлекаются как попутные компоненты [16].

По учтенным запасам кобальта на медно-никелевую формацию приходится 62,5 % российских балансовых запасов (977 тыс. т Co)4 (см. рис. 2) при среднем содержании кобальта по месторождениям до 0,19 %. В Российской Федерации известно 73 месторождения и проявления медно-никелевых руд, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 50, а свыше 10 тыс. т – 25 объектов. Добыча медно-никелевых руд и извлечение из них кобальта осуществляется на месторождениях Норильской и Кольской (ПАО «Норильский никель»), Камчатской (АО «НПК «Геотехнология») провинций, подготавливаются к эксплуатации содержащие кобальт медно-никелевые месторождения Восточно-Саянской, Джугджурской и Воронежской провинций (рис. 5, а). В 2022 г. в России из руд кобальт-медно-никелевой формации было добыто 12 651 т кобальта, большая часть которого направлена на экспорт5.

Рис. 5. Распределение балансовых запасов отдельных кобальторудных формаций кобальта Российской Федерации по провинциям по состоянию на 2021 г.:

а – медно-никелевая; б – силикатно-кобальт-никелевая; в – медно-колчеданная; г – скарновая железорудная; д – мышьяково-кобальтовая

Главным кобальтсодержащим минералом руд медно-никелевых месторождений является пентландит, содержащий от 0,1 до 3,0 % кобальта, который изоморфно замещает никель и железо. В рудах некоторых сульфидных медно-никелевых месторождений присутствует кобальтсодержащий пирит с содержанием кобальта до 1,8 %.

К медно-никелевой формации примыкает малосульфидная платинометалльная формация, в которой в рассеянной сульфидной минерализации медно-никелевая составляющая играет второстепенную роль, а наибольшую экономическую значимость приобретает минерализация платиновых металлов [17–19]. В месторождениях и проявлениях этой формации имеет место и попутный кобальт (при среднем содержании до 0,07 %). Платинометалльные месторождения и проявления известны в Кольской, Карельской, Уральской и Чукотско-Корякской провинциях.

Силикатно-кобальт-никелевая формация представляет собой продукты экзогенного выветривания серпентинизированных ультраосновных и основных пород, как остаточные, так и инфильтрационные [13]. Массивы серпентинитов с кобальтсодержащей никеленосной корой выветривания известны в пределах Уральской и Салаирской провинций.

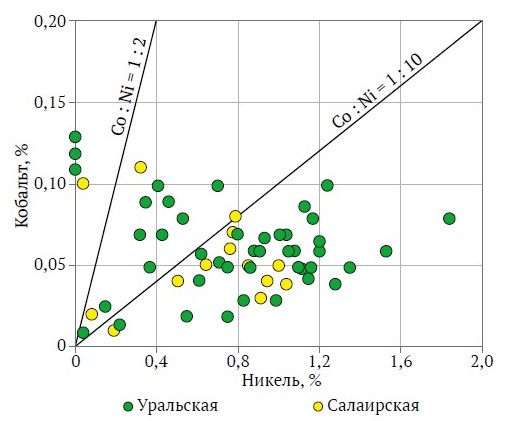

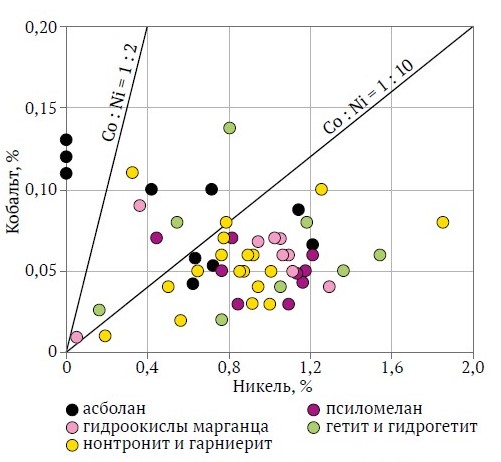

По месторождениям силикатно-кобальт-никелевой формаций наблюдается облако распределения более низких отношений Co : Ni по сравнению с месторождениями медно-никелевой формации (см. рис. 4), что свидетельствует об относительном обогащении кобальта в корах выветривания в сравнении с никелем. В распределении же отношений Co : Ni для месторождений силикатно-кобальт-никелевой формации различий между объектами Уральской и Салаирской провинций не наблюдается (рис. 6).

Рис. 6. Средние содержания кобальта и никеля в месторождениях силикатно-кобальт-никелевой формации по провинциям

Если никель накапливается в средней части разреза коры выветривания в нонтронитовой зоне в виде никельсодержащих гидросиликатов (гарниерит, ревдинскит, непуит и др.), то кобальт – в нижней части разреза в зоне охр совместно с марганцем в виде кобальтсодержащих окислов и гидроокислов марганца (асболан, кобальтмелан, кобальтсодержащий псиломелан). Геометрия распределения ореолов никеля и кобальта в результате этого может не совпадать, образуя участки обогащения либо никеля, либо кобальта. Учитывая ориентацию геологоразведочных работ именно на никель, возможно занижение ресурсов кобальта при нахождении его образований вне контура оценки главного компонента руд.

Наибольшая концентрация кобальта наблюдается при сорбции его на асболан (по литературным данным, возможно до 32 % Co [9]) на проявлении Каинча в Салаирской провинции – до 10 % Co. В Уральской провинции к асболановым относится Елизаветинская группа месторождений {№ 36}. По месторождениям (рис. 7, табл. 2) на объектах, где асболан отмечен как главный концентратор кобальта, наиболее высокие средние его содержания. Иногда пространственно совместно с асболаном накапливаются также кобальтсодержащие гетит и гидрогетит [14]. Нонтронит и гарниерит находятся преимущественно в средней нонтронитовой части коры выветривания, где накапливается никель, при пониженных концентрациях кобальта. Но в отдельных случаях в линейных зонах выветривания формируются необычные гарниеритовые жилы с высокими содержаниями никеля и кобальта. Не исключается возможность их обогащения за счет поздней гидротермальной проработки продуктов коры выветривания [20, 21].

Рис. 7. Диаграмма средних содержаний кобальта и никеля в месторождениях силикатно-кобальт-никелевой формации по минералам-концентраторам кобальта

Таблица 2

Отношение содержаний кобальта и никеля по минералам-концентраторам кобальта в месторождениях и проявлениях силикатно-кобальт-никелевой формации

Главный минерал-концентратор кобальта | Отношение содержаний Co : Ni |

Асболан | 0,105* |

Гетит | 0,088 |

Гидроокислы марганца | 0,096 |

Гарниерит | 0,053 |

Нонтронит | 0,079 |

Псиломелан | 0,062 |

* – в знаменателе интервал значений, в числителе – среднее значение.

По учтенным запасам кобальта на силикатную кобальт-никелевую формацию приходится 19,9 % российских балансовых запасов (311,4 тыс. т Co)6 (см. рис. 3) при среднем содержании кобальта по месторождениям до 0,11 %. В Российской Федерации известно 59 месторождений и проявлений силикатных кобальт-никелевых руд, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 33, а свыше 10 тыс. т – 6 объектов. Добыча силикатных кобальт-никелевых руд производилась ранее на месторождениях Уральской провинции силами ПАО «Комбинат «Южуралникель» (до 2013 г.), выявленные в Салаирской провинции по результатам геологоразведочных работ проявления силикатных кобальт-никелевых руд ранее к эксплуатации не подготавливались (см. рис. 5, б).

Медно-колчеданная формация представляет собой смешанную группу месторождений вулканогенного гидротермально-осадочного и гидротермально-метасоматического генезиса в виде пласто- и линзообразных залежей сливных сульфидных руд с ведущей ролью пирита и медных сульфидов [22, 23]. Собственно формирование кобальтсодержащих медно-колчеданных месторождений является следствием высвобождения кобальта из минеральной матрицы оливина при гидротермальной серпентинизации ультраосновных пород с последующей их высадкой на сульфиды [11]. Наибольшее количество месторождений медно-колчеданных месторождений находится в Уральской провинции, где ведется их разработка на медь и цинк, присутствуют они также на территории Северо-Кавказской провинции. На многих медно-колчеданных месторождениях Уральской и Северо-Кавказской провинций фиксируется попутная кобальтовая минерализация [24, 25] (см. рис. 5, в).

Выделяется два типа кобальтсодержащих медно-колчеданных образований – так называемые «кипрский» серно-медно-колчеданный и «уральский» медно-цинково-колчеданный [26]. Для кипрского типа характерна концентрация кобальта в минеральной форме кобальтина и в меньшей степени в виде примеси в пирите и халькопирите. Колчеданные месторождения кипрского типа по своим размерам мелкие, изредка средние. Большая часть серно-медно-колчеданных месторождений кипрского типа (разрабатываемых в т.ч. и на кобальт) к настоящему времени отработана. Для уральского типа отмечается преимущественное нахождение кобальта в минеральной форме кобальтоносного пирита, реже кобальтоносного пирротина. Медно-цинко-колчеданные месторождения уральского типа имеют значительные запасы цинка и меди, а на некоторых из них учитывается попутный кобальт, находящийся преимущественно в собственно серно-колчеданных, а не в медно-цинковых рудах. Содержание кобальта в медном концентрате с уральских месторождений составляет 0,005 %, в цинковом – 0,003 %. В результате этого на разрабатываемых в настоящее время медно-цинково-колчеданных месторождениях уральского типа кобальт при производстве меди и цинка не извлекается, а накапливается в серно-колчеданных отвалах продуктов обогащения.

В российских балансовых запасах кобальта на кобальтоносную медно-колчеданную формацию приходится 4,9 % российских балансовых запасов (76,5 тыс. т Co)7 (см. рис. 3) при среднем содержании кобальта по месторождениям до 0,07 %. В Российской Федерации известно 28 месторождений и проявлений кобальтоносных медно-колчеданных руд, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 9, а свыше 10 тыс. т – 2 объекта. Извлечение кобальта из добываемых медных и цинковых руд не производится из-за отсутствия экономических выгод от выделения из них концентратов кобальтсодержащего пирита.

Кобальтоносная скарновая железорудная формация представлена контактово-метасоматическими месторождениями на пространстве перехода интрузивов от основного до кислого состава с известковыми осадочными породами, где новообразования железорудных скарнов являются субстратом для наложенной сульфидной минерализации с минералами кобальта [12, 27]. Сульфидная минерализация представлена пиритом и медными минералами (халькопирит, борнит). Кобальт присутствует в составе кобальтоносного пирита, иногда в виде кобальтина и изредка в составе блеклых руд.

На территории Российской Федерации известно 21 месторождение и проявление кобальтоносных железорудных скарнов, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 14, а свыше 10 тыс. т – 6 объектов, при среднем содержании кобальта по отдельным месторождениям до 0,18 %. Они находятся в Уральской и Шорско-Хакасской провинциях (см. рис. 5, г), а также вне территорий выделенных провинций – Октябрьское-Fe месторождение в Иркутской области {№ 58} (запасы Co 6 тыс. т, 0,028 % Co), Таежное бор-железорудное месторождение в Республике Саха–Якутия {№ 59} с блоками обогащения кобальтовой минерализации (ресурсы Co 11,6 тыс. т, 0,11 % Co) [28] и проявление Чесноковское в Алтайском крае {№ 52} (ресурсы Co 1 тыс. т, 0,02 % Co) [29]. Извлечение кобальта из добываемых богатых железных руд не производится ввиду отсутствия при обогащении процедуры отделения сульфидной фазы. В то же время имеются успешные опыты выделения концентрата кобальтоносного пирита из хвостов магнитной сепарации железных руд Шорско-Хакасской провинции на Абагурской обогатительной фабрике [30].

В российских балансовых запасах кобальта на кобальтоносную железорудную скарновую формацию приходится 9,0 % российских балансовых запасов (141 тыс. т Co)8, см. рис. 3.

К кобальтоносной железорудной скарновой формации парагенетически примыкает ванадиевоносная титаномагнетитовая формация, где на магматические титаномагнетитовые руды наложены постмагматическая сульфидная минерализации с минералами меди и кобальта [31, 32]. Кобальт присутствует в титаномагнетитовых рудах в составе кобальтоносного пирита [28] и в виде кобальтина. По трем месторождениям этой формации, где зафиксирована кобальтовая минерализация, оценивались его забалансовые запасы и ресурсы, при среднем содержании кобальта по отдельным месторождениям до 0,04 %.

Мышьяково-кобальтовая формация представляет собой группу месторождений и проявлений с разнообразными парагенезисами арсенидов, сульфоарсенидов и сульфидов с общим признаком ведущей роли кобальтовых и кобальтсодержащих минералов [9, 10]. Можно выделить собственно мышьяково-кобальтовую фацию, а также кобальт-никелевую, висмут-кобальтовую, золотосеребряную и олово-вольфрамовую фации гидротермальных кобальтоносных образований. Наиболее широко проявления мышьяково-кобальтовой формации распространены в Алтае-Саянской складчатой системе с концентрацией в Алтае-Западно-Саянской провинции, а также в Сеймчанской и Яно-Адычанской провинциях (см. рис. 5, д) и одно проявление в Карельской провинции. Имеются объекты висмут-кобальтовой фации мышьяково-кобальтовой формации и вне выделенных кобальторудных провинций, к примеру – Уронайское месторождение в Забайкальском крае {№ 71} (запасы Co 1,2 тыс. т, 0,06 % Co) [33] и Белогорское проявление в Приморском крае {№ 72} в виде наложенного оруденения на скарновые полиметаллические руды Партизанского месторождения [34]. Морфология кобальторудных тел мышьяково-кобальтовой формации преимущественно жильная с приуроченностью к системам разрывных нарушений. Имеется пространственная связь с щелочно-базальтоидным и гранитоидным магматизмом, а также нахождением близ них дорудных офиолитовых образований (возможный источник для мобилизации кобальта в гидротермальном процессе). Минеральная форма кобальта на объектах собственно мышьяково-кобальтовой фации представлена кобальтином, шмальтином и кобальтсодержащим пиритом, в кобальт-никелевых – кобальтином, шмальтином, глаукодотом и тенантитом, в висмут-кобальтовой – кобальтином, глаукодотом и блеклыми рудами, в золотосеребряной – кобальтином и глаукодотом, в олово-вольфрамовой – кобальтином и блеклыми рудами.

Добыча кобальта мышьяково-кобальтовой формации осуществлялась на Хову-Аксинском кобальт-никелевом месторождении (1956–1991 гг.), на группе Сеймчанских (Верхне-Сеймчанское, Ветровое) кобальтоносных золоторудных месторождений.

На территории Российской Федерации известно 43 месторождения и проявления мышьяково-кобальтовой формации, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 14, а свыше 10 тыс. т – 3 объекта, при среднем содержании кобальта по отдельным месторождениям до 2,26 %. В российских запасах кобальта на мышьяково-кобальтовую формацию приходится 3,0 % его баланса (47,8 тыс. т Co)9, см. рис. 3.

Формация кобальтсодержащих органо-фосфатных урановых руд. В балансе запасов кобальта России находится 35,4 тыс. т (2,3 %) в составе комплексных фосфатно-редкоземельно-урановых руд в Ергенинской провинции на территории Республики Калмыкия [35]. Они представляют собой скопления костных остатков рыб, залегающих в толще морских глин олигоценового майкопского горизонта. Генезис этих металлоносных образований рассматривается как осадочный с сорбцией урана на органическое вещество, а других металлов на диагенетические сульфиды. Кроме урана и кобальта, на ергенинских месторождениях оценены запасы и других попутных компонентов: молибдена, фосфора и редкоземельных металлов. Схожие геологические условия наблюдаются в Прибалтийской провинции (Прибалтийском сланцевом бассейне) – развитие ордовикских диктионемовых (черных горючих) сланцев и оболовых (фосфатных) песчаников, включающих диагенетическое урановое оруденение, на месторождениях которых учтены запасы попутных ванадия, никеля, молибдена и рения [36]. Отмечается наличие кобальта в отношении Co : Ni 1 : 3, но его ресурсы не оценивались [36, 37]. Повышенная металлоносность (U, Mo, Re, V, Ni, Co, Zn, Se) известна также в горючих сланцах Волжского сланцевого бассейна (месторождения Орловское, Кашпир-Хвалынское, Перелюбское и Коцебинское [38]. Формирование металлоносных образований связывается здесь с процессами фоссилизации органического вещества при седиментации в присутствии диагенетического пирита с сорбированием металлов из морской воды [39].

Собственно разработка кобальтсодержащих органо-фосфатных урановых руд возможна только с позиции добычи в первую очередь урана, но в предлагаемых технологиях кучного и подземного выщелачивания возможно извлечение попутных полезных компонентов (молибдена, рения, никеля, кобальта и др.) [40]. При рассмотрении в широком смысле кобальтоносности образований формации урановых руд появляется интерес и к металлоносности (в т.ч. и кобальта) более распространенной формации черных сланцев [41].

Марганцевые минералы (асболан, псиломелан, пиролюзит и др.) являются естественными адсорбентами кобальта из растворов инфильтрации как в гипергенных, так и в гипогенных процессах. В типичных морских седиментационно-диагенетических и диагенетических месторождениях марганца всегда присутствует кобальт (от тысячных долей до 0,01 %) [9]. Появляется необходимость выделения отдельной кобальтсодержащей марганцеворудной формации рудных объектов, формирующихся в седиментационных бассейнах близ объемных источников выноса кобальта, например, из денудируемых массивов серпентинизированных гипербазитов и формируемых по последним корам выветривания.

По материалам учета марганцевых месторождений на территории Российской Федерации в 14 учтенных объектах имеют место повышенные концентрации кобальта в марганцевых рудах (до 1 %). Отработанное к настоящему времени Мазульское месторождение в Красноярском крае разведывалось в 1930-х годах именно как кобальт-марганцевое. Часть проявлений кобальтсодержащих марганцевых руд находится в пределах кобальторудных провинций (Уральской [42], Салаирской [43], Шорско-Хакасской [44] и Восточно-Саянской [45]), что укладывается в рамки их генезиса как сорбции инфильтруемого кобальта, высвобождаемого из серпентинитов офиолитовых комплексов в этих провинциях. Но имеются также проявления кобальтсодержащих марганцевых руд вне известных кобальторудных провинций: Мазульское {84} (среднее содержание 0,023 % Co) в Красноярском крае [46], а также Южно-Хинганское и Биджанское {86} (0,05 % Co) в Еврейской автономной области [47]. Эти геологические объекты свидетельствуют о возможном наличии масштабных источников подвижного в гипергенной среде кобальта и, соответственно, вероятных новых кобальторудных провинций.

Собственно кобальтоносность марганцеворудных образований системно не исследовалась, его ресурсы по марганцевым месторождениям в России не оценивались, несмотря на то что марганцевые минералы склонны к сорбированию инфильтруемого кобальта. Опробование марганцевых руд на кобальт при геологоразведочных работах носило случайный характер точечных проб и ввиду фиксации преимущественно низких его концентраций не вызывало интереса. Соответственно, нет данных по распределению кобальта по объему рудных тел марганцевых месторождений и возможных зон его обогащения.

Техногенная формация представляет собой результат антропогенного воздействия на недра, в результате которого формируются новые месторождения техногенного сырья (отвалы вскрышных пород и некондиционных руд, хранилища хвостов и промежуточных продуктов обогатительных производств, отвалы шлаков и огарков металлургического передела руд, минерализованные рудничные воды) [48]. В российских запасах кобальта на техногенную формацию приходится 0,8 % его баланса (12,2 тыс. т Co)10. На территории Российской Федерации известны три техногенных месторождения с учтенными запасами кобальта. Это хвостохранилище Норильской обогатительной фабрики {№ 89} (запасы 11,1 тыс. т, 0,09 % Co) и пруд-охладитель никелевого завода Озеро Барьерное (0,023 % Co) в г. Норильске, а также отвалы некондиционных руд Аллареченского месторождения {№ 88} (0,015 % Co) в Мурманской области [49]. Для отвальных продуктов медно-никелевых руд отмечается более высокое соотношение Co : Ni по сравнению с исходными рудами, что свидетельствует об относительном обогащении кобальта.

В отвалах обогащения хову-аксинских мышьяково-кобальт-никелевых руд комбината «Тувакобальт» только в трех из пяти карт намыва подсчитаны ресурсы кобальта в количестве 1,8 тыс. т при среднем содержании 0,112 %. В рамках природоохранной задачи обезвреживания мышьяка лежалых отходов возможно извлечение из этих отвальных продуктов кобальта и никеля [50].

В отвальном хозяйстве обогатительной фабрики Гайского ГОКа, перерабатывающей колчеданные медно-цинковые руды, отдельно складированы пиритные концентраты хвостов, в которых содержится до 0,05 % кобальта. Подобные склады имеются и на других обогатительных фабриках, перерабатывающих уральские медно-колчеданные руды, а также на предприятиях, ранее производивших серную кислоту из колчеданов и накапливающих пиритные огарки в отвалах [51]. Ресурсы этих отвальных хозяйств на кобальт не оценивались.

В целом ресурсы техногенных месторождений являются недооцененными ввиду ограниченности специализированных геологоразведочных работ на объектах отвальных хозяйств добывающих предприятий, разрабатывающих месторождения медно-никелевой и медно-колчеданной формаций.

Формация кобальтоносных марганцевых корок. Решением Международного органа по морскому дну ООН за Российской Федерацией закреплен Российский разведочный район кобальтоносных марганцевых корок (РРР-КМК), расположенный в западном звене Магеллановых гор в Тихом океане. В пределах Российского разведочного района силами ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» ведутся работы по оценке ресурсов кобальта, никеля и марганца в соответствии с Правилами поиска и разведки кобальтоносных железомарганцевых корок в районе МОМД ООН [52]. Кобальтоносные марганцевые корки представляют собой наслоения гидроокислов железа и марганца на выступах пород подводных поднятий (гойтов) на глубинах от 800 до 3000 м. Толщина корок до 25 см, продуктивность 60–80 кг/м2, концентрация Co в корках – 0,5–0,7 % (средние содержания по оцениваемым блокам 0,50–0,61 %), Ni – 0,4–0,5 % и Mn – 19–23 % [53]. Предполагается гидрогенный и биохимический генезис кобальтоносных железомарганцевых корок с сорбцией кобальта, никеля и марганца из морской воды бактериальными матами [54]. Прогнозные ресурсы кобальта в кобальтоносных марганцевых корках в Российском разведочном районе на гойтах Альба, Коцебу, Говорова и Вулканолог оцениваются в 110 тыс. т Co [53, 55]. В целом месторождения формации кобальтоносных марганцевых корок являются весьма перспективными объектами для добычи и извлечения кобальта, но имеет место медленное развитие предлагаемых технологий добычи на больших глубинах [56]. К формации кобальтоносных марганцевых корок примыкает формация железо-марганцевых конкреций океанических впадин, но ввиду больших глубин их размещения и статуса кобальта уже как попутного компонента (содержание Co 0,22–0,29 %) интерес к ней менее значителен, чем для месторождений КМК [53], хотя его ресурсы в ЖМК российского района рудного поля Кларион-Клиппертон в Тихом океане составляют в 985 тыс. т.

Факты наличия значимых объектов формации кобальтоносных марганцевых корок в Мировом океане позволяет предположить возможность их наличия в геологических объектах на наземной территории Российской Федерации. Требуется определиться с геологическими комплексами с возможным наличием образований кобальтоносных марганцевых корок, соответствующим современным обстановкам осаждения кобальта из морской воды, и сформировать критерии их изучения (ревизия геологической информации, поиск и оценка объектов КМК). Тем более что аналоги континентальных кобальтоносных марганцевых корок имеются – проявления на Павловской площади {№ 87} в Приморском крае [57].

4 Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

5 Там же.

6 Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/; Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2022 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, Государственное задание от 14.01.2022 №049-00018-22-01. 2022. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90

7 Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

8 Там же.

9 Там же.

10 Там же.

Кобальторудные провинции

Кобальторудные провинции ввиду преобладания объектов медно-никелевой формации и части объектов медно-колчеданной формации повторяют частично или полностью контуры меднорудных провинций (Северо-Кавказской, Воронежскаой, Карельской, Кольской, Уральской, Восточно-Саянской, Норильской, Северо-Байкальской, Джугджурской, Корякской и Камчатской) [16]. Выделены провинции с преобладанием объектов силикатно-кобальт-никелевой (Салаирская), скарновой железорудной (Шорско-Хакасская), мышьяково-кобальтовой (Алтае-Западно-Саянская, Яно-Адычанская, Сеймчанская) и урано-фосфатной (Ергенинская, Прибалтийская) формаций.

В Северо-Кавказской провинции известны многочисленные месторождения медно-колчеданной формации, на некоторых из них учтены запасы попутного кобальта – резервное месторождение Кизил-Дере {№ 42} с запасами кобальта 17,7 тыс. т со средним содержанием в рудах 0,03 % Co [24] и подготавливаемое к эксплуатации Худесское месторождение {№ 41} (запасы + ресурсы Co 21,2 тыс. т, 0,02 % Co). Всего по Северо-Кавказской провинции учтено 24,2 тыс. т балансовых запасов кобальта (1,5 % от российских запасов), см. рис. 8, или 31,6 % от запасов медно-колчеданной формации (см. рис. 5, в). Зафиксировано также множество медно-колчеданных рудопроявлений, на некоторых из них зафиксирована кобальтовая минерализация (кобольтсодержащий пирит, кобальтин) [58, 59].

Рис. 8. Объемы учтенных запасов кобальта в Российской Федерации по провинциям по состоянию на 2021 г.

Источники: Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/; Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы регионов Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2022 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, Государственное задание от 14.01.2022 №049-00018-22-01. 2022. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/?v=msb2021#91474d2e700eb6c90

В Ергенинской (Калмыкской) провинции находятся месторождения и проявления формации кобальтсодержащих органо-фосфатных урановых руд [35, 40], в т.ч. Богородское {№ 78} (запасы + ресурсы Co 20,8 тыс. т, 0,04 % Co) и Шаргадыкское {№ 79} (12,6 тыс. т, 0,01 % Co) месторождения. Рудные образования представляют собой скопления ураноносных фоссилизированных обломков костей рыб и чешуи, сцементированных глинистым материалом с примесью пирита и мельниковита. Кобальт концентрируется в диагенетических пирите и мельниковите. Предлагается карьерная разработка урановых месторождений Ергининского района с последующим выщелачиванием полезных компонентов в кучах по сернокислотной и азотной схемам [40]. Доля балансовых запасов кобальта Ергенинской провинции (4 тыс. т) в российских запасах кобальта составляет 0,26 %.

В Воронежской провинции известны месторождения и проявления формации кобальтсодержащих медно-никелевых руд [60, 61], в т.ч. Еланское месторождение {№ 1} с учтёнными запасами попутного кобальта 15,3 тыс. т при среднем содержании 0,036 % Co, а также Елкинское месторождение (запасы Co 5 тыс. т, 0,03 % Co). Кобальт концентрируется в пентландите, кобальтине и герсдорфите. Доля запасов кобальта Воронежской провинции (20,7 тыс. т) в российском балансе формации медно-никелевых руд – 2,12 %.

В Прибалтийской провинции находятся месторождения и проявления формации кобальтсодержащих органо-фосфатных урановых руд [35, 36], которые разрабатывались в 1950-е годы с извлечением урана [62]. Здесь известны месторождения урана с учтенными запасами попутного никеля, ванадия, молибдена и рения – Куммоловское, Котловское, Кайболовское, Красносельское и Раноловское. Ресурсы кобальта в этих ураноносных отложениях не оценивались, но по данным соотношений никеля и кобальта должны составлять по известным месторождениям суммарно до 4 тыс. т при среднем содержании до 0,013 % Co [36, 37]. Извлечение кобальта (совместно с другими попутными полезными компонентами) возможно по предлагаемым технологиям кучного и подземного выщелачивания прибалтийских урановоносных диктионемовых сланцев [40]. Балансовых запасов кобальта по Прибалтийской провинции нет.

Карельская провинция находится в юго-восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. Здесь по результатам геологоразведочных работ известно 16 месторождений и проявлений с попутным кобальтом, в т.ч. медно-никелевой формации (13 объектов), а также формации малосульфидных платинометалльных руд (2 объекта) и золотосеребряной фации мышьяково-кобальтовой формации (1 объект). Наибольший интерес представляют месторождения медно-никелевой формации Семчозерское {№ 3} (ресурсы Co 80 тыс. т при среднем содержании 0,02 %), Педрореченское {№ 2} (ресурсы Co 50 тыс. т, 0,06 % Co) [63] и Волошовское {№ 4} (ресурсы 14 тыс. т, 0,02 % Co) с проявлениями медно-никелевых руд с попутным кобальтом [64]. Объекты малосульфидной платинометалльной формации – это проявления Викша (участки Викшеозерское, Кенти, Шарги) {№ 21} (ресурсы 4,5 тыс. т, 0,01 % Co) [65] и Шалозерское (Кукручей) {№ 20} (ресурсы 0,15 тыс. т, Co 0,17 %) [63]. Обнаружено также проявление золотосеребряной фации мышьяково-кобальтовой формации с кобальтином и глаукодотом – Орехозеро {№ 75} (ресурсы Co 2,5 тыс. т, 0,07 % Co) [66]. По Кольской провинции учтено 10 тыс. т балансовых запасов кобальта, или 0,64 % от российского баланса.

Кольская провинция расположена на севере Фенноскандинавского щита, где в пределах рифтогенного Печенга-Имандра-Варзугского зеленокаменного пояса известно множество палеопротерозойских расслоенных интрузий, включающих месторождения и проявления формаций сульфидных медно-никелевых руд и малосульфидных платинометалльных руд с попутной кобальт-медно-никелевой минерализацией [67, 68], а также проявления кобальтоносной ванадийсодержащей титаномагнетитовой магматической формации [31]. Учтенных балансовых запасов кобальта по Кольской провинции 116,1 тыс. т, или 7,4 % от российского баланса (см. рис. 8).

В пределах Кольской провинции известно 30 месторождений и проявлений медно-никелевой формации, на которых учтены запасы и ресурсы попутного кобальта, в т.ч. разрабатываемые Ждановское месторождение {№ 3} (запасы + ресурсы Co 68 тыс. т при среднем содержании 0,024 %), Сопчуайвенч {№ 5} (23,7 тыс. т, 0,01 % Co), Нюд-Морошковое {№ 7} (21,3 тыс. т, 0,02 % Co), Поаз {№ 6} (21,2 тыс. т, 0,01 % Co), Ниттис-Кумужья-Травяная {№ 8} (16,9 тыс. т, 0,19 % Co), Тундровое {№ 4} (16,7 тыс. т, 0,023 % Co), а также еще 9 кобальт-медно-никелевых объектов с суммой запасов и ресурсов кобальта свыше 1 тыс. т. Всего в Кольской провинции учтено 116 тыс. т балансовых запасов кобальта в медно-никелевых месторождениях, что составляет 11,9 % от запасов кобальта в медно-никелевых рудах (см. рис. 5, а). Попутный кобальт известен на месторождении платинометалльной формации Киевей {№ 22} и в платинометалльных проявлениях Мончетундровское {№ 23}, Чуарвы Восточное и Северный Каменник. Ресурсы кобальта на собственно платинометалльных объектах, как правило, небольшие (менее 1 тыс. т).

В пределах Восточно-Кейвского пояса Балтийской титаномагнетитовой провинции в результате геологоразведочных работ зафиксирована кобальтоносность месторождения ванадийсодержащей титаномагнетитовой магматической формации Магазин-Мусюр {№ 60} (ресурсы 51,5 тыс. т, 0,02 % Co) в раннепротерозойской Магазин-Мусюрской габброанортозитовой интрузии.

Уральская провинция находится в пределах Уральской складчатой системы. Здесь известны месторождения и рудопроявления силикатной кобальт-никелевой, а также медно-колчеданной, железорудной скарновой и платинометалльно-медно-никелевой формаций с попутной кобальтовой минерализацией [26, 67, 70, 71]. На территории Уральской провинции сосредоточено 385,7 тыс. т балансовых запасов кобальта (24,7 % от российских), но разработка силикатных кобальт-никелевых руд к настоящему времени прекращена (с 2013 г.), а при добыче кобальтсодержащих медно-колчеданных и железорудных месторождений кобальт не извлекается.

Гипергенные месторождения оксидно-силикатной кобальт-никелевой формации в Уральской провинции представлены остаточными и инфильтрационными продуктами мезозойского экзогенного выветривания серпентинизированных ультраосновных и основных пород в Орско-Халиловском (Южный Урал), Уфалейском и Режском (Средний Урал) рудных кобальт-никелевых районах [21, 23]. По формационным признакам исходным субстратом для формирования гипергенных месторождений являются кобальто- и никеленосные гипербазиты, на 89,7 % площади их выходов в пределах Уральской провинции занимают породы дунит-гарцбургитовой формации, 8,7 % – дунит-клинопироксенитовой, 1,6 % – пироксенит-перидотитовой и щелочной оливин-базальтовой [13].

В пределах Уральской провинции известно 45 силикатных кобальт-никелевых месторождений и проявлений, в т.ч. месторождения Буруктальское {№ 33} (запасы Co 136,7 тыс. т при среднем содержании 0,058 %) [72], Серовское {№ 37} (запасы Co 133,8 тыс. т, 0,026 % Co), Сахаринское {№ 35} (запасы + ресурсы Co 11,7 тыс. т, 0,06 % Co), Новокиевское {№ 34} (ресурсы Co 15,5 тыс. т, 0,08 % Co), Елизаветинское {№ 36} (ресурсы Co 14,1 тыс. т, 0,07 % Co) и 20 кобальт-медно-никелевых объектов с суммами запасов и ресурсов кобальта 1–10 тыс. т. Кобальт концентрируется в асболане, псиломелане, кобальт-никелевых оксигидратах, нонтроните, гидрогетите. Из перспективных объектов следует отметить площадь Яреней {№ 38} (ресурсы Co 125 тыс. т, 0,11 % Co) на Полярном Урале, пространственно приуроченную к марганцевой сиаллитно-железистой коре выветривания по девонским песчано-сланцевым породам. Рудная минерализация представлена здесь тонкокристаллическими, зернистыми или натечными агрегатами кобальт-никелевого асболана.

Учтенные запасы кобальта в силикатно-кобальт-никелевых месторождениях Уральской провинции составляют 308,6 тыс. т Co, или 99,1 % российских запасов этой формации (см. рис. 5, б). Силами ПАО «Комбинат «Южуралникель» до 2013 г. на месторождениях Уральской провинции производилась добыча силикатных кобальт-никелевых руд с их переработкой на Орском, Уфалейском и Режском никелевых заводах преимущественно на ферроникель. Значительное количество мелких и средних кобальт-никелевых месторождений выработано полностью или частично. Ввиду того что кобальт является вредной примесью при производстве ферроникеля, имела место селективная выработка богатых никелевых руд с оставлением целиков валунчатых асболановых руд, бедных по никелю, но богатых по кобальту.

Кобальт в медно-колчеданной формации в Уральской провинции присутствует в так называемых «кипрском» и «уральском» типах серно-медно-колчеданных месторождений, являющихся производными субмаринных осадочно-вулканогенных базальтоидных формаций ранних стадий эвгеосинклинального развития Южного и Среднего Урала [69]. В Уральской провинции известны 21 месторождение и проявление кобальтоносных медно-колчеданных руд, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 9, а свыше 10 тыс. т – одно – Гайское {№ 43} месторождение (ресурсы 17 тыс. т Co при среднем содержании 0,02 %) [73].

В балансе запасов кобальта на Уральскую провинцию приходится 50,8 тыс. т Co, или 66,3 % российских запасов медно-колчеданной формации (см. рис. 5, в). Кобальтоносные серно-медно-колчеданные месторождения кипрского типа, как правило, небольшие по запасам и большей частью выработаны, как, например, Дергамышское {№ 44} [74], Ивановское [25] и Ишкинское [75] на Южном Урале, Пышминско-Ключевское {№ 45} [76] на Среднем Урале. Кобальт на месторождениях кипрского типа находится преимущественно в минеральной форме кобальтина, причем отмечаются иногда его мономинеральные скопления в телах сульфидных руд. Средние содержания кобальта по месторождениям кипрского типа составляют от 0,05 % (Дергамышское) до 0,12 % (Южный Юлук). При разработке некоторых месторождений кипрского типа кобальт извлекался из колчеданных руд (Дергамышское – 1,3 тыс. т; Никитовское – 0,1 тыс. т). Кобальтоносные медно-цинко-колчеданные месторождения уральского типа имеют значительные запасы цинка и меди, а на некоторых из них учитывается попутный кобальт: Саумское {№ 46} (запасы 37 тыс. т, 0,058 % Co), Гайское (запасы + ресурсы 17 тыс. т, 0,02 % Co), Ивановское, Осеннее (запасы 4,4 тыс. т, 0,062 % Co), Шемурское (запасы 4,3 тыс. т, 0,06 % Co), Ново-Шемурское (запасы 4,3 тыс. т, 0,07 % Co), Сибайское (запасы 2,4 тыс. т, 0,026 Co) и др. Кобальт на месторождениях уральского типа концентрируется преимущественно в минеральной форме кобальтоносного пирита, реже кобальтоносного пирротина. В то же время медно-цинковые руды бедны кобальтом в отличие от собственно кобальтоносных колчеданных руд, и при их переделе кобальт не накапливается в получаемых конечных металлах и промпродуктах. В результате кобальтоносные колчеданные руды либо остаются в недрах (не представляя интереса как сырье меди и цинка), либо попадают в отвальные продукты обогащения.

Месторождения кобальтоносной железорудной скарновой формации в Уральской провинции представлены силур-девонскими контактово-метасоматическими образованиями, на которые наложена более поздняя сульфидная медная и кобальтовая минерализация [12]. В пределах Уральской провинции известно 8 месторождений и проявлений формации кобальтоносных железорудных скарнов, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 6 объектов. Из них 5 месторождений на Среднем Урале: Теченское {№ 50} (ресурсы Co 13,6 тыс. т, 0,028 % Co), Северо-Гороблагодатское (запасы Co 8,7 тыс. т, 0,01 % Co), Песчанское {№ 51} (запасы Co 6,9 тыс. т, 0,02 % Co), Лебяжинское (запасы Co 6 тыс. т, 0,02 % Co), Высокогорское (запасы Co 3,4 тыс. т, 0,03 % Co) [12] и одно – на Полярном Урале: Новогоднее (ресурсы Co 2,7 тыс. т, 0,015 % Co) [77]. Кобальт концентрируется преимущественно в кобальтсодержащем пирите, а также в кобальтине (месторождения Песчаное, Лебяжинское, Высокогорское) и пирротине (Новогоднее). В балансе запасов кобальта на Уральскую провинцию приходится 28,1 тыс. т Co, или 19,9 % российских запасов кобальтоносной железорудной формации, см. рис. 5, г.

В пределах Уральской провинции находится также разрабатываемое месторождение ванадиевоносной титаномагнетитовой формации с попутной кобальтовой минерализацией – Волковское медно-титаномагнетитовое {№ 61} (ресурсы Co 5 тыс. т, 0,004 % Co) [32], представленное силур-девонскими контактово-метасоматическими образованиями, на которые наложена более поздняя сульфидная медная и кобальтовая минерализация. Кобальт из медных концентратов Волковского месторождения не выделяется по экономическим соображениям.

Салаирская провинция расположена на северо-западном фланге Алтае-Саянской орогенической системы. Здесь в результате поисковых и геологоразведочных работ известны месторождения и рудопроявления силикатной кобальт-никелевой, а также марганцевой и медно-никелевой формаций с попутной кобальтовой минерализацией [13]. В пределах Салаирской провинции обнаружено 17 месторождений и проявлений с кобальтовой минерализацией, в т.ч. 15 – силикатной кобальт-никелевой формации, 1 – медно-никелевой формации и 1 – кобальтоносной марганцеворудной формации. На семи месторождениях сумма запасов и ресурсов кобальта свыше 1 тыс. т со средним содержанием до 0,11 % Co.

Гипергенные месторождения оксидно-силикатной кобальт-никелевой формации в Салаирской провинции представлены линейными и площадными корами экзогенного мезозойского выветривания серпентинизированных кембрийских ультраосновных интрузий Салаирского офиолитового пояса [9]. Здесь выявлено 15 месторождений и проявлений, в т.ч. 7 объектов с суммой запасов и ресурсов кобальта свыше 1 тыс. т: Белининское {№ 39} (запасы Co 2,8 тыс. т, 0,04 % Co), Александровское {№ 40} (запасы Co 1,1 тыс. т, 0,11 % Co), Уксунайское (ресурсы Co 6 тыс. т, 0,04 % Co), Старый Тягун (ресурсы Co 6 тыс. т, 0,05 % Co), Тягунское (ресурсы Co 5 тыс. т, 0,06 % Co), Колпачек (ресурсы Co 4 тыс. т, 0,01 % Co) и Яминское (ресурсы Co 1 тыс. т, 0,07 % Co). Кобальт в большинстве объектов входит в состав никеленосного нонтронита, но имеются интересные объекты с концентрацией кобальта в гетите и псиломелане (месторождение Александровское), а также проявления с кобальтоносным асболаном – проявления Новофирсовское (до 1,31 % Co) и Каинча (до 10 % Co). Гипергенные месторождения силикатно-кобальт-никелевой формации в Салаирской провинции ранее не представляли интереса ввиду малых размеров объектов, но с развитием технологий подземного выщелачивания никеля и кобальта на Белининском месторождении изучались возможности сернокислотного выщелачивания кобальт-никелевых руд [78].

Из других кобальтоносных объектов в Салаирской провинции выявлены проявление Седова Заимка медно-никелевой формации (0,016 % Co, 0,3 % Cu и 0,48 % Ni) с наложенной c кобальтин-герсдорфитовой минерализацией [79] и проявление Матюжиха марганцеворудной формации (до 1 % Co) в остаточной коре выветривания силурийского возраста [43].

Шорско-Хакасская провинция находится в южной части орогенической постройки Кузнецкого Алатау на площади Мрасско-Батеневской антиклинорной структурно-формационной зоны с повышенной мощностью рифей-кембрий-ордовикских отложений, насыщенных вулканическими породами базальто-андезито-трахито-липаритовой группы, и сформированной в завершающий раннепалеозойский диоритовым и плагиогранитным магматизмом салаирского или раннекаледонского цикла тектогенеза [80]. Здесь известны месторождения и проявления железорудной скарновой формации, а также мышьяково-кобальтовой и марганцеворудной формаций. Всего по Шорско-Хакасской провинции учтено 115,9 тыс. т балансовых запасов кобальта, что составляет 7,4 % от российского баланса, см. рис. 8.

Месторождения железорудной скарновой формации представляют собой кембрийские контактово-метасоматические образования с наложенной кобальтовой минерализацией. В пределах Шорско-Хакасской провинции известно 7 месторождений и проявлений формации кобальтоносных железорудных скарнов, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 5, а свыше 10 тыс. т – 4 объекта. Это Таштагольское {№ 53} (запасы Co 65,4 тыс. т, 0,02 % Co), Волковское {№ 56} (ресурсы Co 42 тыс. т, 0,02 % Co), Анзасское {№ 54} (запасы Co 29,9 тыс. т, 0,02 % Co) и Абаканское {№ 55} (запасы Co 26,9 тыс. т, 0,18 % Co) месторождения. Кобальт находится в преимущественно кобальтоносном пирите, иногда в виде минеральной формы кобальтина, причем последний на Абаканском месторождении формирует локальные обогащенные им участки железных руд. На Таштагольском месторождении имеется также присутствие кобальтсодержащих блеклых руд, а на Волковском месторождении – кобальтоносного магнетита. В связи с разработкой Шорско-Хакасских месторождений с добычей преимущественно богатых железных руд без обогащения кобальт из них не извлекается. В балансе запасов кобальта Шорско-Хакасской провинции по кобальтоносным железорудным месторождениям находится 77,6 % запасов (111 тыс. т Co) от российских запасов кобальта железорудной скарновой формации, см. рис. 5, г.

В пределах Шорско-Хакасской провинции при геологоразведочных работах выявлены проявления гидротермальной мышьяково-кобальтовой формации: Базасское {№ 63} (ресурсы Co 7 тыс. т, 0,25 % Co, минерализация теннантита и аннабергита), Бутрахтинское {№ 64} (запасы Co 1,2 тыс. т, 0,16 % Co, минерализация теннантита и кобальтина) и Хараджульское {№ 74} (запасы Co 3,7 тыс. т, 0,08 % Co, минерализация кобальтина и кобальтсодержащий пирит). Запасы кобальта мышьяково-кобальтовой формации по Шорско-Хакасской провинции составляют 4,9 тыс. т, или 10,2 % от российских запасов кобальта этой формации, см. рис. 5, д.

На месторождении марганцеворудной формации Селезеньское {№ 78}, расположенном близ Таштагольского железорудного месторождения, зафиксировано наличие кобальта до 0,016 % [81].

Территория Алтае-Западно-Саянской провинции – наиболее насыщенная месторождениями и проявлениями гидротермального кобальтового оруденения. Здесь производились специализированные поиски месторождений именно мышьяково-кобальтовой формации [82]. В этом регионе встречаются практически все фации мышьяково-кобальтовой формации:

- собственно мышьяково-кобальтовые проявления – Юстыдское [83], Оленджуларское [82], Загадка (Карагемское) [84], Тоштуозекское (0,15 % Co), Светлый (1,45 % Co) [82], Уландрык [85], Центральный Акчат (0,15 % Co), Шемуш-Даг (0,19 % Co), Бай-Тайга, Сагсайское, Кок-Узек [82], Талайлык, Шемушдаг, Аксумон, Акоюк, Оюкхемское [10];

- никель-кобальтовые – Ховуаксинское месторождение {№ 67} (запасы Co 19,8 тыс. т, 2,26 % Co) [86], проявления Атбаши {№ 65} (ресурсы Co 9,4 тыс. т, 0,22 % Co), Куруозек {№ 66} (ресурсы Co 7,3 тыс. т, 0,18 % Co) [82], Владимировское (0,5 % Co) [87], Коккая (0,7 % Co), Асхатин-Гол, Хурен-Тайга, Кызыл-Оюк [82], Акол, Узунхем, Узюк, Сарыташ [10];

- висмут-кобальтовые – Кара-Кульское месторождение {№ 69} (запасы Co 25,7 тыс. т, 0,33 % Co) [88], проявления Янтау {№ 68} (ресурсы Co 1,6 тыс. т, 0,03 % Co), Перевальное {№ 70} (ресурсы Co 6,1 тыс. т, 0,08 % Co); Узунойское, Могенбуренское, Каат-Тайга, [82], Чергакское [89], Бутрахтинское, Джулукуль [82], Кызылшин [10].

Мышьяково-кобальтовые месторождения представлены зонами или жилами с сульфидно-арсенидной и сульфоарсенидной минерализацией в виде кобальтина, глаукодота, Co-Ni-арсенопирита, кобальтсодержащих пирита и пирротина, а также других сульфидов, арсенидов и сульфоарсенидов кобальта [86, 88]. Кобальтовые руды содержат также минералы никеля, меди, золота, висмута, вольфрама, урана.

По возрасту кобальтовое оруденение осуществлялось в трех возрастных эпохах, отвечающих возрастным рубежам масштабного развития ультрамафитового и базитового магматизма [90, 91]:

- девонско-раннекаменноугольный (D–C1) – Юстыдское, Сагсайское, Ховуаксинское, Владимировское, Бутрахтинское;

- пермо-триасовый (P2–T) – Чергакское, Асхатин-Гол, Хурен-Тайга, Узунойское, Могенбуренское;

- позднеюрский-раннемеловой (J3–К1) – Кок-Узек, Кызыл-Оюк, Хурен-Тайга, Каат-Тайга, Сергеевское, Джулукуль.

Очевидно, что минеральные фации кобальтовых образований формируют парагенезисы на основе окружающего субстрата пород (источников рудного вещества и энергии метасоматоза) и не имеют возрастной привязки, наблюдаясь во все эпохи.

На территории Алтае-Западно-Саянской провинции известно 27 месторождений и проявлений мышьяково-кобальтовой формации, на которых учтены запасы или ресурсы кобальта, в т.ч. свыше 1 тыс. т – 7, а свыше 10 тыс. т – 3 объекта, при среднем содержании кобальта по отдельным месторождениям до 2,26 %. В Алтае-Западно-Саянской провинции находится 82 % балансовых российских запасов кобальта мышьяково-кобальтовой формации (39,2 тыс. т Co)11 (см. рис. 5, д), или 2,5 % от запасов кобальта Российской Федерации. Алтае-Западно-Саянская провинция остается наиболее перспективной на обнаружение новых объектов мышьяково-кобальтовой формации.

Восточно-Саянская провинция находится в пределах сочленения северо-восточной части Алтае-Саянской орогенной зоны и юго-западной части Сибирской платформы. Здесь известны месторождения и проявления медно-никелевой (3 объекта), колчеданной (1 объект), железорудной скарновой (1 объект) и марганцеворудной (3 объекта) формаций. В Восточно-Саянской провинции учтено 96 тыс. т балансовых запасов кобальта, или 6,1 % баланса России, см. рис. 8.

Месторождения медно-никелевой формации представляют собой серпентинизированные ультрабазиты габбро-перидотит-дунитовой магматической формации, несущие вкрапленную кобальт-платиноид-но-медно-никелевую минерализацию. Кингашское {№ 17} (запасы 46,0 тыс. т Co, 0,02 % Co) [92] и Верхнекингашское {№ 18} (запасы 44,1 тыс. т Co, 0,0017 % Co) [93] месторождения подготавливаются к эксплуатации на предмет добычи Ni, Cu, Pt, Pd и Co. Ведутся геологоразведочные работы на кобальт-медно-никелевое оруденение на площади Токты-Ой {№ 19} (ресурсы 30 тыс. т Co, 0,02 % Co). На Восточно-Саянскую провинцию приходится 9,1 % балансовых запасов кобальта медно-никелевой формации России (90,5 тыс. т), см. рис. 5, а.

Интересен геологический объект, относимый к колчеданной формации – Савинское месторождения кобальта {№ 48} (запасы 1,9 тыс. т Co, 0,0017 % Co), где на основную залежь Савинского месторождения магнезитов наложена минерализация кобальтоносного пирита [94].

В Ирбинской группе кембрийских месторождений железорудной скарновой формации на Изыгском месторождении {№ 57} зафиксирована минерализация кобальтоносного пирита (запасы 3,9 тыс. т Co, 0,011 % Co).

В Присаянской впадине в марганцеворудных горизонтах верхнерифейской Тагульской свиты (Изанско-Большеерминская марганцевоносная зона) отмечаются повышенные содержания кобальта – на месторождении марганцеворудной формации Каменское {№ 85} (0,01 % Co) и проявлениях Рудное (0,014 % Co) и участок Западный (0,01 % Co) [95]. Наличие кобальта отмечается также на Николаевском месторождении этой марганцевоносной зоны (0,02–0,15 %) [45].

Норильская провинция находится на северо-западе Сибирской платформы на ее сопряжении с Енисей-Хатангским прогибом. Здесь находятся уникальные по запасам и качеству месторождения медно-никелевой формации, в составе руд которых учтен и извлекается при добыче попутный кобальт. Здесь разрабатываются Октябрьское-Cu-Ni {№ 11} (запасы 376,6 тыс. т Co, среднее содержание 0,034 % Co), Талнахское {№ 12} (запасы 230,5 тыс. т Co, 0,026 % Co) и Норильск-1 {№ 13} (запасы 80,3 тыс. т Co, 0,016 % Co) месторождения, подготавливаются к эксплуатации Масловское {№ 14} (запасы 26,3 тыс. т Co, 0,013 % Co) и Черногорское {№ 15} (запасы 20,9 тыс. т Co, 0,026 % Co) [96]. Кобальт учтен также в ресурсах месторождений Вологочанское {№ 12} (ресурсы 31,8 тыс. т Co, 0,019 % Co), Южно-Норильская ветвь (ресурсы 23,5 тыс. т Co, 0,01 % Co), Норильск-2 (ресурсы 3,9 тыс. т Co, 0,03 % Co), Горозубовское (ресурсы 6,2 тыс. т Co, 0,15 % Co) и на разведуемой площади в бассейне р. Чибичете (ресурсы 2,6 тыс. т Co, 0,01 % Co). В Норильской провинции учтено 734,3 тыс. т балансовых запасов кобальта, или 47 % баланса России (см. рис. 8) и 723,2 тыс. т балансовых запасов кобальта медно-никелевой формации, или 74 % от запасов этой формации в России (см. рис. 5, а).

Северо-Байкальская провинция находится в юго-восточной части складчатого обрамления Сибирской платформы, где в дунит-троктолит-габбровых интрузивах отмечается платино-медно-никелевое оруденение [97]. По проявлениям и месторождениям медно-никелевой формации этой провинции с 1980-х годов производились авторские оценки их значимости – месторождение Чайское {№ 20} (ресурсы 27 тыс. т Co, 0,02 % Co) [98], Йоко-Довыренский массив (ресурсы 9,5 тыс. т Co, до 0,14 % Co), Авкитский массив (до 0,032 % Co), Маринкин массив (до 0,089 % Co) [99].

Джугджурская провинция находится на восточном фланге Джугджуро-Станового подвижного пояса протерозойской и мезозойской активизаций, в пределах которого находятся месторождения и проявления медно-никелевой формации с попутной кобальтовой минерализацией [99]. Наиболее подготовлено к эксплуатации месторождение Кун-Манье {№ 21} (запасы 25,1 тыс. т Co, 0,015 % Co) [100], медно-никелевая минерализация известна на Няндоминской перспективной площади в восточной части провинции [101]. На Джугджурскую провинцию приходится 2,6 % балансовых запасов кобальта медно-никелевой формации России (25,1 тыс. т). В Норильской провинции учтено 25,1 тыс. т балансовых запасов кобальта (1,5 % баланса России), см. рис. 8, или 2,5 % от российских запасов медно-никелевой формации (см. рис. 5, а).

Яно-Адычанская провинция находится в Кулар-Нерском поясе Верхояно-Колымской складчатой системы, сформированном в юрское-меловое время, внедрением коллизионных гранитоидов колымской серии в триасовые терригенные отложения с образованием золото-кварцевых, золото-сурьмяных и олово-вольфрамовых рудных объектов [102]. Олово-вольфрамовые рудные системы региона характеризуются присутствием раннемеловой арсенопирит-пиритовой и антимонитовой минерализации [102].

Олово-вольфрамовое месторождение Алыс-Хая {№ 77} (запасы 1,4 тыс. т, 0,08 % Co) относится к олово-вольфрамовой фации мышьяково-кобальтовой формации [102]. Кобальтовое оруденение представлено кобальтин-, а также кобальтсодержащими арсенопиритом и блеклыми рудами. К этой же фации относятся месторождение Илин-Тас (запасы 0,4 тыс. т, 0,015 % Co), проявления Бургачан и Эргеляхское.

Офиолитовые комплексы в Яно-Одычанской провинции отсутствуют, и есть предположение, что источником сидерофилов в рудных образованиях (Co, Ni, Cr) являются невскрытые глубинные источники [8].

Сеймчанская провинция находится в пределах Сугойского прогиба Верхояно-Колымской складчатой системы, сложенной палеозойскими терригенно-карбонатными отложениями, прорванными меловыми щелочными гранитами, с которыми связаны золоторудные месторождения золото-редкометалльной формации [103]. Гранитоиды характеризуются повышенными содержаниями Ni, Cu, As, Pb, Sr, Ag, Nb и Y, а золоторудные образования – высокими содержаниями летучих компонентов (As, Bi, Se, Te) [103, 104]. В Сеймчанской провинции сформировались и кобальтовые месторождения мышьяково-кобальтовой и колчеданной формаций.

Верхне-Сеймчанское месторождение висмут-кобальтовой фации мышьяково-кобальтовой формации {№ 73} (запасы 0,7 тыс. т, 0,11 % Co) в 1950-е годы разрабатывалось и на нем (включая соседнее месторождение Ветровое) добыто 0,8 тыс. т Co. Кобальт находится в минеральной форме кобальтина, герсдорфита и глаукодота. В Верхне-Сеймчанском рудном узле находятся также месторождения и проявления висмут-кобальтовой фации Ветвистое, Волочек, Ветровое [104], Лево-Сеймканское, Обход [105], Солнечное, Высокий, Хетагчан и Халали [103].

К золотосеребряной фации мышьяково-кобальтовой формации относится Подгорное проявление {№ 76} (запасы + ресурсы 1,2 тыс. т, 2,6 % Co) с кобальтовой минерализацией в виде кобальтоносного арсенопирита. К этой же фации можно отнести и Наталкинское золоторудное месторождение, на котором также отмечена минерализация кобальтоносного арсенопирита [106].

К олово-вольфрамовой фации мышьяково-кобальтовой формации относится Порожистое проявление олова с минерализацией кобальтоносного арсенопирита.

На медном месторождении медно-колчеданной формации Дегдэнрэкэн (Пиритовый) {№ 49} (ресурсы 80 тыс. т, 0,01 % Co) отмечается минерализация кобальтина.

Как и для Яно-Адычанской провинции, в Сеймчанской провинции отмечается отсутствие офиолитовых комплексов (традиционных источников кобальта для кобальторудных формаций).

Корякская провинция находится на севере Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса, где в альпинотипных мафитультрамафитовых комплексах известны проявления малосульфидной платиноидно-медно-никелевой формации [18, 19]. Выявленные объекты Майницкой {№ 30} и Валагинско-Карагинской {№ 31} [19] перспективных площадей, проявления Усть-Белое, Чирина, Красная Гора и Снежное {№ 32} малосульфидной формации МПГ совместно с медно-никелевой минерализацией включают и примесь кобальта [28]. Территория Корякской провинции в геологическом плане мало изучена и обнаружения новых месторождений платиноидно-медно-никелевой формации здесь весьма вероятны, в т.ч. и с кобальтовой составляющей.

Камчатская провинция располагается в южной части Корякско-Камчатского мезозойско-кайнозойского вулканического пояса, где в пределах позднемеловой-палеоценовой Квинум-Кувалорогской рудной зоны были выявлены месторождения медно-никелевой формации, связанные с роговообманковыми перидотитами и габброидами, в т.ч. разрабатываемое в настоящее время месторождение Шануч {№ 24} (запасы 1,9 тыс. т, среднее содержание 0,145 % Co) [107], медно-никелевые руды которого экспортируются. В пределах этой рудной зоны известны также месторождения кобальтоносной медно-никелевой формации Дукукское {№ 23} (ресурсы 15 тыс. т, 0,03 % Co), Квинум I (ресурсы 5 тыс. т, 0,11 % Co), Квинум II (ресурсы 2 тыс. т, 0,05 % Co) и Кувалорог (0,01 % Co).

Всего по Камчатской провинции учтено 1,9 тыс. т запасов кобальта (0,1 % баланса России), или 0,2 % балансовых запасов медно-никелевой формации (см. рис. 5, а).

11 Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году. МПР РФ; 2022. 626 с. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

Обсуждение проблем сырьевой базы кобальта России

Сложности планирования и управления объемами добычи кобальта. Большая часть запасов кобальта Российской Федерации приходится на месторождения рудных формаций, где кобальт является лишь попутным компонентом. Планирование и управление объемами добычи на таких месторождениях осуществляется по условиям максимального извлечения главных компонентов руд, а получение попутных товарных продуктов является вторичной задачей. Таким образом, для комплексных месторождений с попутным кобальтом практически невозможно оперировать планированием его объемов добычи по изменениям рыночной потребности в кобальтовых продуктах.

В проектах разработки новых месторождений медно-никелевой формации планируется попутная добыча кобальта: Черногорское (0,73 тыс.т/год), Норильск I, южная часть (0,7), Масловское (0,7), Кингашское и Верхнекингашское (4,0), Кун-Манье (1,8), Еланское и Елкинское (0,9)12. Проекты будут осуществляться не одновременно, к тому же часть новых объемов добычи медно-никелевых руд будет перерабатываться на металлургических заводах ПАО «Норильский никель» без изменения объемов переработки руд, так что суммарный выпуск дополнительного кобальта будет значительно меньший. В проекте разработки силикатно-кобальто-никелевого месторождения Бурукталинское также планируется попутное извлечение кобальта – до 0,13 тыс.т/год13. В целом выход кобальтовой продукции с месторождений медно-никелевой формации остается зависимым от объемов добычи главных компонентов руд (меди и никеля) и планировать ее выпуск возможно только по факту ожидаемого выхода товарной продукции, а не по востребованности на рынке потребления.

Реальное планирование дополнительных объемов добычи кобальта возможно только для месторождений рудных формаций, где кобальт является главным компонентом руд. Это месторождения мышьяково-кобальтовой формации и формации кобальтоносных марганцевых корок. Для мышьяково-кобальтовой формации следует отметить, что запасы подготовленных и законсервированных месторождений этой формации не очень большие (47,8 тыс. т Co), а возможности открытий новых месторождений весьма проблемны ввиду отсутствия системного прогноза ресурсов кобальта. Тем не менее возможна подготовка и реализация проектов разработки Кара-Кульского месторождения в Республике Алтай и возобновление разработки Ховуаксинского месторождения в Республике Тыва, а также переработки хвостов и отвалов ГОКа «Тувакобальт» месторождения Хову-Аксы. В отношении месторождений формации кобальтоносных марганцевых корок на Магеллановых горах в Тихом океане следует отметить, что они находятся на стадии геологического изучения, и планировать их быстрое вовлечение в эксплуатацию преждевременно. Кроме того, для этого типа месторождений технологии добычи и обогащения еще только разрабатываются, а также определенную проблему составляют природные (экстремальные погодные условия) [108, 109] и геополитические [110] риски осуществления этих работ.

Таким образом, по месторождениям медно-никелевой и силикатно-кобальт-никелевой формации возможен слабоуправляемый прирост добычи кобальта до 8 тыс.т/год, а также управляемый прирост по месторождениям мышьяково-кобальтовой формации – до 4 тыс.т/год.

Слабая база прогнозных ресурсов. Как отмечалось выше, для кобальта системного учета прогнозных ресурсов в целом по России не велось. Даже по медно-никелевой формации оценки прогнозных ресурсов по флангам и на глубину производись лишь для отдельных крупных объектов.

Специализированные поиски на кобальтовую минерализацию велись в 1960–1970-е годы только в пределах Алтае-Саянской складчатой области, но и на этой территории оценка прогнозных ресурсов производилась произвольно в авторских вариантах и не по всем выявленным объектам. Тем не менее именно при этих поисках выявлены многочисленные месторождения и проявления мышьяково-кобальтовой формации, а также оценены запасы и ресурсы попутного кобальта на объектах скарновой железорудной формации. Для мышьяково-кобальтового оруденения выделено множество парагенезисов минеральных ассоциаций (фаций) [9, 10], что, в частности, свидетельствует о вовлечении кобальта в формирование многих рудных гидротермальных формаций (золота, серебра, меди, никеля, висмута, сурьмы, олова, вольфрама и др.), а также в объекты нерудных формаций – флюоритовых [111] и магнезитовых [94] месторождений с попутным кобальтом. Имеет смысл произвести системную ревизию имеющихся геологических материалов по известным проявлениям кобальтовой минерализации с оценкой прогнозных ресурсов по единой методике по всей России.