Перейти к:

Геологические и изотопные оценки условий образования медных руд в районе Та Фой, провинция Лао Кай, северо-западный Вьетнам

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-03-386

Аннотация

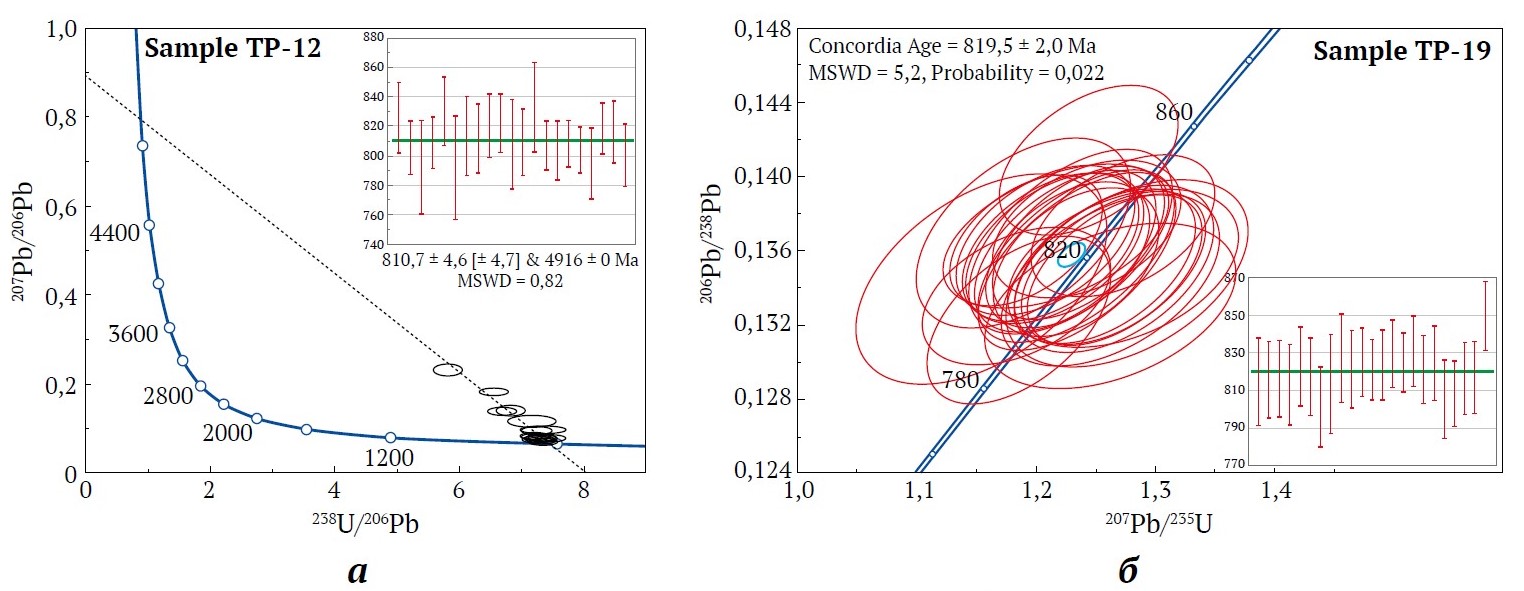

Месторождение меди Та Фой (Ta Phoi), расположенное в северо-восточной части зоны Фан Си Пан на северо-западе Вьетнама, является важным объектом проявления неопротерозойской медной минерализации. Его отличительные геологические характеристики оправдывают его изучение, особенно в сопоставлении с близлежащим месторождением типа Fe-оксидных Au-Cu гидротермальных месторождений (IOCG) Синь Куен (Sin Quyen). Цель данного исследования – выяснить генезис, условия рудообразования и эволюцию флюидов месторождения Та Фой с помощью комплексного подхода, сочетающего анализ геологических, петрографических, геохимических и изотопных данных. В частности, в исследовании используются U-Pb датирование сфена, изотопный анализ серы и микротермометрия флюидных включений для определения возраста, происхождения и физико-химических условий формирования минерализации. Определение возраста сфена U-Pb методом дало согласующиеся возрасты 810,7 ± 4,6 млн лет и 819,5 ± 2,0 млн лет, что указывает на неопротерозойский возраст минерализации, совпадающий с возрастом региональных гранодиоритовых и диоритовых интрузий. Изотопный анализ серы (δ³⁴S = +2,2 до +3,1‰) указывает на магматическое происхождение рудообразующих флюидов. Данные по флюидным включениям показали, что температура флюидов колебалась от 163,1 до 410 °C, соленость флюидов составляла 2,1–16,25 вес. % в эквиваленте NaCl, а пластовое давление – 44–100 МПа на глубине 3,4–6,5 км. Эти результаты подтвердили, что месторождение Та Фой образовалось в результате воздействия магматогенных гидротермальных флюидов средней и высокой температуры в субдукционных условиях континентальной дуги; оно может представлять собой порфировую скарновую или эндоскарновую систему, которая сформировалась в результате миграции магматических флюидов вдоль литологических контактов и разломов. Эти результаты дают новое представление о металлогенической обстановке формирования месторождения Та Фой и подчеркивают потенциал дальнейшей разведки на медь в северо-западной части Вьетнама.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хунг Х.Т., Дак Н.С. Геологические и изотопные оценки условий образования медных руд в районе Та Фой, провинция Лао Кай, северо-западный Вьетнам. Горные науки и технологии. 2025;10(3):262-279. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-03-386

For citation:

Hung K.T., Ngo D.X. Geological and isotopic constraints on the copper ore formation in Ta Phoi area, Lao Cai province, Northwestern Vietnam. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):262-279. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-03-386

Геологические и изотопные оценки условий образования медных руд в районе Та Фой, провинция Лао Кай, северо-западный Вьетнам

Введение

Процесс формирования минерализации обычно происходит в широком пространственном диапазоне и тесно связан с деформациями, метаморфизмом, разломами и магматическими интрузиями на определенных тектонических стадиях. Эти процессы способствуют образованию значительных месторождений полезных ископаемых, содержащих медь (Cu), золото (Au), свинец (Pb), цинк (Zn) и редкоземельные элементы (REE), а также другие сопутствующие твердые полезные ископаемые (ТПИ) [1–3].

Провинция Лао Кай, расположенная в зоне Фан Си Пан на северо-западе Вьетнама, обладает значительным потенциалом минеральных ресурсов, особенно в отношении медно-золотой минерализации, которая была оценена как высокоперспективная [4]. В связи с этим в 2015 г. правительство Вьетнама одобрило создание Лао Кайской медной металлургической промышленной зоны с мощностью переработки более 10 000 т катодной меди в год. Геологическое картирование и разведка полезных ископаемых, проведенные вдоль северо-восточной окраины зоны Фан Си Пан, позволили выявить несколько крупных месторождений медных руд, в том числе месторождения Синь Куен, Та Фой и Ви Кем, а также ценные рудопроявления медной минерализации, такие как Нам Чак, Чин Туонг, Лунг Тханг и Лунг По [5–9]. Однако эти исследования остаются фрагментарными, не включают углубленного анализа и применения современных методов исследования минерализации. В последние годы некоторые исследования минерализации были сосредоточены на месторождениях меди в провинции Лао Кай, в первую очередь на месторождении Синь Куен [10–12]. Эти исследования открыли новые перспективы в отношении природы и возраста образования медных месторождений в северо-восточной части зоны Фан Си Пан, в частности на месторождении Синь Куен, выявив наличие золота и редкоземельных элементов (РЗЭ) наряду с медью в качестве основных экономически значимых полезных ископаемых [13]. Это поднимает вопрос о том, существуют ли вдоль металлогенического пояса Лунг По – Та Фои месторождения, аналогичные месторождению Синь Куен, имеющие экономическое значение. Запасы меди месторождения Та Фой в пределах этого пояса оцениваются как значительные [14, 15], однако его потенциал в отношении запасов сопутствующих золота и редкоземельных элементов остается неопределенным. Кроме того, требуется выяснить генетические механизмы образования руд на месторождениях Та Фой и Синь Куен – есть ли между ними сходство в процессах формирования минерализации и времени ее образования? Для ответа на эти вопросы необходимо провести комплексные исследования состава, условий образования, пространственного распределения и генезиса минерализации. Такие исследования обеспечат научную основу для разработки более точных стратегий разведки полезных ископаемых и оценки ресурсов в данном регионе.

Целью данного исследования является выяснение геологических факторов, влиявших на образование медных руд на участке Та Фой, и изотопных маркеров процессов формирования минерализации путем комплексного анализа полевых наблюдений, петрографических и геохимических данных.

Для достижения этой цели в рамках исследования усилия были сосредоточены на решении следующих ключевых задач:

- характеристика геологического строения и литологических единиц, которые вмещают медную минерализацию;

- анализ петрографических особенностей и минеральных ассоциаций для интерпретации общей картины гидротермально-метасоматических изменений и парагенетических последовательностей;

- интеграция геохронологии сфена U-Pb для определения временных рамок формирования минерализации;

- применение изотопного анализа серы для определения источника рудообразующих материалов;

- проведение исследований газово-жидких включений для определения температуры, минерализации (солености) флюидов, давления и глубины образования руд.

Результаты этого исследования позволят лучше понять процессы металлогении в регионе и предоставят ценную информацию для будущей разведки полезных ископаемых в северо-западной части Вьетнама.

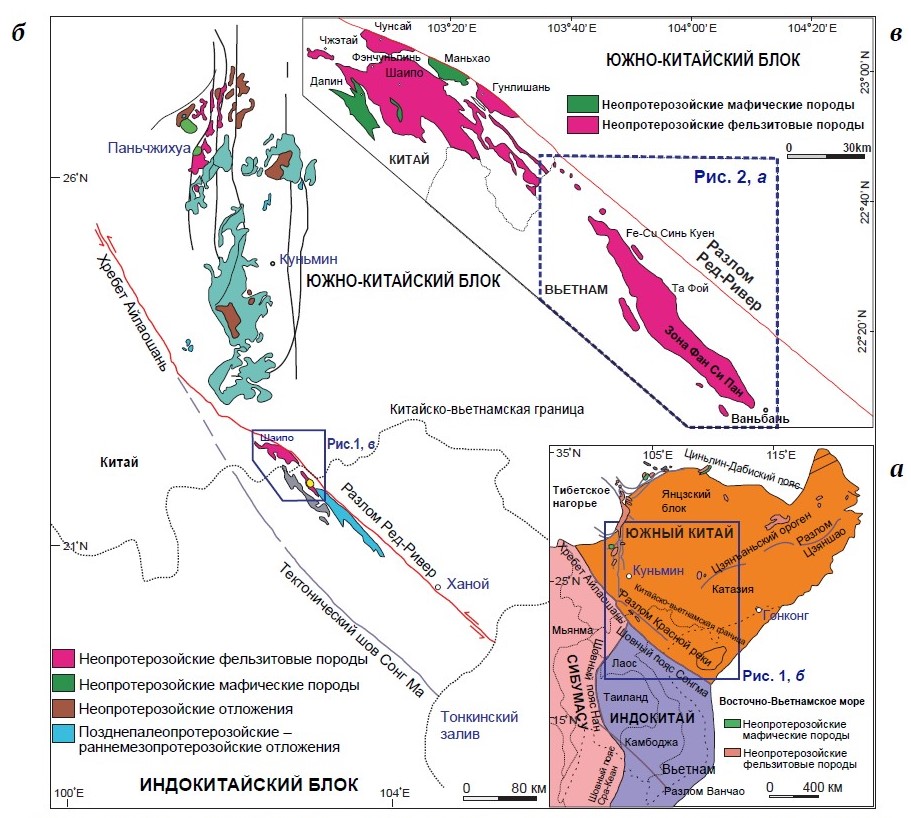

1. Геологическое строение

Северо-западный Вьетнам относится к Южно-Китайскому и Индокитайскому блокам (рис. 1, а, b). Эти блоки являются неотъемлемыми компонентами палеогеографической реконструкции суперконтинента Родиния [16–19]. Несколько месторождений меди, в том числе Fe-оксидные Au-Cu гидротермальные месторождения (IOCG) Синь Куен, а также месторождения меди Суой Тау и Та Фой располагаются в северо-западной части Вьетнама (рис. 1, c).

Рис. 1. Упрощенная тектоническая карта северо-западной части Вьетнама и прилегающих районов

([20–23] и ссылки в них)

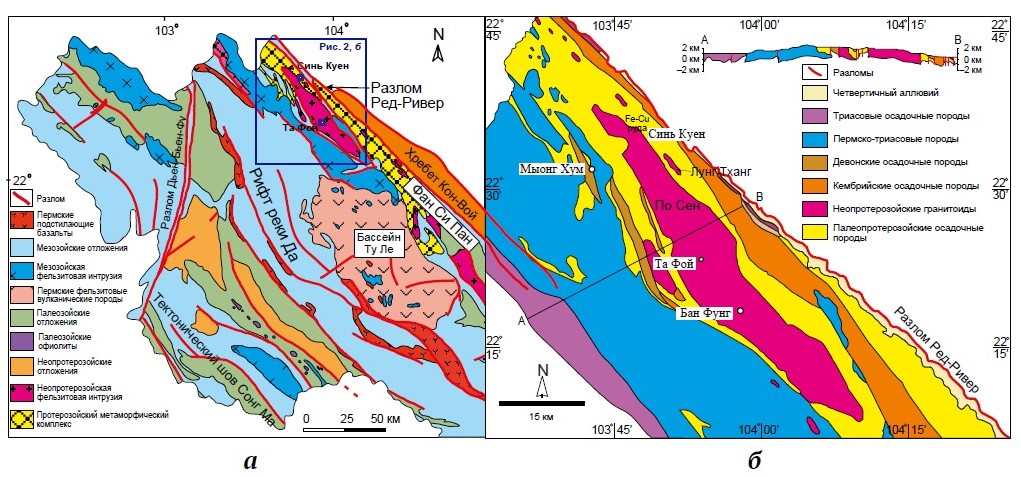

Месторождение меди Та Фой расположено в северо-западной части Вьетнама, ограниченной разломом Сонг Чай на севере и поясом Сонг Ма на юге [4]. Этот регион состоит из трех основных тектонических единиц: зоны Фан Си Пан, рифта Сонг Да и бассейна Ту Ле (рис. 2, а). Сонг Да – это вытянутая рифтовая структура, простирающаяся с северо-запада на юго-восток, характеризующаяся присутствием вулканогенно-осадочных отложений девонского и среднетриасового возрастов. Заметной особенностью этого разлома является присутствие хорошо развитых пермско-триасовых щелочных базальтов (~260 млн лет), которые в основном залегают вдоль реки Да [24]. Эти базальты наряду с кремнистыми вулканическими породами залегают на раннепермских известняках и впоследствии несогласно перекрыты триасовыми известняками и сланцами, содержащими угольные месторождения [25, 26]. Некоторые исследования предполагают, что вулканическая серия Сун Да связана с плюмом Эмэйшань [27–29]. Бассейн Ту Ле в основном содержит риолиты, трахириолиты и трахидациты. U-Pb датировка циркона указывает на то, что риолиты в этом бассейне образовались в позднепермское время (262–252 млн лет назад), одновременно с мафическими породами рифта Сонг Да [30, 31].

Рис. 2. Геологическая карта (а) северо-западной части Вьетнама и (б) зоны Фан Си Пан с указанием местоположения месторождения Та Фой (изменено по [32])

Зона Фан Си Пан служит тектоническим связующим звеном между двумя крупными блоками земной коры: Северо-Вьетнамско-Южно-Китайским и Индокитайским (рис. 2, b). Она расположена между зоной сдвига Ред Ривер и бассейном Ту Ле и сложена в основном мезоархейскими – ранне-палеопротерозойскими породами фундамента, включая биотитовые кварциты, кварц-биотит-гранатовые сланцы и амфиболиты [23, 33]. Палео-мезопротерозойские единицы в зоне представлены биотитовыми сланцами, двухслюдяными сланцами и амфиболитами [23, 33]. Докембрийский магматизм в зоне Фан Си Пан характеризуется несколькими гранитоидными и мафическими интрузивными событиями, включая: мезоархейские гранитоиды (2,9–2,8 млрд лет) [33–35], палеопротерозойские гранитоиды (1,8–2,2 млрд лет) [33, 35–37], палеопротерозойские мафические дайки (1,8–2,3 млрд лет) [33] и неопротерозойские гранитоиды (760–751 млн лет) [20,21,23,38].

Мезоархейско-палеопротерозойский кристаллический фундамент несогласно перекрыт палеозойско-мезозойскими метаосадочными и осадочными комплексами, которые включают кварц-серицит-хлоритовые сланцы, кварциты, известняки и доломиты (см. рис. 2). В дополнение к докембрийским гранитоидам в позднепермское и раннетриасовое время внедрялись массивные граниты типа А, тесно связанные с мантийным плюмом Эмэйшань [29–31, 39]. В этом регионе также были обнаружены кайнозойские плутоны [40, 41].

Неопротерозойские гранитоидные интрузии в зоне Фан Си Пан включают плутоны По Сен, Фин Нган и Лунг Тханг, а также несколько меньших по размерам тел и линз (см. рис. 2, b) [42]. Эти интрузии сопоставимы с широко распространенными неопротерозойскими гранитоидами (~860–740 млн лет) в западной и юго-западной частях Янцзыского блока (см. рис. 1) [42–47].

2. Геологическое строение месторождения Та Фой

2.1. Стратиграфия и литология

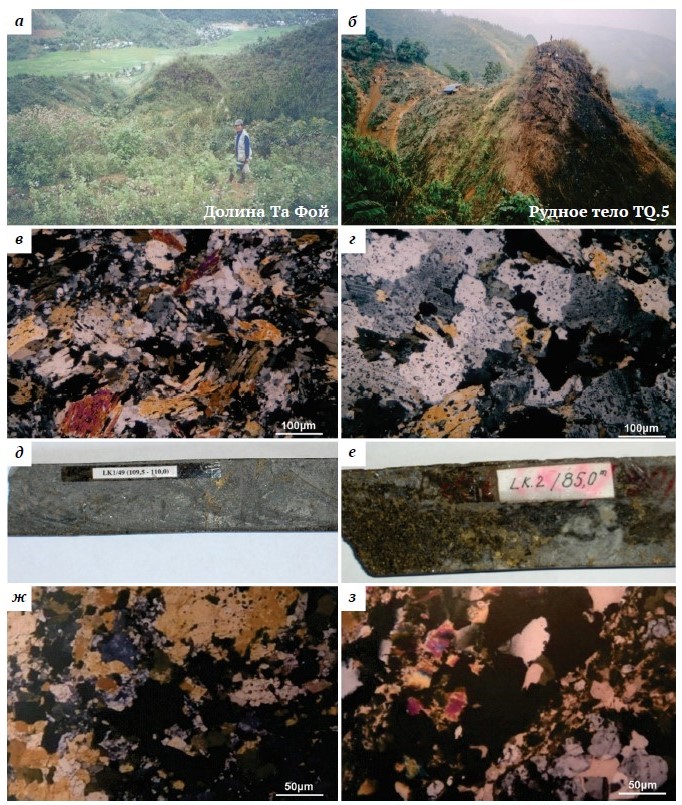

Месторождение меди Та Фой расположено в районе Та Фой провинции Лао Кай и занимает площадь около 4 км². Месторождение расположено в северо-восточной части антиклинория Хоанг Лиен Сон в пределах структурной зоны Фан Си Пан. Месторождение вмещается метаморфизованными осадочными свитами формации Синь Куен, а также небольшими недатированными интрузивными телами, расположенными вблизи крупного интрузивного массива комплекса По Сен. В основном оно вмещается метаморфическими породами второй свиты формации Синь Куен (PPsq2), которые являются ключевым геологическим фактором, тесно связанным с образованием медных руд в исследуемом районе [4, 14].

Вторая свита формации Синь Куен широко распространена в районе Та Фой и состоит из кварц-полевошпатовых биотитовых сланцев, метасоматических пород, линз амфиболитов и графитовых кварц-слюдяных сланцев. Полевошпатовый кварц-биотитовый сланец содержит мало или вообще не содержит графита, имеет коричневый цвет, сланцевую структуру и лепидобластическую текстуру. Вдоль краев рудных тел и в зонах разломов породы обычно обогащены мусковитом и серицитом (1–8%). Акцессорные минералы включают сфен, апатит, эпидот, цоизит и рудные минералы.

Метасоматические породы встречаются в виде полос в центральной части района, а амфиболиты – в виде линзовидных тел внутри метасоматических пород, характеризующихся матовым обликом, белым цветом, с прослоями зеленоватого цвета. Амфиболиты обычно встречаются вдоль висячих боков меднорудных тел. Графитовый кварц-слюдяной сланец имеет серый цвет и демонстрирует сланцеватую структуру. Медная минерализация в основном вмещается метасоматическими породами, реже полевошпатовыми кварц-биотитовыми сланцами. Вторая свита имеет мощность более 800 м (рис. 3, а–г).

Рис. 3. Геологическое строение и вещественный состав месторождения Та Фой:

а, б – общий вид месторождения в долине Та Фой и горные работы на рудном теле TQ.5 (фото из [14]);

в, г – микрофотографии пород в проходящем свете (увеличение 35×, микроскоп Nikon): в – фельзитовый сланец (полевой шпат, кварц, биотит), керн LK.2/28, глубина 89–91 м; г – темноцветная метасоматическая порода, керн LK.1/13, глубина 25–27 м (фото До Ван Ньюана из [14]); д–з – проявления рудной минерализации: д, е – вкрапленная руда в темноцветной метасоматической породе, керн LK.1-T.1, глубина 109,5–110 м; ж, з – вкрапленная руда в фельзитовом сланце, керн LK.2-T.1, глубина 85 м (фото Лай Куок Су из [14])

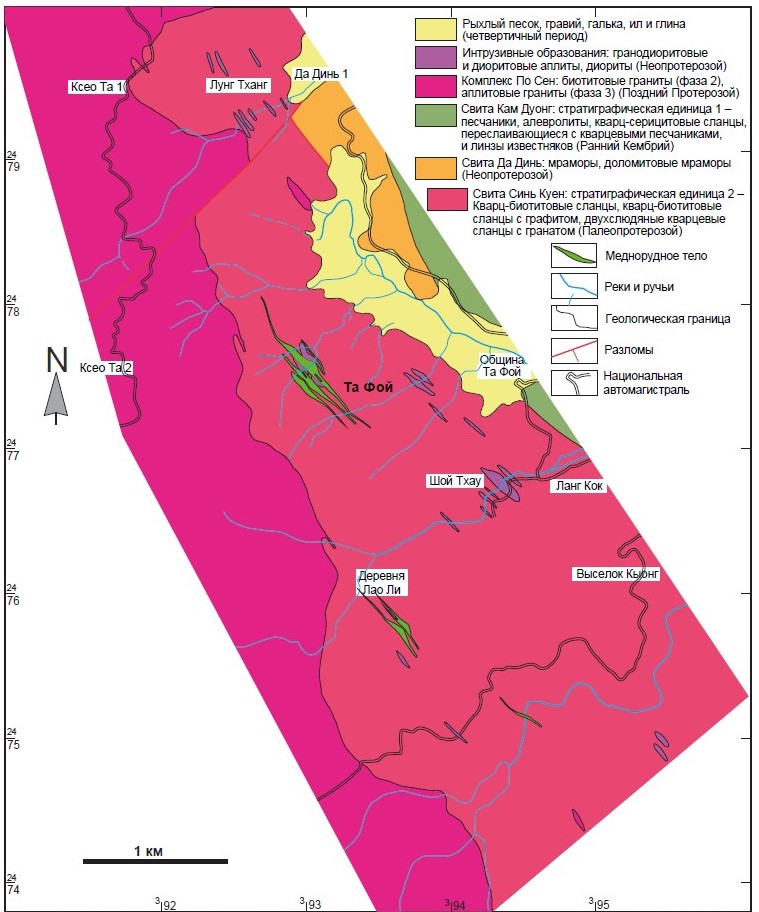

Рис. 4. Геологическая карта района Та Фой с указанием местоположения месторождения Та Фой (изменено по [14])

2.2. Магматические породы

Гранитоидные образования комплекса По Сен и гранодиоритовые, диоритовые интрузии широко распространены в районе Та Фой наряду с лампрофировыми дайками. Породы комплекса По Сен залегают вдоль западной и юго-западной окраины района, в основном представлены фазой 2 и фазой 3 внедрения. Фаза 2 состоит из биотитовых гранитов и биотит-роговообманковых гранитов, а фаза 3 включает светлого цвета дайки, представленные аплитовыми гранитами и пегматитовыми гранитами.

Методы U–Pb и 40Ar/39Ar датирования позволили прояснить термохронологическую историю комплекса По Сен. Анализ U–Pb композитных проб зерен циркона с помощью TIMS (тепловой многозональный сканер ИК-диапазона) дал средний возраст 760 ± 25 млн лет с кластеризацией на кривой согласованных значений абсолютного возраста, в то время как двенадцать анализов SHRIMP (чувствительный высокого разрешения масс-спектрометр с ионным микрозондом) на U–Pb дали согласованный возраст 751 ± 7 млн лет [38]. В сочетании с геохимическими характеристиками эти результаты указывают на то, что комплекс По Сен является позднепротерозойским магматическим комплексом.

Гранодиоритовые и диоритовые породы (а именно массивы Фин Нган, Суой Тау, Лунг Танг) обычно встречаются по краям рудных тел и содержат от 0,01 до 0,4% меди. Медная минерализация в диоритах встречается в виде редкой вкрапленности и микропрожилков вдоль трещин. Эти породы имеют серый или светло-серый цвет, массивную структуру и мелко- или среднезернистую текстуру, местами слабо деформированы. Их взаимоотношения с окружающими породами неясны (пересечения одних другими не обнаружены).

Результаты абсолютного датирования циркона с использованием U-Pb метода для гранодиоритовых и диоритовых интрузий дали возраст 776 ± 12 млн лет для массива Суой Тау [48], 824 ± 4 млн лет для массива Фин Нган [42] и 803 ± 3 млн лет для массива Лунг Тханг [47]. Эти результаты указывают на то, что образование гранодиоритовых и диоритовых интрузий произошло в неопротерозойское время. Кроме того, большинство исследований указывают на то, что эти интрузивные тела образовались в условиях субдукции при формировании континентальных дуг [42, 47, 48].

Дайки лампрофиров внедрялись в окружающие породы; они характеризуются серовато-зеленым цветом, тонкозернистой структурой, ориентированной текстурой и призматически-зернистым строением. Эти дайки, по-видимому, практически никак не связаны с медной минерализацией.

2.3. Тектоника

Рудное месторождение Та Фой расположено в северо-восточной части антиклинали По Сен, которая демонстрирует в целом моноклинальную структуру с простиранием в направлении северо-запад – юго-восток и падением в северо-восточном направлении. Данные геологоразведочных работ указывают на сильную деформацию поверхностных пород, а данные бурения показывают, что на глубине как вмещающие породы, так и рудные тела сохраняют устойчивое падение на северо-восток под углом от 60 до 75° [4].

Вдоль русла ручья Фой 1 наблюдается разлом, простирающийся в направлении северо-запад – юго-восток, называемый разломом Ланг Фой 1 (F2). Этот разлом является оперяющей структурой разлома Та Фой. Разлом Ланг Фой 1 сечет и смещает породы формации Синь Куен, а также биотитовые граниты комплекса По Сен. Кроме того, в пределах района исследования выявлен разлом Та Ксео 2 – Да Динь (F3). Этот разлом простирается вдоль долины Да Динь до Та Сео 2, его общая длина составляет примерно 2,5 км. Разлом Та Сео 2 – Да Динь смещает породы формаций и сечет разломы, простирающиеся в направлении северо-запад – юго-восток [14] (рис. 4).

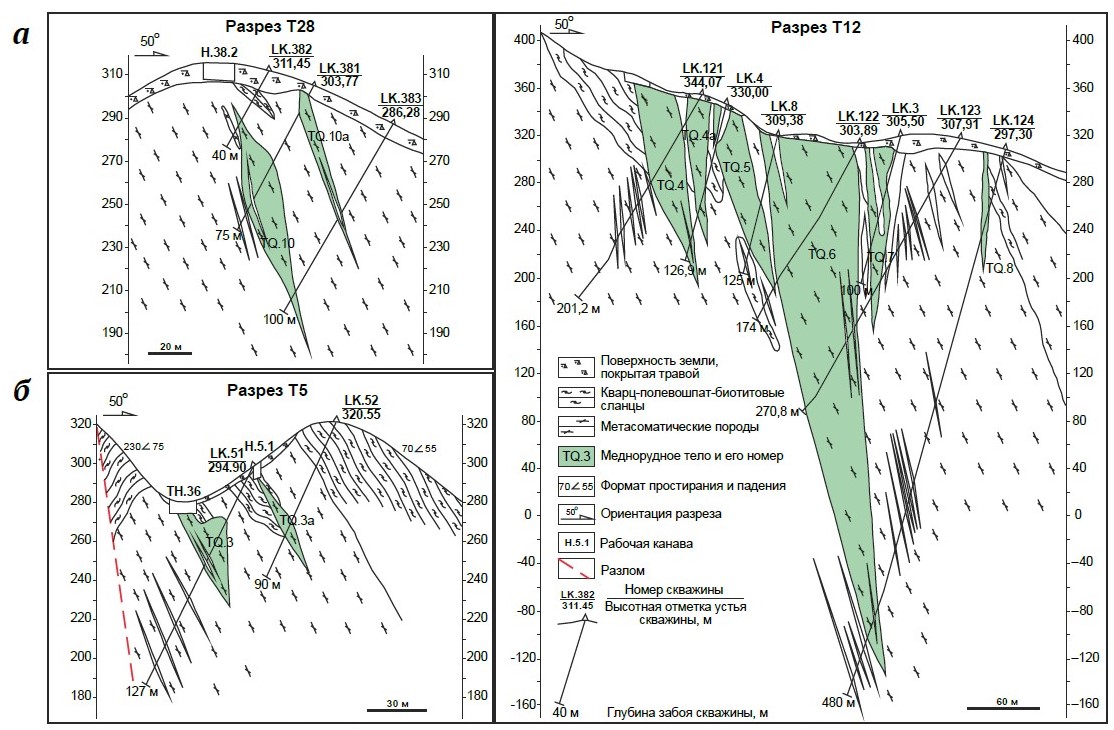

2.4. Характеристики распределения рудных тел

Медное месторождение Та Фой состоит из 15 рудных тел, включая линзовидные и жильные тела. Среди них выделены три крупных рудных тела (TQ.4, TQ.5, TQ.6), а остальные 12 представлены более мелкими жилами и линзовидными скоплениями, разбросанными по всей территории или вдоль краев более крупных рудных тел (TQ.1, TQ.2, TQ.3a, TQ.4a, TQ.7, TQ.8, TQ.9a, TQ.9b, TQ.10, TQ.10a, TQ.11, TQ.13) [14, 15]. Эти рудные тела демонстрируют падение в северо-восточном направлении под углом от 60 до 85°, имеют длину по простиранию от 300 до 1200 м, мощность от 1,5 до 94,8 м и залегают на глубине до 30–130 м. Основные рудные минералы включают халькопирит, кубанит, пирит и пирротин, которые демонстрируют неравномерную вкрапленность и встречаются в виде отдельных зерен, скоплений или небольших рудных карманов. Эти минералы также образуют жилы, заполняющие микротрещины и замещающие ранее существовавшие породообразующие минералы (рис. 4, 5, табл. 1).

Рис. 5. Геологические разрезы по линиям T5, T12, T28 с представлением рудных тел TQ.3, TQ.3a, TQ.4, TQ5, TQ.6, TQ.7, TQ.8 и TQ.10 [15]

Таблица 1

Морфологические характеристики меднорудных тел и их состав на месторождении Та Фой (по [14, 15])

Номер рудного тела | Морфология рудных тел | Длина, м | Направление падения | Угол падения | Средняя мощность, м | Среднее содержание меди, % | Минералогический состав руд |

TQ.1 | Жила | 442 | 70° | 65° | 3,69 | 0,405 | Пирит 2%, халькопирит 1%, пирротин 2%, марказит и арсенопирит в подчиненных количествах, рутил (отдельные зерна) |

TQ.2 | Жила | 300 | 65° | 70° | 2,00 | 0,447 | Пирит 3%, халькопирит в подчиненных количествах, пирротин 2%, графит 1%, ильменит в подчиненных количествах |

TQ.3a | Жила | 210 | 60° | 55° | 12,05 | 0,455 | Пирит (отдельные зерна), халькопирит в подчиненных количествах, ковеллин в подчиненных количествах, графит в подчиненных количествах, ильменит 1% |

TQ.4 | Крупная линза

| 580 | 50° | 65° | 21,04 | 0,698 | Пирит 1–2%, халькопирит 0,5–8%, пирротин 10–55%, кубанит в подчиненных количествах, графит в подчиненных количествах (до 3%), ковеллин в подчиненных количествах, молибденит в подчиненных количествах, золото 4–9 зерен |

TQ.4a | Жила | 240 | 50° | 65° | 10,37 | 0,455 | Пирит 1%, халькопирит 8%, кубанит в подчиненных количествах, ковеллин в подчиненных количествах, молибденит в подчиненных количествах. |

TQ.5 | Крупная линза

| 830 | 50° | 70° | 16,56 | 0,638 | Пирит до 5%, халькопирит до 8%, пирротин 1–12%, кубанит в подчиненных количествах до 1%, графит в подчиненных количествах, ковеллин в подчиненных количествах, гематит (отдельные зерна) |

TQ.6 | Крупная линза

| 597 | 60° | 75° | 16,39 | 0,835 | Пирит до 5%, халькопирит 1–10%, пирротин до 8%, кубанит 1–10%, ковеллин до 3%, рутил несколько зерен, лимонит до 5%, золото 1–18 зерен |

TQ.7 | Небольшая линза | 418 | 60° | 75° | 8,37 | 0,691 | Пирит до 5%, халькопирит 1–10%, пирротин до 8%, кубанит 1–10%, ковеллин до 3%, рутил несколько зерен, лимонит до 5% |

TQ.8 | Жила | 270 | 60° | 75° | 5,53 | 0,587 | Пирит в небольших количествах, халькопирит 15%, мельниковит в небольших количествах, кубанит в подчиненных количествах до 1%, ковеллин 1%, лимонит 1% |

TQ.9a | Крупная линза | 735 | 65° | 65° | 13,61 | 0,530 | Пирротин 10–18%, халькопирит от подчиненных количеств до 2%, графит от подчиненных количеств до 3%, кубанит в очень небольших количествах, сфен (несколько зерен) |

TQ.9b | Крупная линза | 640 | 60° | 60° | 9,96 | 0,516 | Пирротин в небольших количествах до 10%, халькопирит 0,5–12%, пирит 2%, арсенопирит 1%, графит в небольших количествах, кубанит очень редко, сфен (несколько зерен), ковеллин в небольших количествах и лимонит 0,5% |

TQ.10 | Небольшая линза | 340 | 50° | 70° | 11,69 | 0,568 | Пирротин от подчиненных количеств до 8%, халькопирит 1%, магнетит 3%, ильменит 1–2% |

TQ.10a | Небольшая линза | 190 | 50° | 70° | 13,79 | 0,763 | Пирротин 30%, халькопирит 4%, графит 7%, пирит 1%, сфалерит очень мало |

TQ.11 | Жила | 718 | 60° | 65° | 4,77 | 0,674 | Пирротин 2–6%, халькопирит 1%, графит 2%, сфен (несколько зерен), сфалерит очень мало |

TQ.13 | Жила | 400 | 65° | 70° | 3,09 | 0,481 | Пирит от «очень мало» до 2%, халькопирит 1–10%, графит 1–2%, марказит от «очень мало» до 3%, ковеллин в небольших количествах, рутил в небольших количествах |

2.5. Текстуры и структуры руд

2.5.1. Типы руд и их свойства

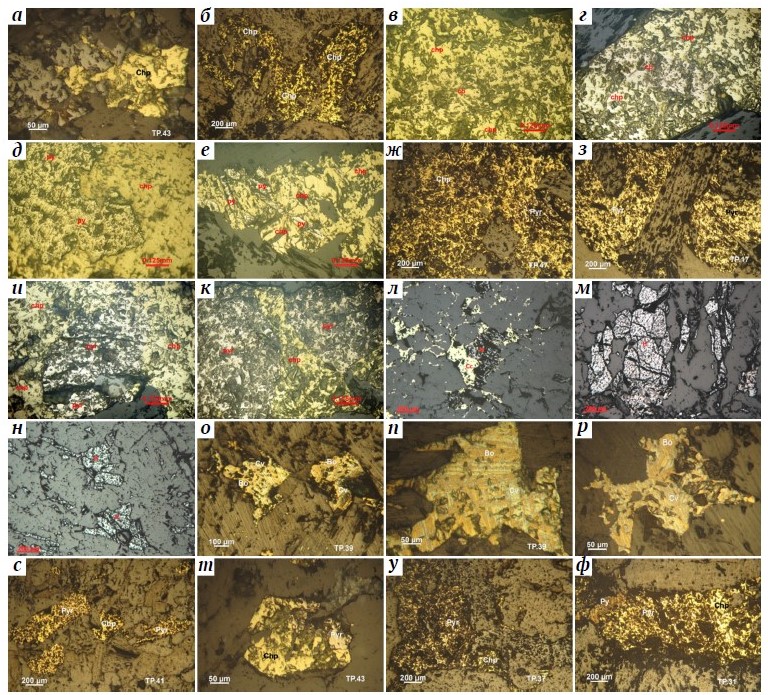

Петрографический анализ проб медной руды из района исследования и их анализ под микроскопом в отраженном свете (в аншлифах) показывают сложную ассоциацию первичных и вторичных рудных минералов. К первичным сульфидным минералам относятся халькопирит, борнит, пирит, пирротин и кубанит, а вторичные минералы, такие как ковеллин, халькозин, малахит и лимонит, представляют продукты окисления в зонах гипергенного изменения. Жильные минералы, ассоциированные с медной минерализацией, в основном представлены кварцем и карбонатами.

Рис. 6. Первичная минеральная ассоциация медных руд месторождения Та Фой:

а, б – вкрапленный халькопирит в жильной матрице; в, г – сингенетические соотношения между халькопиритом и кубанитом;

д – халькопирит, замещающий пирит; е – вкрапленные халькопирит и пирит в рудной матрице; ж, з, и, к – вкрапленные халь-

копирит и пирротин в жильной матрице; л – эвгедральные зерна халькопирита, замещающие магнетит; м, н – субгедральные

зерна гематита, образующие скопления в жильной матрице; о, п, р – борнит, замещенный ковеллином в результате процессов

выветривания в зоне гипергенеза; с, т, у, ф – эвгедральные халькопирит и пирротин, вкрапленные в жильной матрице

Первичные рудные минералы включают халькопирит, борнит, пирит, пирротин, кубанит и магнетит.

Халькопирит (CuFeS₂): наиболее распространенный медьсодержащий минерал, встречающийся в виде от ангедральных до субгедральных зерен размером от 0,1 до 2 мм, обычно от 0,1 до 1 мм. Халькопирит обычно демонстрирует вкрапленную, жильную и замещающую текстуру, образуя срастания с пиритом и пирротином (см. рис. 6, а, б). Под микроскопом халькопирит характеризуется соломенно-желтым цветом с умеренной отражательной способностью.

Борнит (Cu₅FeS₄): встречается в виде тонкозернистой вкраплённости или в виде ободков вокруг халькопирита. В некоторых пробах борнит частично замещен ковеллином, что указывает на вторичное обогащение (рис. 6, м, н). Под микроскопом он имеет отчетливый пурпурно-коричневый до красноватого оттенок.

Пирит (FeS₂): представлен эвгедральными и субгедральными зернами размером от 0,1 до 2 мм, часто образующими срастания с халькопиритом. Пирит обычно замещается халькопиритом и борнитом вдоль трещин и границ зерен (рис. 6, д, е). В отраженном свете пирит выглядит ярко-желтым с высоким коэффициентом отражения.

Пирротин (Fe₁₋ₓS): обнаружен в виде ангедральных зерен размером до 2 мм, часто в ассоциации с халькопиритом и кубанитом. Зерна пирротина проявляют слабую анизотропию и обычно замещаются сульфидами более поздней стадии (рис. 6, ж, з, и, к).

Кубанит (CuFe₂S₃): подчиненная фаза в руде, проявляющаяся в виде тонких пластинчатых срастаний в халькопирите. Под микроскопом кубанит имеет более темный желтый цвет с едва заметным розоватым оттенком (рис. 6, в, г).

Магнетит (Fe₃O₄): встречается в виде мелких разрозненных зерен в руде, часто с замещением халькопиритом (рис. 6, л).

Вторичные рудные минералы – это ковеллин, халькозин, лимонит и малахит.

Ковеллин (CuS): образуется в качестве гипергенного продукта замещения халькопирита и борнита, часто образуя темно-синие ободки вокруг первичных сульфидов (рис. 6, р).

Халькозин (Cu₂S): встречается в небольших количествах, обычно замещая халькопирит в зонах окисления. Выглядит как мелкозернистый минерал темно-серого цвета с металлическим блеском.

Лимонит (FeO(OH)·nH₂O): широко распространен в зонах окисления, псевдоморфно замещая пирит и халькопирит. Обычно ассоциирует с гетитом и гематитом.

Малахит [Cu₂(OH)₂CO₃]: встречается в виде зеленых гроздевидных корок, часто покрывающих поверхности трещин и пустот в измененных вмещающих породах.

Минералогический анализ проб руд месторождения Та Фой выявил следующие типичные текстуры и структуры руд.

Вкрапленные и кластерные структуры: это наиболее распространенная структура, наблюдаемая в рудных телах, где халькопирит, пирит, пирротин и кубанит распределены в виде мелко- и среднезернистых агрегатов в матрице вмещающих пород (рис. 6, с, т, у, ф). Распределение рудных минералов неравномерно, они образуют скопления различных размеров в измененных вмещающих породах.

Массивная структура: пирит, пирротин и халькопирит часто встречаются в виде компактных массивных агрегатов, образуя зоны с высоким содержанием сульфидов. Эти зоны часто представляют собой крупнозернистые, плотно агрегированные сульфиды, замещающие более ранние минеральные фазы (рис. 6, в, д).

Жильные и прожилковые структуры: гидротермальные процессы замещения и заполнения привели к образованию сульфидных жил и микропрожилков, состоящих в основном из халькопирита, пирротина и небольшого количества халькозина. Эти прожилки имеют различную мощность и секут вмещающие породы, часто заполняя трещины и микротрещины (рис. 6, ф).

Структуры замещения и растворения: вторичные зоны обогащения содержат ковеллин, халькозин, лимонит и гетит, замещающие и корродирующие первичные сульфиды, такие как халькопирит и пирротин. Эти минералы образуют ободки вокруг первичных сульфидов, что указывает на окисление и гипергенные процессы (рис. 6, и, м).

Эвгедральные до субгедральных текстуры: халькопирит и пирит часто имеют хорошо развитые кристаллические грани, что свидетельствует о кристаллизации в благоприятных условиях. Эта текстура чаще наблюдается в зонах первичной минерализации.

Ангедральная текстура: наиболее распространенная текстура в сульфидных рудах, где халькопирит, пирротин и кубанит демонстрируют неравномерную морфологию со срастаниями зерен в результате процессов замещения и разрастания.

Колломорфная текстура: наблюдается главным образом в присутствии вторичных минералов, таких как марказит, мельниковит и ковеллин, образующих концентрические слои вокруг ранее существовавших сульфидов. Эта текстура указывает на низкотемпературное гидротермальное осаждение.

Остаточная текстура: ранние сульфиды, такие как пирит и пирротин, частично замещаются более поздними сульфидами, такими как халькопирит и борнит, оставляя после себя изрезанные и корродированные контуры.

Брекчиевая и фрагментированная текстура: в зонах разломов и смятия сульфидные минералы являются фрагментированными и сцементированными более поздними гидротермальными минералами, что образует брекчиевидные текстуры.

2.5.2. Парагенетическая последовательность

На основании геологических условий образования руд, морфологических взаимоотношений минералов в руде и их генетико-морфологических характеристик можно выделить характерные минеральные ассоциации, а также периоды и стадии рудообразования в исследуемом районе. В табл. 2 приведена сводная информация о минеральных парагенезисах в ходе формирования месторождения.

Гидротермальный период включает три стадии рудообразования. На ранней стадии преобладает образование вкрапленного кварца и магнетита с небольшим количеством пирита. Основная сульфидная стадия характеризуется появлением сульфидных минералов, образующих минеральную ассоциацию, включающую пирит, пирротин, халькопирит и кубанит в присутствии кварца. Минерализация представлена преимущественно в виде вкрапленных зерен с незначительным развитием в прожилках. Стадия пост-рудной фазы представляет собой основную фазу образования медных руд. На этой стадии образуются кварц-халькопирит-кубанит, что сопровождается обширными гидротермальными изменениями вмещающих пород, включая эпидотизацию, актинолитизацию, тремолитизацию и хлоритизацию.

Период гипергенного обогащения состоит из одной рудообразующей стадии, характеризующейся ковеллинизацией, халькозинизацией и лимонитизацией первичных рудных минералов (см. табл. 2).

Таблица 2

Минеральные ассоциации на месторождении Та Фой, северо-западный Вьетнам

3. Методы отбора проб и анализа

3.1. Материалы исследования и петрографические наблюдения

В данном исследовании использовались пробы сульфидной медной руды и сопутствующие жильные минералы, включая сфен и кварц, отобранные как с поверхности, так и из недр месторождения Та Фой. Из выбранных проб были изготовлены аншлифы и исследованы с помощью оптического микроскопа и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) для определения минерального состава, текстурных взаимосвязей и признаков изменения сфена и сопутствующих минералов.

3.2. Аналитические методы

3.2.1. Растровая электронная микроскопия (SEM)

Исследования методом растровой электронной микроскопии проводились с использованием микроскопа FEI Quanta 200, оснащенного системой EDS, при напряжении 20 кВ и токе 20 нА. Для изучения зональности, морфологии и особенностей изменения сфена использовались изображения в обратно рассеянных электронах (BSE). Анализы были выполнены в Национальной базовой лаборатории Китайского Университета Наук о Земле (Ухань).

3.2.2. Микротермометрия флюидных (газово-жидких) включений

Шлифы кварца (толщиной ~0,20 мм) изучались с использованием камеры стадийного нагревания/замораживания Linkam THMSG 600, установленной на микроскопе Olympus BX51. Исследование газово-жидких включений было сосредоточено на первичных, псевдовторичных и вторичных включениях на основе установленных критериев классификации [49, 50]. Для оценки солености и плотности флюидов использовались температуры эвтектики и плавления; расчеты выполнялись с помощью программного обеспечения FLINCOR. Точность определения температуры составляла ±0,2 °C в диапазоне от −20 до +20 °C.

3.2.3. Изотопный анализ серы

Исследования изотопного состава серы проводились с использованием масс-спектрометра Delta V Plus в Пекинском Научно-Исследовательском Институте Геологии Урана CNNC (Национальной Ядерной Корпорации Китая). Результаты представлены в виде значений δ³⁴S относительно стандарта V-CDT с аналитической точностью выше ±0,2‰ (2σ).

3.2.4. Изотопный анализ сфена U-Pb методом

U-Pb датирование сфена было проведено в Государственной Базовой Лаборатории Геологических Процессов и Минеральных Ресурсов (GPMR) Китайского Университета Наук о Земле (Ухань) с использованием системы Agilent 7700x ICP-MS в связке с системой лазерной абляции GeoLas 2005, оснащенной DUV 193 нм ArF-эксимерным лазером. Аналитические процедуры и методы обработки данных соответствовали описанным в работе Спандлера с соавт. (Spandler et al) [51]. Для всех анализов использовался размер лазерного пятна 32 мкм, а в качестве внутреннего стандартного изотопа использовался 43Ca, ранее измеренный с помощью электронного микрозондового анализа (EPMA). В качестве внешнего стандарта для ограничения с обеих сторон использовался NIST SRM610 [51] (стандарт, утвержденный Национальным Институтом Стандартов и Технологий). Интенсивность лазерного излучения была установлена на уровне 5 Дж/см² с частотой импульсов 10 Гц; параметры были оптимизированы для повышения аналитической чувствительности при минимальном фракционировании элементов. Калибровка геохимических и изотопных данных достигалась путем проведения одного измерения стандартов MKED1 и NIST SRM610 после анализа каждых трех рядовых проб. Эталонный материал MKED1 получен из Cu-Au-RЗЭ месторождения Элайн Дороти (Elaine Dorothy), залегающего в пределах выступа Маунт-Айза, штат Квинсленд, Австралия. Графики согласованных значений абсолютного возраста и расчеты средневзвешенного возраста по соотношению 206Pb/238U были подготовлены и выполнены с помощью Isoplot/Ex_ver3 [52].

4. Результаты и обсуждение

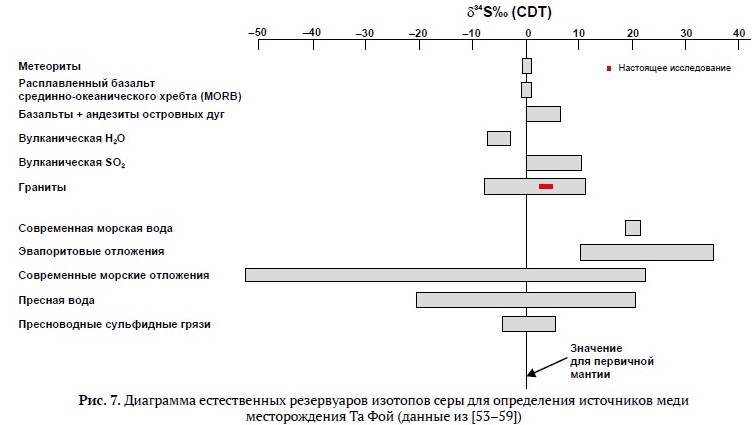

4.1. Изотопный состав серы сульфидных минералов

Результаты изотопного анализа серы в пробах сульфидов приведены в табл. 3. В данном исследовании были определены значения δ³⁴S в пяти пробах халькопирита и одной пробе пирита из месторождения Та Фой. Изотопный состав серы в этих шести пробах колеблется от +2,2 до +3,1‰ со средним значением +2,85‰.

Таблица 3

Изотопный состав серы в кристаллах халькопирита и пирита из проб руды месторождения Та Фой

№ | Проба | Место отбора | Минералы | δ34SV–CDT | 2σ |

1 | TP-01 | Поверхность, TQ.4 | Халькопирит | 2,6 | 0,2 |

2 | TP-02 | Поверхность, TQ.5 | Халькопирит | 2,4 | 0,2 |

3 | TP-03 | Поверхность, TQ.6 | Халькопирит | 2,2 | 0,2 |

4 | TP-04 | 30 м ниже поверхности, TQ.4 | Халькопирит | 2,9 | 0,2 |

5 | TP-05 | 50 м ниже поверхности, TQ.6 | Халькопирит | 3,1 | 0,2 |

6 | TP-06 | 120 м ниже поверхности, TQ.6 | Пирит | 3,9 | 0,1 |

Среднее | – | – | 2.85 | – | |

Рис. 7. Диаграмма естественных резервуаров изотопов серы для определения источников меди месторождения Та Фой (данные из [53–59])

Анализ изотопного состава серы в халькопирите и пирите из месторождения Та Фой показывает узкий диапазон, близкий к 0‰, что соответствует характеристикам серы мантийного происхождения (рис. 7). Это позволяет предположить, что источником рудообразующих материалов месторождения меди Та Фой являлся относительно однородный магматический резервуар.

4.2. Рудообразующие флюиды

Анализ 8 проб кварца, ассоциированного с медными рудами, выявил 97 флюидных (газово-жидких) включений с эллиптической, треугольной или удлиненной эллиптической морфологией. Эти включения подразделяются на два типа: газово-жидкие (тип I) и газовые включения CO₂-H₂O (тип II) (табл. 4). Из них на включения типа I (из 6 проб кварца) приходится 77 включений, а на включения типа II (из 2 проб кварца) – 20 включений. Микротермометрические измерения температур гомогенизации для включений типа I (газово-жидкие) варьируются от 163,1 до 375,6 °C со средним значением 256,4 °C. Доминирующий температурный диапазон составляет 240–300 °C. Температура замерзания колеблется от −10,5 до −1,0 °C, преимущественно между −5,0 и −3,0 °C. Для включений типа II (CO₂-H₂O) температура гомогенизации колеблется от 250 до 410 °C, в среднем составляя 350 °C. Доминирующий температурный диапазон составляет 330–360 °C. Температура замерзания колеблется от −11,8 до −3,8 °C, в основном между −6,2 и −4,8 °C. Соленость (минерализация) флюидных включений колеблется от 2,1 до 16,25 вес. %, причем большинство значений находится в диапазоне от 4,0 до 6,6 вес. %, а среднее значение составляет 6,96 вес. %. Плотность флюидов колеблется от 1,15 до 1,91 г/см³, в среднем составляя 1,35 г/см³.

Таблица 4

Сводка данных по флюидным включениям на месторождении Та Фой

Проба | Тип включения | Количество | Tm.ice, ºC (среднее значение) | Th, oC (среднее значение) | Минерализация вес. % NaCl экв. (среднее значение) | Плотность, г/см3 (среднее значение) | Давление, МПа (среднее значение) | Глубина, км (среднее значение) |

TP-I.1 | Тип I | 12 | −2,9–−2,1 (−2,53) | 290–321 (304,5) | 2,1 - 8,68 (5,19) | 1,15 - 1,54 (1,29) | 43,98 - 95,13 (66,56) | 3,46–6,23 (4,76) |

TP-I.2 | 14 | −5,2–−1,0 (−2,95) | 163,1–372 (335,0) | 3,06–14,25 (6,13) | 1,16–1,68 (1,31) | 44,53–99,85 (68,43) | 3,50–6,45 (4,86) | |

TP-I.3 | 15 | −10,5–−2,3 (−3,94) | 272–375,6 (314,24) | 2,42–14,15 (7,42) | 1,15–1,59 (1,32) | 47,36–94,52 (69,70) | 3,67–6,20 (4,93) | |

TP-I.4 | 12 | −5,0–−2,5 (−3,51) | 240–350 (308,33) | 4,63–11,55 (7,31) | 1,13–1,51 (1,33) | 46,06–93,44 (70,27) | 3,39–6,15 (4,94) | |

TP-I.5 | 15 | −5,1–−2,5 (−4,21) | 210–310 (266,67) | 6,73–15,16 (9,99) | 1,16–1,41 (1,29) | 47,65–77,01 (64,18) | 3,69–5,35 (4,65) | |

TP-I.6 | 9 | −4,2–−1,5 (−3,16) | 170–285 (230,44) | 7,02–16,05 (10,77) | 1,18–1,47 (1,31) | 49,19–87,55 (66,45) | 3,79–5,87 (4,77) | |

TP-I.7 | Тип II | 8 | −11,8–−3,8 (−5,81) | 250–410 (333,5) | 6,31–16,15 (11,62) | 1,19–1,56 (1,35) | 50,89–89,41 (69,94) | 3,89–5,96 (4,96) |

TP-I.8 | 12 | −10,5–−4,0 (−5,63) | 280–405 (340,58) | 7,73–16,25 (11,31) | 1,20–1,91 (1,53) | 48,34–91,69 (68,10) | 3,73–6,07 (4,85) |

Примечание: Соленость и плотность рассчитаны по методу, предложенному в работах [60, 61]; давление рассчитано по методу, предложенному в работе [62]; глубина оценена по методу, предложенному в работах [63, 64]; Tm.ice – конечная температура плавления льда; Th – температура гомогенизации.

Анализ флюидных включений показывает, что измеренные температуры гомогенизации колеблются от 163,1 до 410 °C с преобладающим диапазоном от 250 до 350 °C, что позволяет классифицировать рудообразующие флюиды как средне- и относительно высокотемпературные. Значения солености колеблются от 2,1 до 16,25% NaCl экв., что указывает на умеренный уровень солености. Давление рудообразования колеблется от 43,98 до 99,85 МПа, а глубина – от 3,39 до 6,45 км, что позволяет предположить, что руда образовалась на средней глубине.

4.3. Время образования медной минерализации

Представлены результаты U-Pb датирования двух проб сфена с соответствующими диаграммами (кривыми) согласованных значений абсолютного возраста, показанными на рис. 8. В пробе TP-12 25 точечных анализов, проведенных на 10 зернах сфена, дали согласующиеся U-Pb возрасты со средневзвешенным 206Pb/238U возрастом 810,7 ± 4,6 млн лет (n = 25, MSWD (среднеквадратическое отклонение) = 0,82). Аналогично для пробы TP-19, 25 точечных анализов 12 зерен сфена показали согласующиеся U-Pb возрасты, что дало средневзвешенный 206Pb/238U возраст 819,5 ± 2,0 млн лет (n = 25, MSWD = 5,2).

Рис. 8. Диаграммы (кривые) согласованных значений абсолютного возраста по данным U-Pb изотопного датирования сфена из медного месторождения Та Фой:

а – проба TP-12 (рудное тело TQ.4); б – проба TP-19 (рудное тело TQ.6)

U-Pb датирование сфена из медного месторождения Та Фой указывает на то, что его минерализация образовалась между 810 и 820 млн лет назад (см. рис. 8). Этот возраст сопоставим с возрастом внедрения гранодиоритовых и диоритовых массивов, таких как массивы Фин Нган, Суой Тау и Лунг Тханг, который составляет 860–740 млн лет [11, 47, 65]. Пространственная близость этих интрузий к месторождению Та Фой указывает на генетическую связь между медной минерализацией и магматической активностью.

4.4. Происхождение минерализации и условия образования

Месторождение Та Фой рассматривается как средне-высокотемпературное гидротермально-метасоматическое месторождение с магматическим источником рудообразующих материалов. Медные руды концентрируются вдоль контакта между формацией Синь Куен и интрузиями роговообманковых диоритов. Оруденение в основном сосредоточено в измененных породах (в меньшей степени – в кварц-полевой шпат-биотитовых сланцах) и сопровождается характерной минеральной ассоциацией тремолит-актинолита, альбита и эпидота.

Кроме того, пространственная близость неопротерозойских гранодиоритовых и диоритовых массивов Фин Нган, Суой Тау и Лунг Тханг к месторождению Та Фой указывает на потенциальную генетическую связь между ними. Это означает, что на формирование месторождения Та Фой, возможно, повлияли тектонические процессы, связанные с этими магматическими интрузиями. В частности, массивы Фин Нган, Суой Тау и Лунг Тханг, которые образовались в условиях субдукции при формировании континентальных дуг [11, 42, 47], могли сыграть решающую роль в процессах формирования минерализации.

4.5. Сопоставление с хорошо изученными медно-порфировыми месторождениями

Изотопный состав серы (+2,2 до +3,1‰, в среднем +2,85‰), установленный на медном месторождении Та Фой, находится в типичном диапазоне для серы мантийного происхождения, который обычно обнаруживается в медно-порфировых системах по всему миру [66, 67]. Например, изотопный состав серы в диапазоне от 0 до +5‰ был установлен в сульфидных минералах месторождений порфировых руд меди и молибдена в Андах (например, Чукикамата, Эль-Теньенте) [68], где магматические источники являются основным источником поступления серы. Эта согласованность позволяет предполагать, что источником минерализованного материала месторождения Та Фой, как и в классических порфировых системах, также был относительно однородный магматический резервуар.

По данным изучения флюидных включений, температуры гомогенизации (163–410 °C, их преобладающий диапазон 250–350 °C) и соленость (2,1–16,25 вес. % в эквиваленте NaCl, в среднем ~7 вес. %), наблюдаемые на месторождении Та Фой, сопоставимы с данными, полученными в медно-порфировых системах по всему миру [66–68]. Например, исследования месторождений Бату Хиджау (Индонезия) зафиксировали аналогичные диапазоны температур гомогенизации флюидных включений (250–400 °C) и умеренную до высокой соленость (3–16 вес. % NaCl), что свидетельствует о присутствии магматических гидротермальных флюидов, подвергшихся фазовому разделению и охлаждению в процессе образования руд [69]. Оценки глубин 3,4–6,5 км и давления до ~100 МПа в Та Фой также согласуются с типичной глубиной залегания медно-порфировых месторождений (2–6 км), что дополнительно подтверждает данную интерпретацию.

Кроме того, временные рамки, установленные на основе U-Pb возраста сфена (810–820 млн лет), позволяют предположить, что месторождение Та Фой образовалось одновременно с залегающими поблизости неопротерозойскими магматическими интрузиями (в частности, Фин Нган, Лунг Тханг, Суой Тау). Это время формирования минерализации, пространственная близость и геохимическое сходство (например, изотопный состав серы, состав флюидов) напоминают временные и пространственные взаимосвязи, обычно наблюдаемые между медно-порфировыми месторождениями и интрузивными телами, с которыми генетически связаны такие месторождения.

В совокупности геологические, геохимические данные и данные изучения флюидных включений, полученные на месторождении Та Фой, указывают на магматогенное гидротермальное происхождение, что соответствует характеристикам медно-порфировых систем. Однако преобладающий структурный контроль и особенности гидротермально-метасоматических изменений, наблюдаемые в полевых условиях, позволяют предположить, что месторождение может представлять собой порфировую скарновую или эндоскарновую систему, сформированную в результате миграции магматических флюидов вдоль литологических и структурных контактов.

4.6. Геологоразведочный потенциал региона в отношении медных руд и металлогенические последствия

Данные из зоны Фан Си Пан (включающей месторождения Синь Куен, Та Фой, Фин Нган, Лунг Тханг и Суой Тау) свидетельствуют о крупном металлогеническом событии, произошедшем между 810 и 820 млн лет назад.

U-Pb датирование гранитоидов по всей зоне и вдоль пояса Айлао-Шань – Ред-Ривер подтверждает синхронность магматизма и минерализации [11, 65], указывая на наличие единой металлогенической системы.

Учитывая широкое распространение гранодиоритовых и диоритовых интрузий и их очевидную связь с медной минерализацией, регион обладает высоким потенциалом обнаружения новых ресурсов меди. В частности, такие районы, как Лунг Тханг и Суой Тау, остаются малоизученными и требуют дальнейшего исследования и разведки.

Выводы

Данное исследование позволяет лучше понять месторождение меди Та Фой благодаря комплексному подходу, включающему петрографический, геохимический, изотопный и геохронологический анализ. Основные выводы исследования следующие:

Во-первых, медь встречается в линзовидных и жильно-прожилковых телах вдоль структур, простирающихся в направлении северо-запад – юго-восток. Скопления рудных минералов – халькопирита, борнита, пирита, пирротина, кубанита и магнетита – формируют вкрапленные, ангедральные и субгедральные текстуры, свидетельствующие о гидротермальном заполнении и замещении.

Во-вторых, изотопный состав серы (δ³⁴S) из халькопирита и пирита свидетельствует о ее магматическом происхождении, что указывает на залегающие поблизости гранодиоритовые и диоритовые интрузии (массивы Фин Нган, Суой Тау и Лунг Танг) как основные резервуары-источники металлов и флюидов.

В-третьих, возраст гидротермального сфена, определенный по U-Pb методу (819,5 ± 2,0 – 810,7 ± 4,6 млн лет), фиксирует время данного события минерализации в неопротерозое, что совпадает со временем внедрения региональных интрузивных комплексов, подтверждая их генетическую связь.

Кроме того, микротермометрия флюидных включений указывает на умеренные и высокие температуры (163–410 °C), умеренную соленость (7–16 % NaCl экв.), глубину образования ~3,4–6,5 км и давление 44–100 МПа – условия, типичные для магматогенных гидротермальных систем.

Наконец, присутствие магматогенной (по изотопному составу) серы, высокотемпературные минерализованные (соленые) флюиды и структурные условия – всё это в совокупности указывает на то, что месторождение Та Фой представляет собой порфировую (вкрапленную) скарновую или эндоскарновую систему, сформировавшуюся в связанной с субдукцией конвергентной окраине в неопротерозойское время.

В совокупности эти результаты уточняют металлогеническое строение района Та Фой и подчеркивают его потенциал для дальнейшей разведки месторождений меди в северо-западной части Вьетнама.

Список литературы

1. Evans A. M. Ore geology and industrial minerals: an introduction. 3rd Edition. Wiley-Blackwell.; 1993. 403 p.

2. Misra K. C., 2000. Understanding ore deposits. Kluwer Academic Publishers, 845 p. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-011-3925-0

3. Robb L., 2004. Introduction to Ore-Forming Processes. Blackwell Publishing, Oxford, 373 p. https://doi.org/10.1144/1467-7873/05-073

4. Tri T. V., Khuc V. (eds.), 2011. Geology and Earth Resources of Vietnam. General Department of Geology, and Minerals of Vietnam, Hanoi, Publishing House for Science and Technology, 645 p. https://books.google.com.vn/books/about/Geology_and_Earth_Resources_of_Vi%E1%BB%87t_Na.html?id=NClVMwEACAAJ&redir_esc=y

5. Fromaget J.1 1937. Études géologiques sur le Nortd-Ouest du Tonkin et le Nord du Haut-Laos. Chef du Service Geologique de l’ Indochine, 153 p. https://books.google.com.vn/books/about/%C3%89tudes_g% C3%A9ologiques_sur_le_nord_ouest_d.html?id=h9oR0QEACAAJ&redir_esc=y

6. Thi P. T., 1964. Iron- and copper-bearing metasomatic rocks in the Lao Cai area. Journal of Geology, Series A., 32:9-15 (in Vietnamese). http://idm.gov.vn/Data/TapChi/1964/A323.htm

7. Hai T. Q., 1969. Further insights into ore-bearing metasomatic rocks in Sin Quyen. Journal of Geology, Series A, 85-86:23-40 (in Vietnamese). http://idm.gov.vn/Data/TapChi/1969/a854.htm

8. Cuong H. H., Han N. D., 1969. Ore-forming types in the Sin Quyen area. Journal of Geology, Series A; 81-82:23-32 (in Vietnamese). http://idm.gov.vn/Data/TapChi/1969/a813.htm

9. Mclean R. N., 2001. The Sin Quyen iron oxide-copper-gold-rare earth oxide mineralization of North Vietnam, in Porter, T.M., e.d., Hydrothermal iron oxide copper–gold & related deposits: a global perspective, volume 2. Adelaide, PGC Publishing, p. 293-301. https://doi.org/10.1007/s00410-011-0709-1

10. Li X. C., Zhou M. F., Tran M. D., 2015. REE mineralization in the Sin Quyen Fe-Cu-LREE-(U-Au) deposit, Northwest Vietnam. Joint Assembly, Montreal, Canada. https://doi.org/10.5382/econgeo.2018.4565

11. Dung T. M., Luat N. Q., Hai T. T., Thanh N. X., Long H. V., Quyen N. M., Que H. D., 2016a. Nature and formation age of copper mineralization in the northeastern Fan Si Pan belt and its metallogenic significance. Fundamental research project in natural sciences, Code 105.01-2012.06, Ministry of Science and Technology, 50 pages (in Vietnamese). http://csdlqg.vista.gov.vn/kqchitiet_du.asp? id=KQT014/11/2017~2:48:39~PM

12. Dac N. X, Zhao X. F, Hai T. T, Deng X. D, Li J. W., 2020. Two episodes of REEs mineralization at the sin quyen IOCG deposit, NW Vietnam. Ore Geology Reviews, 125: 103676. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103676

13. Anh T. T., Dung P. T., Hoa T. T., Nien B. A., Hung T. Q., Phuong N. T., Anh P. L., Can P. N., Ly V. H., Hieu T. V., Lam T. H., Hang H. V., Thuong V. T., 2010. Enhancing mineral extraction efficiency and environmental protection: Investigating associated components in basic metal and rare earth mineral deposits in northern Vietnam. State Science & Technology Programme, code KC.08.24/06-10, 459 pages (in Vietnamese). https://sti.vista.gov.vn/projects/kqnv/nghien-cuu-thanh-phan-di-kem-trong-cac-kieu-tu-khoang-kim-loai-quy-hiem-co-trien-vong-o-mien-bac-viet-nam-nham-nang-cao-hieu-qua-khai-thac-che-bien-khoang-san-va-bao-ve-moi-truong-149955.html

14. Anh B. X. (ed.), 2007. Report on the assessment of copper ore potential and other mineral resources in the Ta Phoi area, Cam Duong Town, Lao Cai Province. Intergeo Federation (in Vietnamese).

15. San P. V. (ed.), 2012. Exploration report on copper ore in the Ta Phoi area, Lao Cai City, Lao Cai Province. Geological Information and Archive Center (in Vietnamese).

16. Metcalfe I., 2002. Permian tectonic framework and palaeogeography of SE asia. Journal of Asian Earth Sciences, 20(6): 551–566. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00022-6

17. Metcalfe I., 2006. Palaeozoic and Mesozoic tectonic evolution and palaeogeography of East Asian crustal fragments: The Korean Peninsula in context. Gondwana Research, 9(1):24–46. https://doi.org/10.1016/j.gr.2005.04.002

18. Golonka J., Krobicki M., Pająk J, Giang N. V. & Zuchiewicz W., 2006. Global plate tectonics and paleogeography of Southeast Asia. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH-University of Science and Technology; Arkadia, Kraków, 128 p. https://www.researchgate.net/ publication/235781343_Global_plate_tectonics_and_paleogeography_of_Southeast_Asia

19. Hung K. T., 2010. Overview of magmatism in northwestern Vietnam. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80(2):185-226. http://www.asgp.pl/80_2_185_226

20. Pham T. H., Chen F., Wang W., Nguyen T., Bui M., and Nguyen Q., 2009. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Posen granite in northwest Vietnam. Acta Petrologica Sinica, 25:3141–3152. (in Chinese with English abstract). http://www.ysxb.ac.cn/en/article/id/aps_20091204

21. Wang W., Cawood P. A., Zhou M. F., and Zhao J. H., 2016. Paleoproterozoic magmatic and metamorphic events link Yangtze to northwest Laurentia in the Nuna supercontinent. Earth and Planetary Science Letters, 433:269–279. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2015.11.005

22. Qi X., Santosh M., Zhao Y., Hu Z., Zhang C., Ji F., and Wei C., 2016. Mid-neoproterozoic ridge subduction and magmatic evolution in the northeastern margin of the Indochina block: Evidence from geochronology and geochemistry of calc-alkaline plutons. Lithos, 248-251:138–152. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.12.028

23. Minh P., Hieu P. T., Thuy N. T. B., Dung L., Kawaguchi K., and Dung P. T., 2021. Neoproterozoic granitoids from the Phan Si Pan Zone, NW Vietnam: Geochemistry and geochronology constraints on reconstructing South China–India Palaeogeography. International Geology Review, 63(5): 585–600. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1728584

24. Поляков Г. В., Балыкин П. А., Чан Ч. Х. и др. Эволюция мезозойско-кайнозойского магматизма рифта Шонгда и структур его обрамления (северо-западный Вьетнам). Геология и геофизика. 1998;39(6):695–706.

25. Anh T. V., Pang K. N., Chung S. L., Lin H. M., Hoa T. T., Anh T. T., and Yang H. J., 2011. The Song Da magmatic suite revisited: A petrologic, geochemical and Sr–Nd isotopic study on picrites, flood basalts and silicic volcanic rocks. Journal of Asian Earth Sciences, 42(6):1341–1355. https://doi.org/10.1016/j. jseaes.2011.07.020

26. Metcalfe I., 2012. Changhsingian (late Permian) conodonts from Son La, northwest Vietnam and their stratigraphic and tectonic implications. Journal of Asian Earth Sciences, 50:141–149. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.01.002

27. Faure M., Lepvrier C., Van Nguyen V., Van Vu T., Lin W., and Chen Z., 2014. The South China block-Indochina collision: Where, when, and how?. Journal of Asian Earth Sciences, 79:260–274. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2013.09.022

28. Faure M., Lin W., Chu Y., and Lepvrier C., 2016. Triassic tectonics of the southern margin of the South China block. Comptes Rendus Geoscience, 348(1):5–14. https://doi.org/10.1016/j.crte.2015.06.012

29. Minh P., Hieu P. T., and Hoang N. K., 2018. Geochemical and geochronological studies of the Muong Hum alkaline granitic pluton from the Phan Si Pan Zone, northwest Vietnam: Implications for petrogenesis and tectonic setting. The Island Arc, 27(4): 12250. https://doi.org/10.1111/iar.12250

30. Usuki T., Lan C. Y., Tran T. H., Pham T. D., Wang K. L., Shellnutt G. J., and Chung S. L., 2015. Zircon U–Pb ages and Hf isotopic compositions of alkaline silicic magmatic rocks in the Phan Si Pan-Tu Le region, northern Vietnam: Identification of a displaced western extension of the emeishan large igneous province: Journal of Asian Earth Sciences, 97:102–124. https://doi.org/10.1016/j.jseaes. 2014.10.016

31. Tran T. H., Lan C. Y., Usuki T., Shellnutt J. G., Pham T. D., Tran T. A., Pham N. C., Ngo T. P., Izokh A. E., and Borisenko A. S., 2015. Petrogenesis of late permian silicic rocks of Tu Le basin and Phan Si Pan uplift (NW Vietnam) and their association with the Emeishan large igneous province. Journal of Asian Earth Sciences, 109:1–19. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.05.009

32. DGMVN (Department of Geology and Minerals of Vietnam), 1995. Geology of Vietnam: Stratigraphy, Hanoi: Science Publisher, 1:1–359. (in Vietnamese).

33. Pham T. H., Lei W. X., Minh P., Thuy N. T. B., Phuc L. D., and Luyen N. D., 2022. Archean to Paleoproterozoic crustal evolution in the Phan Si Pan zone, Northwest Vietnam: Evidence from the U-Pb geochronology and Sr-nd-hf isotopic geochemistry: International Geology Review, 64(1): 96–118. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1839976

34. Lan C. Y., Chung S. L., Lo C. H., Lee T. Y., Wang P. L., Li H., and Van Toan, D., 2001. First evidence for Archean continental crust in northern Vietnam and its implications for crustal and tectonic evolution in Southeast Asia. Geology, 29(3):219–222. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0219:FEFACC >2.0.CO;2

35. Nam T. N., 2003. 750 Ma U-Pb zircon age of the Po Sen Complex and tectonic implication. Journal of Geology, 274:11–16 (in Vietnamese). http://idm.gov.vn/Data/TapChi/2003/274/t11.htm

36. Zhao T., Cawood P. A., Wang K., Zi J. W., Feng Q., Nguyen Q. M., and Tran D. M., 2019, Neoarchean and Paleoproterozoic K-rich granites in the Phan Si Pan Complex, North Vietnam: Constraints on the early crustal evolution of the Yangtze Block. Precambrian Research, 332:105395. https://doi.org/10.1016/j. precamres.2019.105395

37. Zhao T., Cawood P. A., Zi J. W., Wang K., Feng Q., Tran D. M., Nguyen Q. M., Dang C. M., and Nguyen Q. M., 2023. Positioning the Yangtze Block within Nuna: Constraints from paleoproterozoic granitoids in North Vietnam. Precambrian Research, 391:107059. https://doi.org/10.1016/j.pre camres.2023.107059

38. Wang P. L., Lo C. H., Lan C. Y., Chung S. L., Lee T. Y., Tran N. N., Sano Y., 2011. Thermochronology of the PoSen complex, northern Vietnam: Implications for tectonic evolution in SE Asia. Journal of Asian Earth Sciences, 40(5): 1044-1055. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.11.006

39. Pham T. H., Chen F. K., Thuy N. T. B., Quoc Cuong, N., and Li S. Q., 2013. Geochemistry and zircon U–pb ages and Hf isotopic composition of Permian alkali granitoids of the Phan Si Pan zone in northwestern Vietnam. Journal of Geodynamics, 69:106–121. https://doi.org/10.1016/j.jog.2012.03.002

40. Pham T. T., Shellnutt J. G., Tran T. A., and Lee H. Y., 2020. Petrogenesis of eocene to early Oligocene granitic rocks in Phan Si Pan uplift area, northwestern Vietnam: Geochemical implications for the Cenozoic crustal evolution of the South China block. Lithos, 372:105640. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020. 105640

41. Dung P. T., Usuki T., Tran H. T., Hoang N., Usuki M., Minh P., Nong A. T. Q., Nguyen Y. V., and Pham T. H., 2023. Emplacement ages, geochemical and Sr–Nd–Hf isotopic characteristics of Cenozoic granites in the phan Si pan uplift, Northwestern Vietnam: Petrogenesis and tectonic implication for the adjacent structure of the red river shear zone. International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 112:1475–1497. https://doi.org/10.1007/s00531-023-02307-4

42. Li X. C., Zhao J. H., Zhou M. F., Gao J. F., Sun W. H., Tran M. D., 2018. Neoproterozoic granitoids from the Phan Si Pan belt, Northwest Vietnam: Implication for the tectonic linkage between Northwest Vietnam and the Yangtze Block. Precambrian Research, 309: 212-230. https://doi.org/10.1016/ j.precamres.2017.02.019

43. Zhou M. F., Yan D. P., Kennedy A. K., Li Y., and Ding J., 2002. SHRIMP U–pb zircon geochronological and geochemical evidence for Neoproterozoic arc-magmatism along the western margin of the Yangtze Block, South China. Earth and Planetary Science Letters, 196(1–2):51–67. https://doi.org/10.1016/10.1016/ S0012-821X(01)00595-7

44. Zhao J. H., and Zhou M. F., 2008. Neoproterozoic adakitic plutons in the northern margin of the Yangtze Block, China: Partial melting of a thickened lower crust and implications for secular crustal evolution. Lithos, 104(1): 231–248. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.12.009

45. Cai Y., Wang Y., Cawood, P. A., Fan W., Liu H., Xing X., and Zhang Y., 2014. Neoproterozoic subduction along the Ailaoshan zone, South China: Geochronological and geochemical evidence from amphibolite. Precambrian Research, 245:13–28. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.01.009

46. Cai Y., Wang Y., Cawood P. A., Zhang Y., and Zhang A., 2015. Neoproterozoic crustal growth of the Southern Yangtze Block: Geochemical and zircon U–Pb geochronological and Lu-hf isotopic evidence of neoproterozoic diorite from the Ailaoshan zone. Precambrian Research, 266:137–149. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.05.008

47. Dac N. X., Khan A., Ullah Z., Son T. H., Chun L. X., Hung K. T., Shi G. Z., Zhuang D., Farhan M. 2024. Neoproterozoic granitoids of northwest Vietnam and their tectonic implications. International Geology Review, 66(16): 2918–2939. https://doi.org/10.1080/00206814.2024.2309470

48. Dung T. M., Liu J. L., Li X. C., Cung D. M, 2016b. Geology, Fluid Inclusion and Isotopic Study of the Neoproterozoic Suoi Thau Copper Deposit, Northwest Vietnam. Acta Geologica Sinica (English Edition), 90(3): 913–927. https://doi.org/10.1111/1755-6724.12733

49. Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy, 12, 1–644. https://ebookbell.com/product/fluid-inclusions-edwin-roedder-50924168

50. Van den Kerkhof, A. M., Hein, U. F., 2001. Fluid inclusion petrography. Lithos, 55:27–47. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00037-2

51. Spandler C., Hammerli J., Sha P., Hilbert-Wolf H., Hu Y., Roberts E. and Schmitz M., 2016. MKED1: A new titanite standard for in situ analysis of SmNd isotopes and U-Pb geochronology. Chemical Geology, 425:110–126. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.01.002

52. Ludwig K., 2003. User’s manual for Isoplot/Ex, version 3.00, a geochronological toolkit for Microsoft excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication, 4(2):1–70. https://searchworks.stanford.edu/view/6739593

53. Coleman M. L., 1977. Sulphur isotopes in petrology. Journal of the Geological Society, 133:593-608. https://doi.org/10.1144/gsjgs.133.6.0593

54. Claypool G. E., Helser W. T., Kaplan I. R., Sakai H. & Zak I., 1980. The age curves of sulfur and oxygen isotopes in marine sulfate and their mutual interpretation. Chemical Geology, 28:199-260. https://doi.org/10.1016/0009-2541(80)90047-9

55. Chambers L. A., 1982. Sulfur isotope study of a modem intertidal environment and the interpretation of ancient sulfides. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46:721-728. https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90023-0

56. Sakai H., Casadevall T. J., & Moore J. G., 1982. Chemistry and isotope ratios of sulfur in basalts and volcanic gases at Kilauea volcano, Hawaii. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46:729-738. https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90024-2

57. Kerridge J. F., Haymon R. M. & Kastner M., 1983. Sulfur isotope systematics at the 21oN site, East Pacific Rise. Earth and Planetary Science Letters, 66:91-100. https://doi.org/10.1016/0012-821X(83)90128-0

58. Ueda A., & Sakai H., 1984. Sulfur isotope study of Quaternary volcanic rocks from the Japanese islands arc. Geochimica et Cosmochimica Acta, 48:1837-1848. https://doi.org/10.1016/0016-7037(84)90037-1

59. Chaussidon M., Albarede,F. & Sheppard S. M. F., 1989. Sulfur isotope variations in the mantle from ion microprobe analyses of micro-sulphide inclusions. Earth and Planetary Science Letters, 144-156. https://doi.org/10.1016/0012-821X(89)90042-3

60. Bakker R. J., 1999. Optimal Interpretation of Microthermometrical Data from Fluid Inclusions: Thermodynamic Modelling and Computer Programming. Heidelberg, Germany: Habilitation Thesis. University Heidelberg, 50.

61. Bakker R. J., 2018. AqSo_NaCl: Computer Program to Calculate P-T-V-X Properties in the H2O-NaCl Fluid System Applied to Fluid Inclusion Research and Pore Fluid Calculation. Computers & Geosciences 115, 122-133 https://doi.org/10.1016/j.cageo.2018.03.003

62. Shao J. L., Mei J. M., 1986. On the study of typomorphic characteristics of mineral inclusion in the gold deposit from volcanic terrain in Zhejiang and its genetic and prospecting significance. Miner. Rocks, 3:103–111 (in Chinese with English Abstract).

63. Sibson R. H., 2001. Seismogenic Framework for Hydrothermal Transport and Ore Deposition. Rev. Economic Geology, 14:25–50. https://doi.org/10.5382/Rev.14.02

64. Sibson R. H., 2004. Controls on Maximum Fluid Overpressure Defining Conditions for Mesozonal Mineralisation. Journal of Structural Geology, 26:1127–1136. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.11.003

65. Dac N. X., Son T. H., Tin Q. D., Hung K. T., Thu L. T., Thoa H. T., Giang P. H., 2023. In situ U-Pb isotopic dating method on titanite, and application to determine REE-Fe-Cu mineralization age of the Sin Quyen deposit, Lao Cai province. Journal of Mining and Earth Sciences, 64(6):50–57. https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(6).06

66. Seedorff E., Dilles J. H., Proffett J. M. Jr., Einaudi M. T., Zurcher L., Stavast W. J. A., Johnson D. A., Barton M. D., 2005. Porphyry Deposits—Characteristics and Origin of Hypogene Features, pp. 251–298. Society of Economic Geologists. Economic Geology 100th Anniversary Volume, 1905–2005. http://refhub.elsevier.com/B978-0-08-102908-4.00005-9/rf0290

67. Sillitoe R. H., 2010. Porphyry Copper Systems. Economic Geology, 105: 3-41. http://dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.105.1.3

68. Berger B. R., Ayuso R. A., Wynn J. C., Seal R. R., 2008. Preliminary model of porphyry copper deposits: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008–1321, 55p. https://pubs.usgs.gov/of/2008/1321/

69. Imai A., Ohno S., 2008. Primary Ore Mineral Assemblage and Fluid Inclusion Study of the Batu Hijau Porphyry Cu-Au Deposit, Sumbawa, Indonesia. Resource Geology, 55(3): 239–248. https://doi.org/10.1111/j.1751-3928.2005.tb00245.x

Об авторах

Х. Т. ХунгВьетнам

Хуонг Те Хунг – доктор наук (науки о Земле), преподаватель, кафедра поисково-разведочной геологии, Ханойский университет горного дела и геологии

г. Ханой

Scopus ID 36716173500

Н. С. Дак

Вьетнам

Нго Суан Дак – доктор наук (науки о Земле), научный сотрудник

г. Ханой, Вьетнам

Рецензия

Для цитирования:

Хунг Х.Т., Дак Н.С. Геологические и изотопные оценки условий образования медных руд в районе Та Фой, провинция Лао Кай, северо-западный Вьетнам. Горные науки и технологии. 2025;10(3):262-279. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-03-386

For citation:

Hung K.T., Ngo D.X. Geological and isotopic constraints on the copper ore formation in Ta Phoi area, Lao Cai province, Northwestern Vietnam. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):262-279. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-03-386