Перейти к:

Изменение содержания полезных компонентов в приконтактной зоне некондиционных руд

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-395

Аннотация

Месторождения руд цветных, благородных и редких металлов в основном являются сложноструктурными. Эти блоки состоят из балансовых (кондиционных) и небалансовых (некондиционных) руд в формате уступов. Границы между двумя типами руд устанавливаются некоторым предельным значением полезного компонента (ПК) в руде. Численное значение содержания ПК в некондиционной части блока предопределяет слой возможного примешивания некоторой доли забалансовых руд к отгружаемым кондиционным рудам. Примешиванием можно достигнуть полного извлечения полезных ископаемых из забоев и получения концентрата требуемого качества. В этих целях были проанализированы данные по разведочным скважинам пяти меднорудных и золоторудных месторождений Казахстана со сложно-структурным строением. По данным разведочных скважин определены уравнения трендов изменения содержания руды в некондиционной части блока. Разработана программа для автоматизации расчета линий трендов и их уравнений. С ее использованием получены новые зависимости для определения содержания ПК в отгружаемой руде α'. В горной науке впервые обоснован новый метод полного извлечения кондиционных руд из сложноструктурных блоков уступов, основанный на примешивании определенного объема некондиционных руд. Такой подход способствует увеличению общего объема извлекаемой руды и повышению выхода полезных компонентов в концентрат. Прирост извлеченных компонентов из отгружаемой руды может достигать 10–15 % от общего объема производства.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ракишев Б.Р., Едильбаев А.И., Орынбай А.А., Ибырханов Т.С. Изменение содержания полезных компонентов в приконтактной зоне некондиционных руд. Горные науки и технологии. 2025;10(3):205-220. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-395

For citation:

Rakishev B.R., Edil'baev A.I., Orynbay A.A., Ibyrkhanov T.S. Variation of ore grades in the boundary zone of subeconomic ore. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):205-220. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-395

Изменение содержания полезных компонентов в приконтактной зоне некондиционных руд

Введение

Подавляющее большинство месторождений руд цветных, благородных и редких металлов на территории Казахстана, равно как и в других регионах мира, обладают сложной структурной организацией [1–3]. Данные месторождения отличаются целым комплексом характерных особенностей, включающих: разнообразие форм рудных тел, значительную вариативность их геометрических параметров, сложное пространственное распределение в пределах разрабатываемого массива, неоднородность распределения полезных компонентов, а также существенные различия физико-механических характеристик вмещающих пород [4–6]. Совокупность перечисленных геологических факторов определяет уровень сложности строения участков месторождений с неоднородной структурой [7, 8]. Следует отметить, что доля таких месторождений в общем объеме добычи цветных металлов в странах СНГ достигает 60–90 %, при этом технологически неизбежные эксплуатационные потери рудной массы могут составлять от 20 до 35 % от общего объема добычи [6, 9, 10].

Проведенный анализ показывает, что основными факторами, приводящими к повышенным показателям потерь и разубоживания руды при открытой разработке сложноструктурных месторождений, выступают:

- недостаточная степень изученности геолого-морфологических особенностей строения структурно-неоднородных блоков уступов;

- несоответствие применяемых технологических решений для выемочно-погрузочных операций реальным горно-геологическим условиям залегания полезных ископаемых как в естественном залегании, так и после проведения буровзрывных и горных работ.

Решение указанных проблем требует разработки принципиально новых методик оценки содержания полезных компонентов в пограничных зонах между кондиционными и некондиционными рудами. Внедрение таких инновационных подходов позволит существенно повысить точность оценки количественных и качественных характеристик добываемого минерального сырья, а также обеспечит эффективный контроль за потерями и разубоживанием руды. Данное направление исследований представляет особую актуальность для современной горнодобывающей промышленности, однако, как показывает анализ предшествующих исследований в этой области, в существующих научных работах эта проблематика освещена недостаточно полно.

Комплексное решение рассматриваемой проблемы требует применения системного подхода, объединяющего:

- современные цифровые технологии и информационные системы;

- традиционные методы оценки качества рудного сырья;

- достоверные данные о геологическом строении и морфологических особенностях месторождений.

Только такой интеграционный подход может обеспечить необходимую точность оценки качества добываемых полезных ископаемых на всех стадиях разработки месторождения.

Как видно из работ [6, 9], совокупность горнотехнических факторов геологического строения, структуры и минерального состава месторождения влияет на выбор не только способа отработки месторождения, но и технологии рудоподготовки и обогащения добываемого сырья. Потери и разубоживание при добыче ПИ, являющиеся основными негативными факторами снижения качества добываемой руды, сильно зависят от корректировки методики эксплуатационного опробования, предварительного оконтуривания рудных тел, соблюдения границ при очистных работах [10]. Кроме того, выявление типов сложноструктурных блоков, определение коэффициента рудонасыщенности и показатель сложности геологического строения являются объективными критериями при оценке полноты добычи [11]. А для обоснования полного извлечения руд из сложноструктурных блоков уступов предложены аналитические зависимости определения содержания полезного компонента в отгружаемой руде α' [12]. При этом необходимо акцентировать внимание на задачах оценки и регулирования отработки приконтактных зон, анализе влияния сложности контуров рудных тел, а также оценке геометрии этих зон [13].

Как было обосновано ранее, наиболее эффективное решение рассматриваемой проблемы требует комплексного сочетания традиционных методов исследования с передовыми цифровыми технологиями. В последние годы в специализированных научных исследованиях все чаще применяется компьютерное моделирование геологического строения месторождений и пространственного распределения рудных тел. Данный процесс осуществляется с использованием современных горно-геологических информационных систем (ГГИС), представляющих собой специализированное программное обеспечение для трехмерного моделирования и анализа месторождений.

Особого внимания заслуживают исследования, в которых на основе применения указанных ГГИС были разработаны и успешно апробированы инновационные методики оценки качественных характеристик полезных ископаемых. В частности, в работе [5] подробно описаны результаты использования технологий блочного моделирования, которые позволяют с высокой точностью определять пространственное распределение полезных компонентов в рудном теле. Такой подход обеспечивает принципиально новые возможности для анализа морфологических особенностей месторождений и прогнозирования качественных показателей добываемого сырья. Представленная методика блочного моделирования позволяет с высокой достоверностью районировать в карьерном пространстве технологические типы и сорта руд. Также представлена методика геометризации качественных параметров титаномагнетитовых месторождений для построения каркасных моделей рудных тел в замкнутых контурах горных выработок с целью выделения технологических типов полезного ископаемого [14]. Кроме того, продемонстрировано, что компоновка геологических доменов со сложной морфологией различных видов полезных ископаемых и количественная оценка неопределенности, связанной с ней, могут быть осуществлены с помощью геостатистического моделирования [15]. Методы определения границ различных пород на их основе могут быть применены для совершенствования и расширения методики прогнозирования содержания руды в приграничных зонах рудных тел. В более ранних исследованиях предлагается также нейросетевой метод выделения границ литологических разностей для 3D-моделирования рудных тел и вмещающих пород, позволяющий повысить качество и скорость обработки геологической информации на всех этапах освоения месторождений [16]. Однако современные компьютерные модели рудных тел, имеющие очевидные положительные и полезные качества, тем не менее имеют ограничения и недостатки [17]. В частности, блочные модели имеют ограничения при оконтуривании рудных тел и зачастую недостаточно точно выделяют границы балансовых и забалансовых руд.

Применение ГГИС не ограничивается лишь моделированием рудных тел и месторождения в целом, оно является неотъемлемой частью при управлении качеством рудопотоков и процессов контроля. В работах [18, 19] отмечается важность получения информации и прогнозирования содержания руды в разных частях добываемого блока уступа для управления качеством рудопотока, основанного на сочетании разделительного и усреднительного принципов. Это позволило формировать стабильный состав и оптимальные параметры рудной массы, поступающей на обогащение бедных апатит-нефелиновых [18], медно-порфировой руд [19]. Показано, что определение содержания руды на границе и за пределами оконтуренных рудных тел является важной задачей, предопределяющей количество и качество отгружаемой рудной массы. Для повышения эффективности горно-обогатительного комплекса необходимо автоматизированное сопряжение циклов добычи и обогащения с внедрением информационных систем, ориентированных на решение задач – от прогнозирования содержания полезных компонентов в руде до оперативного учета качества и объёмов рудопотоков на всех стадиях производственного процесса [20].

Рассмотренные исследования показывают важность вопросов определения содержания ПК в приконтурной зоне некондиционных руд, в отгружаемой руде, проблем потерь и разубоживания при их выемке. При этом вопрос определения содержания ПК в приконтактной зоне требует целенаправленных исследований для более полного извлечения кондиционных руд за счет частичного примешивания некондиционных руд.

Цель: установление изменения содержания полезных компонентов в приконтактной зоне некондиционных руд по пробам разведочных скважин для ряда месторождений руд цветных, благородных и редких металлов Казахстана.

Задачи:

- Выявление закономерностей изменения ПК по мере удаления от контура кондиционных руд на месторождениях Коктас-Шарыкты, Каскырказган, Южный-Моинты и Найманжал.

- Определение толщины примешиваемого слоя руды в приконтурной зоне некондиционных руд, обеспечивающей требуемое содержание ПК в отгружаемой руде.

- Установление новых закономерностей содержания ПК в отгружаемой руде, обеспечивающего выход концентрата требуемого качества.

Управляя шириной примешиваемого слоя некондиционных руд в пределах, обеспечивающих требуемое качество руды, поступающей на обогатительную фабрику, можно уменьшить потери и увеличить объем добываемых полезных ископаемых. Для научно-технического обоснования этой идеи на конкретных данных рассмотрим несколько реальных месторождений Казахстана.

1. Некоторые месторождения руд цветных, благородных и редких металлов Казахстана

1.1. Южно-Мойынтинская площадь расположена в пределах Северного Прибалхашья, где она занимает участок пересечения трёх значительных тектонических структур регионального масштаба: Токраусского синклинория, Кызыл-Эспинского антиклинория и Западно-Балхашского синклинория. Данная территория отличается исключительно сложным геологическим строением складчато-глыбового типа. Особенностью района является сочетание обширных зон распространения интенсивно дислоцированных рифейских отложений с локальными участками развития более молодых осадочных толщ, относящихся к силурийскому, девонскому и пермскому геологическим периодам.

Геологическая структура района осложнена многочисленными интрузивными телами, среди которых преобладают гранитоидные массивы различного размера и морфологии. Первичная структура залегания горных пород существенно нарушена развитой системой тектонических нарушений, включающей как крупные региональные разломы различной ориентировки, так и многочисленные малоамплитудные разрывные нарушения. Совокупность этих факторов создаёт характерный мозаичный геологический рисунок изучаемой территории.

Проведённые в последние годы поисково-разведочные работы позволили установить важные особенности распределения золоторудной минерализации. Исследования показали, что практически все выявленные жильные зоны и рудные тела характеризуются значительным развитием первичных ореолов рассеяния золота. Ширина этих ореолов на поверхности и их протяжённость по падению (при бортовом содержании ≥ 0,01 г/т) в большинстве случаев превышает длину существующих горных выработок. Это означает, что ни одна из пройденных канав или пробуренных скважин не пересекла полностью зону распространения низкосодержащей золотой минерализации.

В пределах изученных участков специалистами были выделены промышленно значимые рудные тела, мощность которых варьирует от 0,1 до 14 м. Содержание золота в отдельных пробах колеблется в значительных пределах – от 0,5 до 126,9 г/т, при этом средние содержания по различным блокам месторождения составляют от 1,38 до 9,73 г/т [21]. Такие показатели свидетельствуют о наличии на территории Южно-Мойынтинской площади перспективных участков с промышленной золоторудной минерализацией.

1.2. На территории месторождения Коктас-Шарыкты были идентифицированы и детально изучены рудные тела с выраженной медной минерализацией. Особенностью их пространственного положения является приуроченность к контактным зонам между грубообломочными осадочными отложениями живетско-франского возраста и субвулканическим массивом андезитовых порфиритов. При этом минерализация отмечается как в непосредственной близости от контакта, так и непосредственно в зоне контакта указанных геологических образований.

Морфологические характеристики рудных тел отличаются значительным разнообразием. Преобладают линзовидные и пластообразные формы, хотя встречаются и образования с неправильными очертаниями (рис. 1). Характерной особенностью является наличие многочисленных раздувов и пережимов, что свидетельствует о сложных условиях формирования рудных тел. Пространственное положение минерализованных зон варьирует – они могут быть локализованы как в массиве порфиритов, так и во вмещающих их терригенных породах, представленных преимущественно конгломератами и в меньшей степени – песчаниками.

По своим размерам рудные тела, выходящие на поверхность, относительно невелики – их параметры колеблются в пределах от 10×2 до 160×120 м. Особенностью пространственного распределения является группировка сближенных рудных тел в четыре четко выраженные рудные зоны. Все зоны имеют устойчивую северо-западную ориентировку (300–320°), что полностью соответствует простиранию как тела андезитовых порфиритов, так и вмещающих осадочных пород живетско-франского возраста [22].

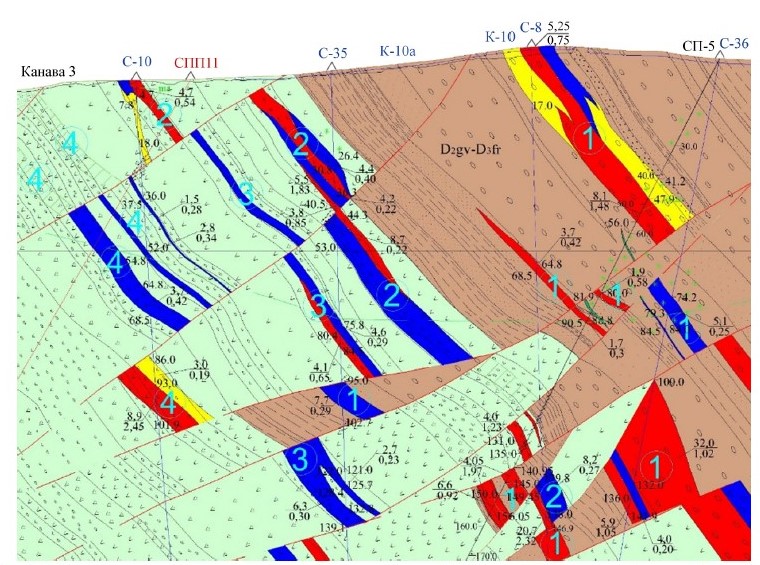

Рис. 1. Участок геологического разреза по профилю III-III месторождения Коктас-Шарыкты

Детальная характеристика рудных зон

Первая (самая южная) рудная зона: включает два рудных тела размером 10×2 и 130×5–30 м. Первое тело расположено непосредственно в русле реки Шарыкты. Второе тело характеризуется сложной морфологией с ветвлением на юго-восточном окончании, где оно постепенно выклинивается, в то время как на северо-западном фланге погружается под современные рыхлые отложения.

Вторая рудная зона: расположена в 60–70 м к северо-востоку от первой зоны. Состоит из пяти относительно небольших рудных тел, образующих четкую цепочку протяженностью 120 м. Наиболее крупное тело в этой зоне имеет размеры 50×10 м.

Третья рудная зона: находится в 40–50 м к северо-востоку от второй зоны. Все рудные тела залегают исключительно в массиве андезитовых порфиритов. Характеризуется разобщенным расположением тел, образующих цепочку общей протяженностью 440 м. Максимальные размеры наиболее крупного тела составляют 120×20 м.

Четвертая рудная зона: расположена на расстоянии 90–100 м к северо-востоку от третьей зоны. Представлена двумя рудными телами размером 160×15 и 60×10 м. Занимает самое северо-восточное положение среди всех выявленных зон минерализации.

1.3. Медно-молибденовое месторождение Каскырказган входит в Каскырказганскую группу, которая объединяет такие медно-порфировые месторождения, как Кепчам и Кенькудук. Месторождения Каскырказганской группы расположены в центральной части Токрауской интрузивно-тектонической зоны, которая имеет сложное строение, оруденение приурочено к апикальной части штока гранит-порфиров, насыщенной ксенолитами вмещающих пород.

По вещественному составу руды оцениваемых объектов являются комплексными медно-молибденовыми и подразделяются на окисленную и первичную сульфидную части.

Окисленная часть руд развита слабо и прослеживается на глубину до 20 м, редко до 45 м. Основными минералами здесь являются борнит, халькозин, лимонит, гематит, малахит, азурит, хризоколла, куприт, гетит, гидрогетит. Большее значение имеет переходная зона смешанных руд.

Медно-молибденовое оруденение представлено вкрапленно-прожилковым типом в массиве гранодиоритов, тяготеющим к контактам с ксенолитами осадочных пород и кварцевых порфиритов. При этом медная минерализация представлена вкрапленным типом, а молибденовая в основном прожилковым. Выявлена слабая корреляция медного и молибденового оруденения, молибденитовые прожилки зачастую пересекают участки медной вкрапленной минерализации, иногда значительно выходя за ее пределы.

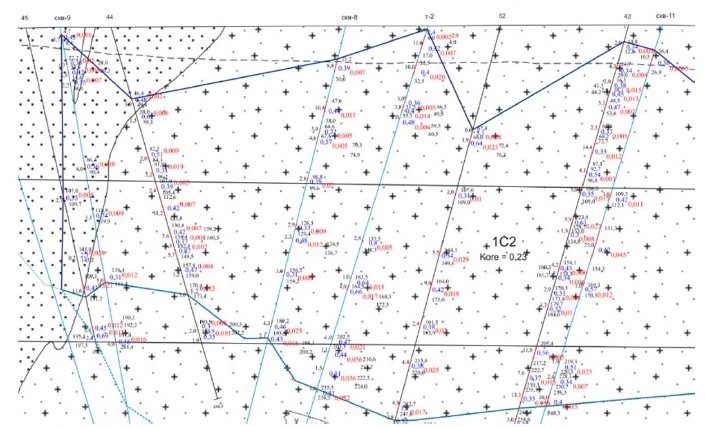

В целом по месторождению отмечается весьма сложный характер оруденения. Рудные интервалы обычно перемежаются с пустыми прослоями, мощности невыдержанные, разброс их наблюдается от десятков метров до десятых долей (рис. 2). При этом вкрапленное оруденение имеет преимущественно не массивный, а вероятно, гнездовой характер, что в разрезах приводит к проявлению «шахматного» рисунка оруденения даже в соседних скважинах в одной разведочной линии. Вкрапленность рудных минералов, проявившаяся в одной скважине, может отсутствовать в следующей скважине, даже на расстоянии 20–50 м, на этом уровне или быть смещенной по вертикали вверх или на глубину [23].

Рис. 2. Участок геолого-подсчетного разреза месторождения Каскырказган

1.4. Найманжальское рудное поле сформировалось в кембро-ордовикский период в условиях островодужной системы, развивавшейся на океанической коре. Вмещающие породы представлены базальт-терригенно-кремнистой формацией, соответствующей начальной стадии вулканической активности в регионе. С данной формацией генетически связано колчеданно-полиметаллическое оруденение, содержащее золото и серебро, наиболее ярко проявленное в пределах Майкаинского рудного поля, которое служит эталонным примером для данного типа минерализации.

Геологическое строение Найманжальского месторождения, занимающего площадь 2,0×0,8 км, характеризуется преобладанием вулканических и вулканогенно-осадочных (вулканомиктовых) пород, относящихся к нижнему и среднему отделам ордовикской системы. Значительно меньшую роль играют терригенные и хемогенные образования. Субвулканические и интрузивные комплексы имеют резко подчиненное значение в геологическом разрезе месторождения.

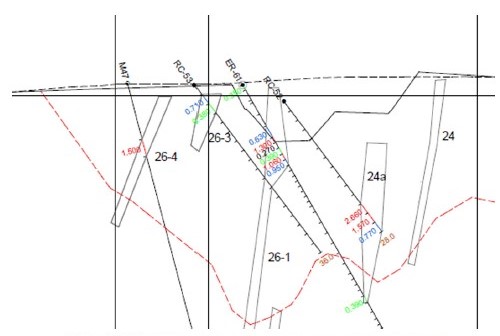

В пределах Найманжальского месторождения принято выделять минерализованные зоны, внутри которых локализуются собственно рудные тела. Минерализованные зоны могут быть идентифицированы в поверхностных выработках и буровых скважинах по характерным вещественным особенностям и специфическим структурно-текстурным признакам. Однако выделение промышленно значимых рудных тел с установленными бортовыми содержаниями золота (например, 0,5 г/т) требует проведения детального опробования (рис. 3). Центральные части рудных тел, обогащенные золотом и серебром, достаточно четко диагностируются по визуальным признакам, что справедливо как для окисленных и полуокисленных, так и для первичных золотосодержащих руд [24].

Рис. 3. Участок геолого-подсчетного разреза по профилю 2+25 месторождения Найманжал

Все рассмотренные месторождения характеризуются сложной структурной организацией. Блоки уступов представляют собой сложные сочетания рудных тел и вмещающих пород (некондиционных руд), отличающихся:

- разнообразной конфигурацией;

- широким диапазоном размеров;

- различными физико-техническими параметрами;

- неоднородными геологическими характеристиками.

Особенностью данных месторождений является отсутствие визуально различимых контактов между кондиционными и некондиционными рудами, что определяет вероятностный характер их границ. Существенным недостатком является отсутствие оперативной информации о распределении полезного компонента в различных частях отрабатываемого блока. Однако эту проблему можно решить путем комплексного анализа данных разведочных скважин. Применение методов регрессионного анализа позволяет установить закономерности изменения содержания полезного компонента в приконтактных зонах некондиционных руд, что значительно повышает эффективность геологоразведочных работ.

Для детального исследования особенностей распределения полезных компонентов рекомендуется:

- проведение статистического анализа пробного материала;

- построение регрессионных моделей распределения металлов;

- анализ пространственной изменчивости содержаний;

- выявление закономерностей изменения качества руд в приконтактных зонах.

Такие исследования позволяют существенно повысить достоверность прогнозных оценок и оптимизировать процесс отработки месторождения.

2. Аналитическое определение содержания ПК в приконтактной зоне забалансовых (некондиционных) руд

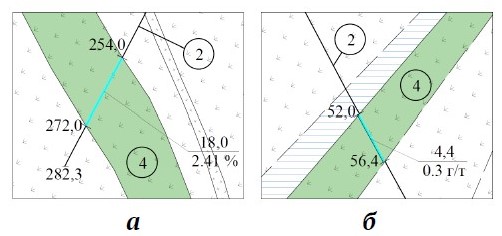

Решение этой задачи основывается на исходной информации, имеющейся по геологическим скважинам (рис. 4). Данные по разведочным скважинам месторождений Коктас-Шарыкты, Каскырказган и Южный-Моинты приведены в табл. 1. По ним можно выявить закономерности изменения содержания руд в забалансовой (некондиционной) части блока уступа, более точно наметить линии трендов изменения ПК за зоной кондиционных руд.

Рис. 4. Графическое изображение разведочных скважин и рудных участков месторождений:

а – Коктас-Шарыкты; б – Южный-Моинты; 2 – разведочная скважина, 4 – рудное тело

Таблица 1

Данные по разведочным скважинам месторождений

Коктас-Шарыкты (а), Каскырказган (б) и Южный-Моинты (в)

Месторождение | Профиль, пикет | Cu, % Au, г/т | Глубина пробы | Длина пробы, м | |

а | СП-5-155 | 0,0309 | 253 | 254 | 1 |

СП-5-156 | 0,5738 | 254 | 255 | 1 | |

СП-5-157 | 3,2414 | 255 | 256 | 1 | |

СП-5-158 | 1,0086 | 256 | 257 | 1 | |

СП-5-159 | 3,1540 | 257 | 258 | 1 | |

СП-5-160 | 2,3665 | 258 | 259 | 1 | |

СП-5-161 | 3,0334 | 259 | 260 | 1 | |

СП-5-162 | 2,4180 | 260 | 261 | 1 | |

СП-5-163 | 1,5263 | 261 | 262 | 1 | |

СП-5-164 | 0.5374 | 262 | 263 | 1 | |

СП-5-165 | 0,8430 | 263 | 264 | 1 | |

СП-5-166 | 2,5454 | 264 | 265 | 1 | |

СП-5-167 | 2,8711 | 265 | 266 | 1 | |

СП-5-168 | 1,6061 | 266 | 267 | 1 | |

СП-5-169 | 1,0772 | 267 | 268 | 1 | |

СП-5-170 | 1,2598 | 268 | 269 | 1 | |

СП-5-171 | 1,4031 | 269 | 270,4 | 1,.4 | |

СП-5-172 | 0,3113 | 270,4 | 272 | 1,6 | |

СП-5-173 | 0,0662 | 272 | 273 | 1 | |

б | KAS 2013 72 | 0.155 | 71,4 | 72,4 | 1 |

KAS 2013 73 | 0,309 | 72,4 | 73,4 | 1 | |

KAS 2013 74 | 0,766 | 73,4 | 74,4 | 1 | |

KAS 2013 75 | 0,248 | 74,4 | 75,4 | 1 | |

KAS 2013 76 | 0,027 | 75,4 | 76,4 | 1 | |

в | UMP35b/55 | 0,09 | 51 | 52 | 1 |

UMP35b/56 | 0,35 | 52 | 52,6 | 0.6 | |

UMP35b/57 | 0,48 | 52,6 | 53,2 | 0,6 | |

UMP35b/58 | 0,28 | 53,2 | 54 | 0,8 | |

UMP35b/59 | 0,1 | 54 | 54,8 | 0,8 | |

UMP35b/60 | 0,49 | 54,8 | 55,4 | 0,6 | |

UMP35b/61 | 0.24 | 55,4 | 56,4 | 1 | |

UMP35b/62 | 0,05 | 56,4 | 57,4 | 1 | |

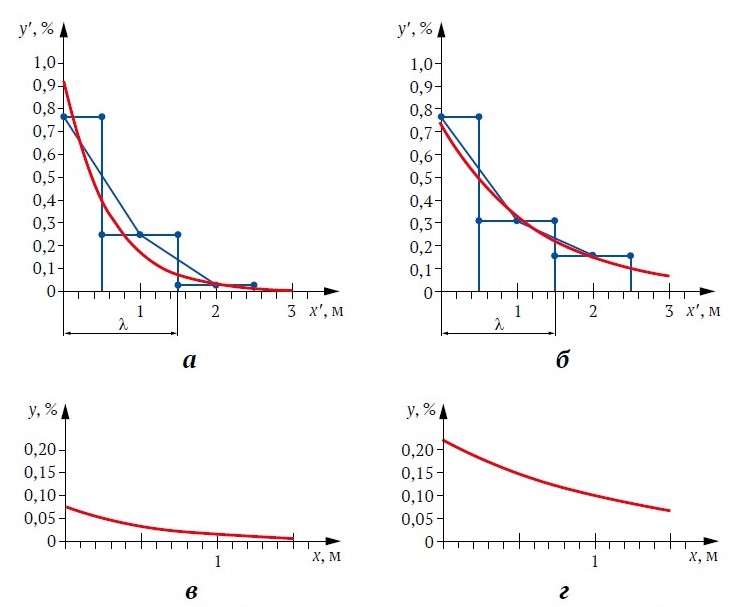

Для построения линии тренда и нахождения ее уравнения необходимо выполнить следующие действия. Выбрать две последовательные точки в рудном теле с соответствующим содержанием ПК и одну точку с известным содержанием ПК в некондиционных рудах (см. рис. 4). Расстояния между этими точками определяются по пробам кернов разведочных либо эксплуатационных скважин. Начало отсчета совместить с первой точкой линии тренда в рудном теле (рис. 5, а, б). Выбранные точки соединить плавной кривой. Тогда первая часть линии тренда (до контура кондиционных руд) будет показывать изменение содержания руды в кондиционной части руды, а вторая часть – изменение ПК в некондиционной части блока. Искомая линия тренда описывается экспоненциальным уравнением:

y′ = A · ekx′, (1)

где y′ – содержание ПК в руде на данном отрезке; A и k – искомые коэффициенты; x′ – расстояние от первой точки разведочной скважины до рассматриваемой точки, м.

Рис. 5. Общие линии трендов содержания ПК в приконтурной зоне кондиционных и некондиционных руд по данным разведочной скважины KAS 2013 72-76 месторождения Каскырказган:

a – для правого контура рудного тела; б – для левого контура рудного тела; линии трендов в зоне некондиционных руд соответственно: в – для правого крыла; г – для левого крыла

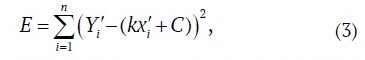

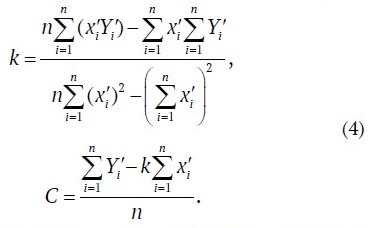

Для нахождения коэффициентов A и k, прологарифмируем обе части уравнения (1). В результате оно преобразуется в линейное уравнение, т.е.:

ln y′ = ln A + kx′, Y′ = C + kx′, (2)

где ln y′ = Y′, ln A = C – свободные члены уравнения.

Для определения значений C и k применим метод линейной регрессии, в соответствии с которым производится минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений от предполагаемых:

где E – сумма квадратов отклонений; n – количество данных; – абсцисса i-й точки.

Коэффициенты k и C определяются по формулам:

После определения значений k и C можно найти коэффициенты A, k для искомой экспоненциальной зависимости.

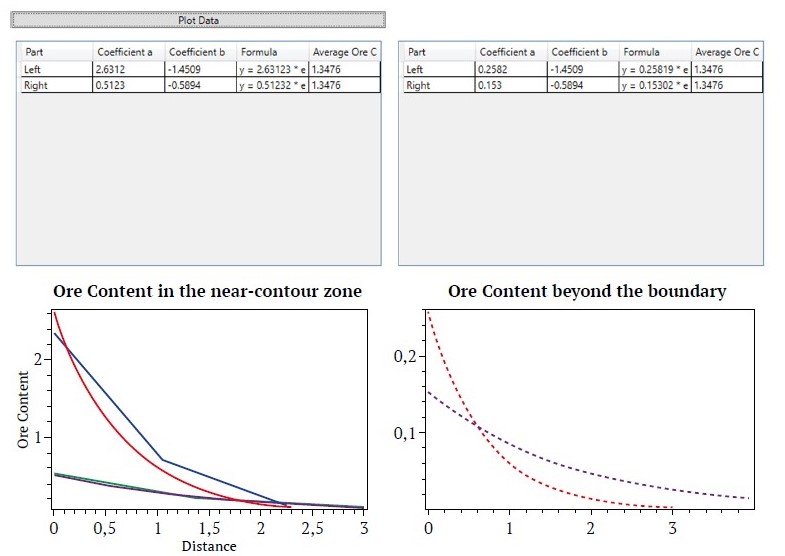

Для определения содержания руды в некондиционной части блока y необходимо пользоваться частью общей линии тренда в этой зоне. Для ее выделения начало новой системы координат нужно совместить с контуром рудного тела (рис. 5, в, г), тогда:

y = A ∙ ek(x + λ) = A ∙ ekλ ∙ ekx, y = A′ ∙ ekx, (5)

где λ – расстояние от начала первой системы координат до контура рудного тела; A′ = ekλ – коэффициент уравнения тренда в зоне некондиционных руд (рис. 6).

Таким образом, по уравнению (5) можно вычислить содержание полезного компонента y в зоне некондиционных руд. Для его автоматизированного расчета была разработана программа построения зависимости содержания руды в приконтурной зоне, определения коэффициентов экспоненциального уравнения. Программа написана в среде Visual Studio 2022 на языке C# (см. рис. 6). Для работы с программой необходимо загрузить *.csv файл с данными содержания руды разведочной или эксплуатационной скважины на конкретном интересующем участке (см. табл. 1). Далее по нажатию кнопки «Plot Data» воспроизводится алгоритм регрессионного анализа согласно вышеприведенной методике и, как видно на рис. 6, отображаются две таблицы с коэффициентами кривой изменения содержания ПК левого и правого контура в первичных координатах слева и в новой системе координат справа. Соответственно на нижеприведенных графиках показаны кривые изменения содержания ПК левого и правого контура рудного участка в старой и новой координатной системах.

Рис. 6. Интерфейс программы для расчета уравнений содержания ПК в приконтурной зоне некондиционных руд (Coefficient a = A′)

3. Технологическое обоснование полного извлечения руд из сложноструктурных блоков с примешиванием некоторого слоя некондиционных руд

Для технологического обоснования полного извлечения рудной массы из сложноструктурных блоков с минимальными потерями и разубоживанием необходимо учитывать ряд ключевых показателей обогатительного процесса. К ним можно отнести:

- содержание полезного компонента в получаемом концентрате β;

- содержание полезного компонента в отходах обогащения δ;

- среднее содержание полезного компонента в исходной руде α;

- выход готового концентрата γк;

- выход хвостов обогащения γх;

- степень извлечения полезного компонента в концентрат εк;

- степень извлечения полезного компонента в хвосты εх.

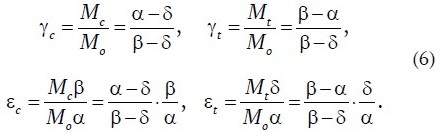

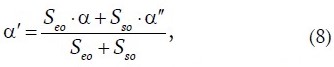

Эти параметры, как правило, определяются экспериментальным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний [25–27]. Для их теоретического расчета могут быть использованы математические зависимости, выведенные в наших предыдущих исследованиях [25]:

Учитывая, что массы исходной руды Mo, получаемого концентрата Mc и образующихся хвостов Mt поддаются точному измерению, значения извлечения и выхода продуктов обогащения могут быть рассчитаны с высокой точностью по приведенным формулам (6).

Взаимосвязь между показателями извлечения полезного компонента и выходами продуктов обогащения выражается следующими соотношениями:

Принципы оконтуривания промышленных руд

При решении поставленной задачи особое внимание следует уделить методологии определения границ кондиционных руд. Этот процесс основывается на установлении технологически и экономически обоснованного минимально допустимого содержания полезных компонентов (ПК) в руде α. Объемы рудной массы с содержанием ПК ниже этого предела (< α) классифицируются как некондиционные и относятся к категории вмещающих пород.

Как показали исследования, уменьшение содержания полезных компонентов при удалении от контура рудного тела происходит постепенно. В приконтурной зоне некондиционных руд, непосредственно примыкающей к промышленным рудам, содержание ПК соответствует его бортовому значению [12]. По мере удаления от этой границы среднее содержание полезного компонента в общей отгружаемой рудной массе α′ снижается.

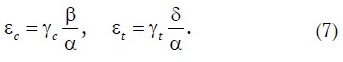

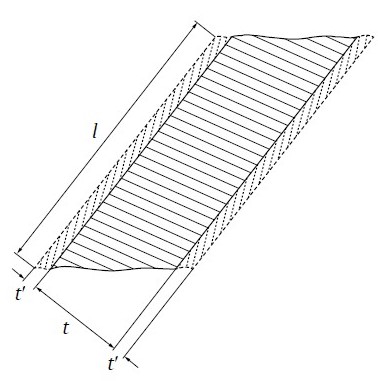

Для количественной оценки этого процесса в двумерном представлении (рис. 7) используется следующая формула:

где Seo – площадь слоя кондиционной руды, м2; Sso – площадь примешиваемого слоя некондиционной руды, м2; α′′ – содержание ПК в примешиваемом слое некондиционных руд.

Приведенные математические зависимости позволяют:

- точнее определять границы промышленных рудных тел;

- рассчитывать оптимальные параметры выемки;

- строить алгоритмы для минимизации потерь полезных компонентов;

- снижать степень разубоживания руды;

- обосновывать экономическую целесообразность отработки пограничных зон.

Применение данной методики особенно актуально для сложноструктурных месторождений с нечеткими границами рудных тел, где традиционные подходы к оконтуриванию часто оказываются недостаточно эффективными.

Рис. 7. Схема к определению содержания ПК в отгружаемой руде: – кондиционная руда;

– кондиционная руда;  – некондиционная руда

– некондиционная руда

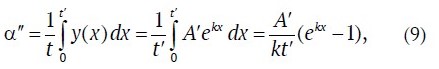

Для расчета α′′ = y в примешиваемом слое некондиционных руд можно пользоваться полученной зависимостью (5), откуда:

где t′ – ширина слоя примешиваемой некондиционной руды. Результаты вычислений α′′ приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2

Данные по медным месторождениям Каскырказган (а) и Коктас-Шарыктинской площади (б)

Месторождение | № рудного тела | Среднее содержание ПК в рудном теле α, % | Мощность рудного тела, м | А′ | k | Содержание руды α′′ в приконтурном слое некондиционных руд, м | ||

0–0,3 | 0–0,7 | 0–1,0 | ||||||

а | 1 | 0,30 | 13,7 | 0,10 | −1,15 | 0,085 | 0,069 | 0,059 |

2 | 0,33 | 9,8 | 0,19 | −0,74 | 0,170 | 0,148 | 0,134 | |

3 | 0,35 | 6,5 | 0,23 | −0,32 | 0,219 | 0,206 | 0,197 | |

4 | 0,39 | 6,8 | 0,20 | −0,65 | 0,182 | 0,161 | 0,147 | |

5 | 0,43 | 6 | 0,19 | −1,00 | 0,164 | 0,137 | 0,120 | |

б | 1 | 0,30 | 16,5 | 0,13 | −0,50 | 0,121 | 0,110 | 0,102 |

2 | 0,38 | 13,5 | 0,11 | −0,46 | 0,103 | 0,094 | 0,088 | |

3 | 0,53 | 6 | 0,18 | −1,94 | 0,136 | 0,098 | 0,079 | |

4 | 0,74 | 13 | 0,21 | −0,78 | 0,187 | 0,162 | 0,146 | |

5 | 0,97 | 8,37 | 0,15 | −1,34 | 0,124 | 0,097 | 0,083 | |

Таблица 3

Данные по золотоносным месторождениям Южно-Мойынтинской площади (а) и Найманжал (б)

Месторождение | № рудного тела | Среднее содержание ПК в рудном теле α, % | Мощность рудного тела, м | А′ | k | Содержание руды α′′ в приконтурном слое некондиционных руд, м | ||

0–0,3 | 0–0,7 | 0–1,0 | ||||||

а | 1 | 0,30 | 6,4 | 0,15 | −1,25 | 0,125 | 0,100 | 0,086 |

2 | 0,35 | 16,2 | 0,12 | −1,87 | 0,092 | 0,067 | 0,054 | |

3 | 0,43 | 5,1 | 0,13 | −1,39 | 0,106 | 0,083 | 0,070 | |

4 | 0,48 | 6,5 | 0,12 | −1,06 | 0,103 | 0,085 | 0,074 | |

5 | 0,65 | 10,9 | 0,36 | −0,91 | 0,315 | 0,266 | 0,236 | |

б | 1 | 0,31 | 9,9 | 0,10 | −0,45 | 0,094 | 0,086 | 0,081 |

2 | 0,47 | 4 | 0,18 | −2,19 | 0,132 | 0,092 | 0,073 | |

3 | 0.67 | 12 | 0,20 | −0,84 | 0,177 | 0,151 | 0,135 | |

4 | 0.76 | 30 | 0,20 | −0,80 | 0,178 | 0,153 | 0,138 | |

5 | 1.00 | 6 | 0,30 | −1,25 | 0,250 | 0,200 | 0,171 | |

Чтобы определить содержание ПК в отгружаемой руде, необходимо выполнить действия согласно следующему алгоритму:

- Определяется изучаемый сложноструктурный блок уступа.

- Приводятся данные по содержанию руды в приконтактной зоне кондиционных и некондиционных руд по результатам проб разведочных или эксплуатационных скважин.

- Вносятся данные содержания ПК в приконтактной зоне в разработанную программу и с ее помощью определяются коэффициенты A′, k для экспоненциальной зависимости (5) изменения содержания руды в забалансовых рудах.

- По найденным коэффициентам устанавливается содержание руды в примешиваемом слое некондиционных руд по зависимости (9).

- Подставив найденное значение α′′ в (8), определить содержание ПК в общей отгружаемой руде.

Для практической проверки эффективности предложенного алгоритма были детально проанализированы три различных варианта комплексной выемки запасов полезных ископаемых, предусматривающих совместную отработку кондиционных руд с прилегающими слоями некондиционной минерализации в пределах сложноструктурных блоков. Исследуемые рудные тела характеризовались значительным варьированием мощности – от 4 до 30 м, что позволило оценить работу алгоритма в различных геологических условиях.

Параметры исследования для медных руд:

Первый вариант: толщина включаемого слоя некондиционных руд t' = 0,3 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ варьировалось в диапазоне 0,008–0,02.

Второй вариант: толщина включаемого слоя t' = 0,7 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ = 0,034–0,101.

Третий вариант: толщина включаемого слоя t' = 1,0 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ = 0,059–0,197.

Параметры исследования для золотоносных руд:

Первый вариант: толщина включаемого слоя t' = 0,3 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ = 0,008–0,028.

Второй вариант: толщина включаемого слоя t' = 0,7 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ = 0,033–0,13.

Третий вариант: толщина включаемого слоя t' = 1,0 м; содержание ПК в примешиваемом слое α′′ = 0,054–0,236.

Характеристики качества рудного сырья и продуктов обогащения:

Исходное содержание полезных компонентов в рудах варьировалось в следующих пределах: для медных руд: aCu = 0,3–1,0 %; для золотоносных руд: aAu = 0,00005–0,0002 % (что эквивалентно 0,5–2,0 г/т).

Качество получаемых концентратов соответствовало: медный концентрат: bCu = 20,0 %; золотосодержащий концентрат: bAu = 0,04 % (40,0 г/т).

Содержание полезных компонентов в хвостах обогащения составляло: для медных руд: dCu = 0,06 %; для золотоносных руд: dAu = 0,00001 % (0,1 г/т).

Результаты эксперимента

Полученные численные значения содержания полезных компонентов в отгружаемой рудной массе и степени их извлечения в концентраты для медных и золотоносных руд систематизированы в табл. 4 и 5 соответственно. Анализ относительных отклонений этих показателей представлен в табл. 6 и 7, что позволяет оценить стабильность работы алгоритма при различных исходных условиях.

Проведенные исследования демонстрируют эффективность предложенного подхода к отработке сложноструктурных рудных блоков, обеспечивающего:

- повышение уровня извлечения полезных ископаемых;

- контролируемое включение некондиционных руд в отработку;

- возможность оптимизации технологических параметров процесса;

- снижение потерь ценных компонентов;

- снижение степени разубоживания добываемой рудной массы.

Результаты апробации подтверждают универсальность разработанного алгоритма для различных типов рудного сырья и широкого диапазона горно-геологических условий.

Таблица 4

Содержание ПК в отгружаемой руде и их извлечение в концентрат

при различных размерах примешиваемых слоев некондиционных руд

на месторождениях Каскырказган (а) и Коктас-Шарыктинской площади (б)

Месторождение | Варианты | |||||||

Исходные | I | II | III | |||||

α | εк | α′ | εк | α′ | εк | α′ | εк | |

а | 0,30 | 80,24 | 0,291 | 79,62 | 0,279 | 78,72 | 0,270 | 78,03 |

0,33 | 82,06 | 0,321 | 81,54 | 0,307 | 80,72 | 0,297 | 80,04 | |

0,35 | 83,11 | 0,339 | 82,54 | 0,324 | 81,72 | 0,314 | 81,12 | |

0,39 | 84,87 | 0,373 | 84,16 | 0,351 | 83,14 | 0,334 | 82,29 | |

0,43 | 86,31 | 0,406 | 85,47 | 0,375 | 84,27 | 0,355 | 83,34 | |

б | 0,30 | 80,24 | 0,294 | 79,80 | 0,285 | 79,18 | 0,278 | 78,67 |

0,33 | 84,46 | 0,368 | 83,96 | 0,353 | 83,26 | 0,343 | 82,74 | |

0,35 | 88,95 | 0,493 | 88,10 | 0,447 | 86,83 | 0,415 | 85,79 | |

0,39 | 92,17 | 0,716 | 91,89 | 0,684 | 91,50 | 0,661 | 91,20 | |

0,43 | 94,10 | 0,913 | 93,71 | 0,844 | 93,17 | 0,798 | 92,76 | |

Таблица 5

Содержание ПК в отгружаемой руде и их извлечение в концентрат

при различных размерах примешиваемых слоев некондиционных руд

на месторождениях Южно-Мойынтинской площади (а) и Найманжал (б)

Месторождение | Варианты | |||||||

Исходные | I | II | III | |||||

α | εк | α′ | εк | α′ | εк | α′ | εк | |

а | 0,3 | 80,24 | 0,285 | 79,15 | 0,263 | 77,45 | 0,248 | 76,02 |

0,35 | 83,11 | 0,341 | 82,63 | 0,327 | 81,92 | 0,317 | 81,33 | |

0,43 | 86,31 | 0,396 | 85,11 | 0,356 | 83,39 | 0,329 | 82,03 | |

0,48 | 87,76 | 0,448 | 86,88 | 0,410 | 85,63 | 0,385 | 84,67 | |

0,65 | 91,04 | 0,633 | 90,80 | 0,610 | 90,44 | 0,593 | 90,14 | |

б | 0,31 | 80,89 | 0,298 | 80,08 | 0,278 | 78,66 | 0,266 | 77,65 |

0,47 | 87,50 | 0,426 | 86,17 | 0,359 | 83,54 | 0,324 | 81,74 | |

0,67 | 91,32 | 0,646 | 90,99 | 0,610 | 90,43 | 0,586 | 90,03 | |

0,76 | 92,38 | 0,749 | 92,26 | 0,731 | 92,07 | 0,719 | 91,93 | |

1 | 94,28 | 0,931 | 93,84 | 0,824 | 93,00 | 0,765 | 9,43 | |

Как следует из данных, представленных в табл. 4 и 5, наблюдается четкая зависимость содержания полезных компонентов (ПК) в отгружаемой рудной массе от двух ключевых факторов. Во-первых, отмечается прямая корреляционная связь между содержанием ПК в кондиционной руде и его концентрацией в отгружаемом сырье. Во-вторых, прослеживается обратная зависимость от расстояния до контура рудного тела – по мере удаления от границы промышленного оруденения содержание ценных компонентов закономерно снижается. Подобная закономерность в полной мере характерна как для медных, так и для золотоносных руд, причем она проявляется во всех без исключения рассмотренных вариантах отработки. Примечательно, что аналогичная тенденция, хотя и в несколько менее выраженной форме, наблюдается и для показателей извлечения меди и золота в получаемый концентрат. Однако в данном случае амплитуда колебаний значений оказывается значительно меньше, что свидетельствует об относительно стабильном характере процесса обогащения.

Для более детальной оценки степени влияния указанных изменений на конечный технологический результат – показатель извлечения полезного компонента в концентрат, необходимо провести сравнительный анализ величины этих отклонений для всех трех рассматриваемых случаев. Такой подход позволит: установить степень чувствительности технологического процесса к вариациям исходного содержания ПК; определить влияние расстояния от контура рудного тела на эффективность обогащения; определить параметры отработки для каждого типа рудного сырья; оценить стабильность работы обогатительного оборудования при изменяющихся условиях; разработать корректирующие мероприятия для минимизации негативного влияния выявленных факторов.

Таблица 6

Относительные отклонения исследуемых показателей от требуемых

при различных размерах примешиваемых слоев некондиционных руд

месторождений Каскырказган (а) и Коктас-Шарыктинской площади (б)

Месторождение | I | II | III | |||

∆α′ | ∆εк | ∆α′ | ∆εк | ∆α′ | ∆εк | |

а | 3,02 | 0,78 | 7,05 | 1,90 | 9,94 | 2,76 |

2,77 | 0,63 | 6,88 | 1,64 | 10,00 | 2,47 | |

3,21 | 0,69 | 7,44 | 1,66 | 10,35 | 2,39 | |

4,38 | 0,83 | 10,07 | 2,04 | 14,32 | 3,04 | |

5,64 | 0,97 | 12,68 | 2,35 | 17,50 | 3,44 | |

б | 2,14 | 0,55 | 5,01 | 1,32 | 7,24 | 1,95 |

3,06 | 0,59 | 7,05 | 1,42 | 9,81 | 2,04 | |

6,91 | 0,95 | 15,70 | 2,38 | 21,75 | 3,55 | |

3,31 | 0,30 | 7,58 | 0,72 | 10,67 | 1,05 | |

5,89 | 0,41 | 13,04 | 0,99 | 17,74 | 1,42 | |

Таблица 7

Относительные отклонения исследуемых показателей от требуемых

при различных размерах примешиваемых слоев некондиционных руд

месторождений Южно-Мойынтинской площади (а) и Найманжал (б)

Месторождение | I | II | III | |||

∆α′ | ∆εк | ∆α′ | ∆εк | ∆α′ | ∆εк | |

а | 5,14 | 1,36 | 12,21 | 3,48 | 17,38 | 5,26 |

2,68 | 0,57 | 6,44 | 1,42 | 9,34 | 2,13 | |

7,89 | 1,39 | 17,23 | 3,38 | 23,38 | 4,95 | |

6,59 | 1,01 | 14,53 | 2,43 | 19,76 | 3,52 | |

2,56 | 0,27 | 6,15 | 0,67 | 8,84 | 0,99 | |

б | 4,00 | 1,00 | 10,28 | 2,75 | 14,29 | 4,00 |

9,39 | 1,52 | 23,59 | 4,52 | 31,00 | 6,57 | |

3,52 | 0,36 | 8,99 | 0,97 | 12,57 | 1,41 | |

1,49 | 0,13 | 3,79 | 0,34 | 5,37 | 0,49 | |

6,91 | 0,47 | 17,59 | 1,36 | 23,50 | 1,96 | |

Согласно данным, представленным в табл. 6 и 7, можно выявить следующие закономерности в изменении содержания полезных компонентов в отгружаемой руде:

Для медных руд: в первом варианте отработки максимальное относительное отклонение не превышает 6 %; во втором варианте этот показатель достигает 16 %; в третьем варианте отклонения увеличиваются до 22 %.

Для золотоносных руд: в первом варианте максимальное отклонение составляет 10 %; во втором варианте возрастает до 24 %; в третьем варианте достигает 31 %.

Анализ показателей извлечения ПК в концентрат демонстрирует следующую динамику:

Для медных руд: первый вариант – колебания от 0,3 до 0,97 %; второй вариант – диапазон от 0,72 до 2,38 %; третий вариант – вариация от 1,05 до 3,55 %.

Для золотоносных руд: первый вариант – отклонения от 0,13 до 1,52 %; второй вариант – от 0,34 до 4,52 %; третий вариант – от 0,49 до 6,57 %.

Все зафиксированные отклонения показателей извлечения ПК находятся в пределах технологически допустимых значений, что подтверждает эффективность предлагаемого метода.

Применение новых технологических решений по извлечению балансовых руд из сложноструктурных блоков с включением части забалансовых руд позволяет: обеспечить требуемое качество отгружаемой рудной массы; значительно увеличить объем добываемого сырья; повысить общую эффективность эксплуатации месторождения.

Внедрение новой технологии разработки сложноструктурных блоков приводит к следующим изменениям:

часть некондиционных руд, ранее считавшихся разубоживающей породой, переходит в категорию промышленных запасов;

существенно возрастает объем извлекаемой рудной массы;

увеличивается процент извлечения полезных компонентов в конечный концентрат.

4. Экономический эффект

Применительно к конкретным производственным условиям медного карьера с годовым объемом добычи 6–7 млн т руды, при среднем содержании меди 0,45 % и доле сложноструктурных блоков 50–60 % от общего объема дополнительное извлечение полезных компонентов может составить от 10,0 до 15,0 % от общего объема производства;

Таким образом, предлагаемая технология обеспечивает значительный технологический и экономический эффект при сохранении требуемых качественных характеристик добываемой рудной массы.

Заключение

- На основе анализа данных разведочных скважин по пяти месторождениям медных и золотоносных руд Казахстана (Каскырказган, Коктас-Шарыкты, Южный-Мойынты, Найманжал и др.) установлены закономерности изменения содержания ПК в приконтурной зоне некондиционных руд. Выявлено, что содержание ПК изменяется по экспоненциальной зависимости вида y = А′∙ekx, где и варьируют: для медных руд – А′ = 0,10–0,23, k = −0,32–−1,94, для золотоносных руд – А′ = 0,10–0,36, k = −0,45–−2,19.

- Разработана автоматизированная программа в среде Visual Studio 2022 на языке C# для расчета уравнений экспоненциальных кривых изменения содержания ПК, определения коэффициентов А′ и k и прогнозирования содержания ПК в примешиваемом слое некондиционных руд.

- С использованием указанной программы проведены расчеты содержания ПК в отгружаемой руде α′ при примешивании различных по толщине слоев некондиционных руд (t′= 0,3, 0,7 и 1,0 м). Установлено, что: для медных руд содержание α′ изменялось от 0,406 до 0,270 %, извлечение в концентрат εк – от 94,10 до 78,03 %; для золотоносных руд содержание α′ изменялось от 0,931 до 0,248 г/т, извлечение в концентрат εк – от 94,28 до 76,02 %.

- Для первого случая примешивания некондиционной руды с t′= 0,3 м при относительных отклонениях содержания ПК в отгружаемой медной руде 2,14–6,91 % и золотоносных рудах 1,49–9,39 % относительное отклонение извлечения в концентрат составило: для меди – 0,3–0,97 %; для золота – 1,49–9,39 %, что укладывается в допустимые технологические нормы.

- Предложенный способ полного извлечения кондиционных руд за счёт примешивания приконтурных некондиционных руд позволяет обеспечить требуемое качество отгружаемой рудной массы и повысить объем извлекаемых запасов. Это подтверждено расчетами для различных слоев примешиваемой руды.

- Впервые в горной науке теоретически обоснована возможность перевода разубоживающей части некондиционных руд в категорию извлекаемых запасов. Это ведет к увеличению объема отгружаемой руды и извлечения полезных компонентов в концентрат без ухудшения его качества.

Полученные результаты имеют важное практическое значение. При разработке месторождения производительностью 6–7 млн т/год, со средним содержанием меди 0,45 % и долей сложноструктурных блоков 50–60 % прирост извлечения меди может составлять 10–15 % от общего объема производства. В денежном выражении это соответствует дополнительной прибыли около $ 15,3 млн/год при рыночной цене меди $ 8500 за тонну.

Список литературы

1. Шабаров А. Н., Куранов А. Д. Основные направления развития горнодобывающей отрасли в усложняющихся горнотехнических условиях ведения горных работ. Горный журнал. 2023;(5):5–10. https://doi.org/10.17580/gzh.2023.05.01

2. Трубецкой К. Н., Пешков А. А., Мацко Н. А. Определение области применения способов разработки крутопадающих залежей с использованием заранее сформированного выработанного пространства. Горный журнал. 1994;(1):51–59.

3. Трушко В. Л., Протосеня А. Г. Перспективы развития геомеханики в условиях нового технологического уклада. Записки Горного института. 2019;236:162–166. https://doi.org/10.31897/pmi.2019.2.162

4. Яковлев В. Л., Корнилков С. В., Соколов И. В. Инновационный базис стратегии комплексного освоения ресурсов минерального сырья. Под ред. член-корр. РАН В. Л. Яковлева. Екатеринбург: УрО РАН; 2018. 360 с.

5. Кантемиров В. Д., Яковлев А. М., Титов Р. С. Применение геоинформационных технологий блочного моделирования для совершенствования методов оценки качественных показателей полезных ископаемых. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2021;(1):63–73.

6. Чебан А. Ю., Секисов Г. В. Сложноструктурные рудные блоки и их систематизация. Вестник Забайкальского государственного университета. 2020;26(6):43–53. https://doi.org/10.21209/2227-9245-2020-26-6-43-53

7. Боярко Г. Ю., Болсуновская Л. М. Минерально-сырьевая база кобальта России: состояние, возможности развития. Горные науки и технологии. 2025;10(2):118–147. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-02-368

8. Кирсанов А. К. Обзор современного состояния горнодобывающей промышленности Китая. Горные науки и технологии. 2023;8(2):115–127. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-11-35

9. Лобынцев А. К., Фомин С. И. Оценка степени влияния горнотехнических факторов на норматив готовых к выемке запасов при проектировании открытой разработки сложноструктурных рудных месторождений. Рациональное освоение недр. 2021;(5):40–43.

10. Кушнарев П. И. Скрытые потери и разубоживание. Золото и технологии. 2017;(3):82–87.

11. Rakishev B. R. Mining and geological models of virtual complex ore blocks of the bench. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023;(4):11–17. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/011

12. Ракишев Б. Р. Полное извлечение кондиционных руд из сложноструктурных блоков за счет частичного примешивания некондиционных руд. Записки Горного института. 2024;(270):919–930.

13. Нуржумин Е. К., Толеубекова Ж. З., Камаров Р. К. и др. Отработка приконтурных участков залежей сложноструктурных месторождений и способы ее оценки. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014;2(4):23–30.

14. Яковлев А. М. Планирование горных работ в режиме управления качеством сырья на основе геоинформационного моделирования. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021;(5–1):258–268. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_51_0_258

15. Veliz V., Maleki M., Madani N. et al. Plurigaussian modeling of non-stationary geological domains to assess geological uncertainty in a porphyry copper deposit. Ore Geology Reviews. 2023;162:105707. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105707

16. Мельниченко И. А., Кириченко Ю. В. Пространственное районирование месторождений полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021;(4):46–56. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_4_0_46

17. Кантемиров В. Д., Яковлев А. М., Титов Р. С., Тимохин А. В. Совершенствование методов рудоподготовки минерального сырья при освоении сложноструктурных месторождений. Горная промышленность. 2022;(1S):63–70. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1s-63-70

18. Павлишина Д. Н., Терещенко С. В. Анализ систем управления качеством бедных апатит-нефелиновых руд в процессе их переработки. Вестник Мурманского государственного технического университета. 2014;17(2):254–258.

19. Maleki M., Mery N., Soltani-Mohammadi S., et al. Geological Control for in-situ and recoverable resources assessment: a case study on Sarcheshmeh Porphyry Copper Deposit, Iran. Ore Geology Reviews. 2022;150:105133. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.105133.

20. Каплунов Д. Р., Рыльников А. Г. Обобщение современных подходов к управлению качеством рудопотоков в условиях действующих рудников на всех этапах освоения месторождения. Известия Тульского государственного университета. Науки о земле. 2020;(4):40–53.

21. Глухов А. М. и др. Отчет по поисковым работам на золото на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области в 2015–2016 гг. Листы L-43-40-А, Б. Караганда: Центрказнедра; 2016. 350 с.

22. Кацюба Е. А. и др. Отчет по поисково-оценочным работам на медь, золото и попутные компоненты на Коктас-Шарыктинской площади в пределах Спасской меднорудной зоны в 2014–2015 гг. Караганда: Центрказнедра; 2015. 154 с.

23. Ниценко П. А. и др. Отчет о проведенных поисково-оценочных работах на участке Каскырказган в Карагандинской области с подсчетом запасов меди и молибдена по категории С2 по состоянию на 01.10.2014 г. Караганда: Центрказнедра; 2014. 144 с.

24. Данилов В. И. и др. Повариантный подсчет запасов и технико-экономическое обоснование кондиций на руды месторождения Найманжал. Алматы: Центрказнедра; 2007. 135 с.

25. Rakishev B. R. Technological resources for improving the quality and completeness of use of the mineral raw materials. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2017;2(422):116–124.

26. Пелих В. В., Салов В. М., Бурдонов А. Е., Лукьянов Н. Д. Модель извлечения бадделеита из отвальных продуктов апатито-бадделеитовой обогатительной фабрики на концентраторе CVD6. Записки Горного института. 2021;248:281–289. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.2.12

27. Муталова М. А., Хакимова Д. Ю. Исследование извлечения полезных компонентов из шлаков методом флотации. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. 2020;1(2):26–30.

Об авторах

Б. Р. РакишевКазахстан

Баян Ракишевич Ракишев – академик НАН Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор кафедры горного дела

г. Алматы

Scopus ID 6603178936

А. И. Едильбаев

Казахстан

Абдраман Ибрагимович Едильбаев – доктор технических наук, генеральный директор

г. Алматы

Scopus ID 23396734100

А. А. Орынбай

Казахстан

Асфандияр Айтказыулы Орынбай – PhD (горное дело), доцент кафедры электронной инженерии; ведущий научный сотрудник кафедры горного дела

г. Алматы

Scopus ID 57204864631

Т. С. Ибырханов

Казахстан

Темирлан Сакенович Ибырханов – докторант кафедры горного дела

г. Алматы

Рецензия

Для цитирования:

Ракишев Б.Р., Едильбаев А.И., Орынбай А.А., Ибырханов Т.С. Изменение содержания полезных компонентов в приконтактной зоне некондиционных руд. Горные науки и технологии. 2025;10(3):205-220. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-395

For citation:

Rakishev B.R., Edil'baev A.I., Orynbay A.A., Ibyrkhanov T.S. Variation of ore grades in the boundary zone of subeconomic ore. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):205-220. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-395

JATS XML