Перейти к:

Анализ цифровой модели рельефа для решения геологических задач на примере Актогайского рудного поля

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-422

Аннотация

Формирование рельефа отражает совокупность геологических процессов, включая тектонику, магматизм и эрозию. Цифровая модель рельефа (ЦМР) является важным инструментом при решении геологических задач, включая прогнозирование рудных объектов, особенно в условиях недостаточной геологической изученности территории. В статье рассмотрено отражение на поверхности геологических процессов, формирующих рельеф, также рассмотрен метод анализа цифровой модели рельефа (ЦМР). Представленный метод позволяет выделять особые формы рельефа, подобные тем, что были сформированы над известными месторождениями, что дает возможность добавить еще один поисковый признак при поисках порфировых месторождений и месторождений, образованных в схожих условиях формирования. Объектом для изучения рельефа над сформированными месторождениями было выбрано Актогайское рудное поле. Актогайское рудное поле расположено в Северо-Восточном Прибалхашье. Оно включает в себя два крупнейших медно-порфировых месторождения – Актогай и Айдарлы, мелкое медное месторождение Кызылкия, а также ряд медных и полиметаллических проявлений порфировой и жильной формации, приуроченных к Колдарскому массиву гранитоидов формации «пестрых батолитов». Все объекты, выявленные в пределах Актогайского рудного поля, были сформированы в определенных структурных условиях рудообразования и в разной степени затронуты эрозионными процессами. Это, в свою очередь, выражено наличием локальных форм рельефа этих объектов на дневной поверхности, которые характеризуются различными коэффициентами «энергии рельефа». Анализ поверхности ЦМР позволяет не только выделить надрудные локальные формы рельефа и их морфологические особенности, но и косвенно оценить эрозионный срез рудного объекта. По морфологическим признакам также можно разделить литологические разности вмещающих пород. Дана оценка применимости метода в зависимости от характеристик объекта, и косвенная оценка тектонической обстановки формирования месторождений. Установлено, что крупные рудные объекты (Актогай, Айдарлы, Западный штокверк) выражаются в рельефе как локальные понижения кальдерообразной формы. Эти зоны характеризуются высокой степенью текстурной неоднородности и совпадают с областями интенсивного метасоматоза. Выделены участки, морфологически и спектрально сходные с известными рудными телами, что указывает на их перспективность для дальнейших поисков. ЦМР и методы текстурного анализа позволяют выявлять геолого-структурные признаки, ассоциированные с порфировыми системами, и служат дополнительным инструментом при прогнозировании новых рудных объектов. Интеграция морфометрического и спектрального анализа повышает достоверность интерпретации геологических процессов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сайб Н., Белов Ю., Зимановская Н., Оразбекова Г., Третьякова А., Муратова А., Касенов И. Анализ цифровой модели рельефа для решения геологических задач на примере Актогайского рудного поля. Горные науки и технологии. 2025;10(3):245-261. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-422

For citation:

Seib N., Belov Yu., Zimanovskaya N., Orazbekova G., Tretyakova A., Muratova A., Kassenov I. Analysis of a digital terrain model for solving geological problems by the example of Aktogai ore field. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):245-261. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-422

Анализ цифровой модели рельефа для решения геологических задач на примере Актогайского рудного поля

Введение

Анализ морфологических структур необходим для решения многих геологических задач. Современный рельеф, как правило, является отражением нескольких наложенных геологических процессов. Выделение отдельных форм рельефа и анализ их взаимного расположения позволяют установить периодичность геологического развития региона. Соответственно, конкретные геологические задачи подразумевают выделение отдельных рельефных форм: это выделение контуров и структурные позиции изучаемых объектов, их взаимное расположение и масштабность проявления, а также некоторые физико-географические особенности, например, оценка эрозионных процессов, которые, в свою очередь, указывают на тектонические изменения региона. В одних случаях необходимо выделение регионального рельефа, в других требуется выделение локальных форм. Накоплен огромный опыт распознавания форм рельефа и их интерпретации для реконструкции различных геологических процессов [1–3].

С развитием матричных электронных моделей высотных поверхностей и компьютерных технологий появились и новые возможности анализа [4–6]. Матрицы высотных отметок могут быть построены при использовании радарных данных, при реконструкции рельефа с полученных изображений стереопар, при получении высотных отметок с использованием GPS и лазерных технологий. Часто эти методы скомбинированы и дополнены информацией из различных источников [7, 8]. Возможность работы с абсолютными и относительными величинами высот позволяет не только качественно оценить объекты, но и дать количественную оценку некоторым процессам [9, 10].

Целью настоящего исследования является разработка методики интерпретации геоморфологических признаков формирования и эрозионной переработки медно-порфировых месторождений на основе цифровой модели рельефа (ЦМР) и текстурного анализа с последующим применением результатов для выявления перспективных объектов рудной минерализации на примере Актогайского рудного поля.

В рамках исследования предложено использовать параметры рельефа как дополнительный поисковый критерий, позволяющий оценивать тектоническую обстановку, глубину эрозионного среза и пространственное положение рудных тел относительно дневной поверхности. Новизна работы заключается в интеграции анализа ЦМР, текстурных характеристик и данных классификации спутниковых изображений для комплексного прогноза зон метасоматических изменений и потенциальной рудной минерализации.

При выполнении настоящего исследования нами были поставлены следующие задачи:

- провести геолого-структурный анализ Актогайского рудного поля и обосновать его выбор в качестве эталонной площадки для оценки рельефа над порфировыми месторождениями;

- построить и интерпретировать цифровую модель рельефа (ЦМР) на основе спутниковых данных GeoEye-1 и других источников, определить локальные формы понижений и остаточную поверхность;

- выполнить текстурный анализ рельефа (включая энтропию, асимметрию, энергию рельефа и др.) с целью выявления структурных и литологических неоднородностей;

- сопоставить результаты анализа рельефа с известными зонами метасоматических изменений и рудными штокверками, выявить взаимосвязи между морфологией рельефа и глубиной эрозии;

- провести классификацию спектральных данных для выделения литологических разностей и вторичных минеральных ореолов, сравнить с результатами анализа рельефа;

- оценить информативность каждого метода и предложить интегральный подход к прогнозированию перспективных участков с признаками рудной минерализации.

Описанный ниже пример демонстрирует возможность использовать анализ рельефа при решении геологических задач. Работа проведена на примере Актогайского рудного поля, расположенного в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Основой является нахождение фоновой (региональной) поверхности, которая одновременно дает информацию о региональном рельефе или относительно которой возможны вычисления резидуальной (остаточной) поверхности для обособления локальных форм и анализа текстурных особенностей рельефа.

1. Геологическая позиция и теоретические основы

Актогайская группа медно-молибден-порфировых месторождений – Актогай, Айдарлы и Кызылкия, расположены к северо-востоку от озера Балхаш в Восточном Казахстане, в 450 км к северо-востоку от Алматы. В совокупности они имеют общие ресурсы более 3 млрд т руды, содержащей более 10 млн т меди и около 60 т Au.

Существует большой интерес к изучению закономерностей размещения рудной минерализации в центрально-азиатском регионе. Совокупность исследований последних лет выявляет четкую закономерность приуроченности оруденения к конкретным региональным структурно-тектоническим обстановкам. На основе работ по реконструкции формирования геологической обстановки региона [11, 12] были выявлены закономерности размещения известных крупных медно-порфировых систем в азиатском регионе [13, 14].

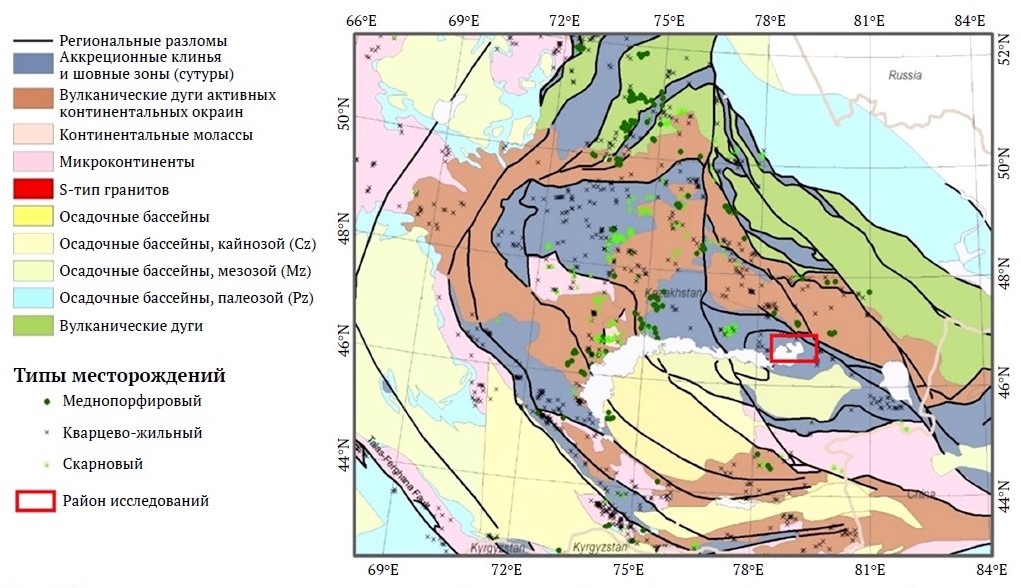

Порфиро-эпитермальные минеральные системы в основном считаются образующимися в магматических дугах (как континентальных, так и океанических), связанных с активными континентальными окраинами [15, 16]. Не является исключением и Актогайское рудное поле, расположенное в активной окраине Балхаш-Илийского вулкано-плутонического пояса Казахско-Монгольской магматической дуги и связанное с постколлизионным интрузивным комплексом начала позднего палеозоя (рис. 1) [12].

Рис. 1. Положение изучаемого участка на геологической карте-схеме Балхаш-Джунгарской металлогенической провинции (модифицирована по Windley et.all., 2007)

Предполагается, что во всех случаях отложения формировались на мелких уровнях коры: <1,5 км – для эпитермальных и <6 км – для порфировых систем. Из-за малой глубины залегания месторождения подвержены относительно быстрой эрозии и имеют низкий потенциал сохранения, это объясняет тот факт, что геологически старые (палеозойские или более древние) месторождения редки. Минеральные отложения, которые образуются в порфирово-эпитермальной минеральной системе, как правило, имеют пространственную и временную связь с промежуточными и фельзитовыми субаэральными вулканическими породами и соответствующими субвулканическими интрузиями.

Рудообразующие интрузии месторождения Актогай сформировались в дуговой обстановке 331,4–327,5 млн лет назад в результате частичного плавления утолщенной, эклогитизированной и богатой сульфидами ювенильной нижней коры [17]. Рудовмещающий Колдарский плутон сформировался в дуговой обстановке 366–336 млн лет назад [18] в период столкновения Сибирской платформы с Казахским континентом и Балтийско-Уральским блоком [19] и в период закрытия Джунгаро-Балхашского моря [20]. Колдарский массив считается комагматичным с керегетасским вулканогенным комплексом, время формирования которого – поздний карбон.

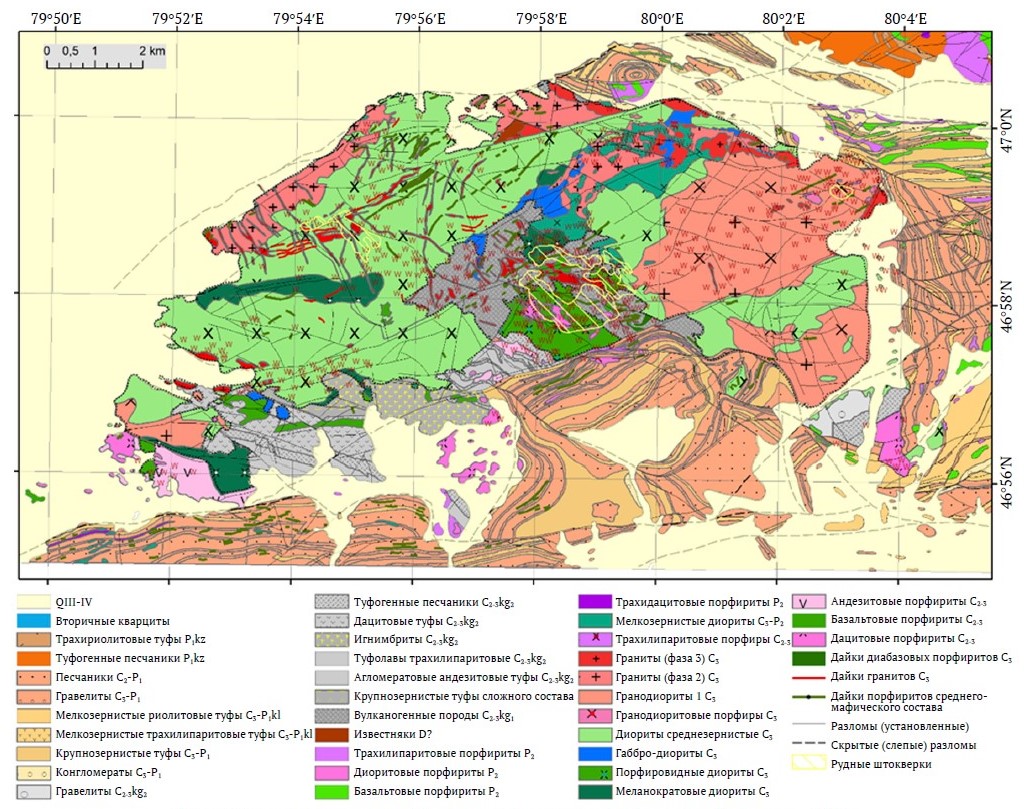

Колдарский плутон площадью 75 км2 представляет собой сложную интрузию (рис. 2) [21]. В составе Колдарского массива выделяются образования трех фаз: 1 – габбро-диориты, габбро-диабазы, меланократовые диориты, кварцевые диориты, гранодиориты; 2 – граниты батолитовые; 3 – микрограниты порфировидные, гранит-порфиры (вероятно, краевые фации интрузива). Массив преимущественно представлен диоритами и кварцевыми диоритами [22].

Рис. 2. Геологическая карта Колдарского массива (по Сергийко Ю.А. и др., 1980)

Три основных месторождения Актогайского рудного поля связаны со штокоподобными гранодиоритовыми и плагиогранитовыми порфирами, проникающими в обширный лакколитоподобный массив Колдар поздне-каменноугольного возраста [23], и с крупным ксенолитом каменноугольных вулканогенно-осадочных пород в пределах плутона. Рудообразующие интрузии при внедрении вызвали сильные гидротермальные изменения.

В разрезах представлены пласты средне-верхнекарбоновых вулканогенно-осадочных пород керегетасской группы и верхнекарбоновой-нижнепермской колдарской группы. Первая представляет собой набор андезитов с небольшим количеством риолита, песчаника и алевролита, а вторая включает набор осадочных пород, вулканогенно-осадочных пород и незначительное количество кислых туфов [18, 24].

1.1. Месторождение Актогай

Месторождение Актогай приурочено к восточной части Центрального Актогайского массива. Плутон внедрился в виде порфиритового тела гранодиоритов, которое, в свою очередь, рассекает диорит, кварц-диорит и гранодиорит Колдарского плутона. Порфиритовый гранодиорит разрезан удлиненным штоком, состоящим из рудоносных гранодиоритовых и плагиогранитовых (тоналитовых) порфиров, сопровождаемых серией трубчатых тел эксплозивных брекчий с кварцево-биотитовой и серицит-турмалиновой матрицами, образовавшихся вместе с порфировой интрузией. Жильные породы комплекса проявлены сравнительно умеренно, представлены диоритовыми и диабазовыми порфиритами, кварцевыми и дацитовыми порфирами. Специальную группу представляют малые тела и дайки гранодиорит-порфиров с мелкозернистым и гранодиорит-порфиры со стекловатым базисом, а также крупные дайкообразные тела гранитов участка Айдарлы [25, 26].

Рудосодержащий штокверк располагается в наружной зоне контакта порфирового штока, образуя конусообразное тело, сужающееся вниз, которое сжимается на глубине в ряд линейных западно-северо-западных минерализованных зон. На поверхности рудное тело имеет эллиптическую кольцевую форму, частично раскрытую к западу, с максимальным диаметром около 2500 м и радиальной шириной от 80 до 530 м [26]. Наиболее поздние жильные образования, возможно уже пермские, представлены пострудными диабазовыми и андезитовыми порфиритами.

Все породы в области рудного тела, за исключением поздних мафических даек, были изменены. Безрудное ядро конуса состоит из кремнистой зоны, состоящей из кварцевых тел, окруженных плотной сеткой безрудных кварцевых прожилков, и тонкой зоны серицит-кварцевого изменения. По краям силицизированное ядро выходит в густую зону ранних калиевых изменений, включающих калиевый полевой шпат, биотит, охватывающих основное кольцевое рудное тело. В эту калиевую зону включены несколько линейных интервалов, которые слабо минерализованы, но сильно изменены полевым шпатом и окружены широким ореолом биотита. Филлические изменения, характеризующиеся кварц-(карбонат)-хлорит-серицитом, проявляются в виде непостоянных, тонких линейных зон, ограниченных контактами апофизов гранодиоритового порфира и зонами трещиноватости вдоль флангов рудного тела. Периферия медно-порфировой системы окружена большим пропилитовым гало, содержащим эпидот-амфибол и альбит-хлорит-пренит. Минерализованная система демонстрирует внешнюю зональность от борнита-халькопирита в центре до халькопирита-пирита и пиритового галло на внешних полях. Медь и молибден перекрываются, в то время как свинцово-цинковая минерализация ограничена зонами карбонатизации на боковых сторонах рудного тела [27].

1.2. Месторождение Айдарлы

Месторождение Айдарлы расположено примерно в 4 км к северо-западу от месторождения Актогай и находится в пределах того же самого удлиненного ореола сульфидных изменений размером 8×2 км. Оно сосредоточено на небольшом северо-западном продолжении рудоносного гранодиоритового порфира, который проникает в диоритовые, кварцевые диоритовые и гранитные фазы Колдарского плутона. Край гранодиоритового порфира имеет крутые контакты, характеризующиеся многочисленными апофизами, и сопровождается серией раздробленных даек одного состава северо-восточного и северо-западного направления. Все эти интрузивы прорезаются поздними кварцевыми диоритами и долеритами. Мелкие трубчатые брекчиевые тела вблизи гранодиоритового порфира состоят из сцементированных фрагментов минерализованных пород [27].

Минерализация ограничена внешними границами штока и окружающего Колдарского плутона и тесно связана со штоком. На поверхности рудное тело обнажается в виде вытянутого северо-западного кольца, окружая слегка минерализованный гранодиорит-порфир. Рудное тело, в отличие от Актогая, напоминает расширяющийся вниз конус с безрудной сердцевиной, занятой слабоминерализованным гранодиоритовым порфиром и зоной окварцевания. Изменения и минеральное районирование аналогичны описанным на Актогае. Выходящий на поверхность гранодиоритовый порфир подвергался незначительной силицизации и серицитизации. На глубине 600 м порфир имеет безрудное ядро интенсивного окварцевания с рассеянным ангидритом на его внешних краях. По периферии порфировой системы силицизация переходит наружу в калиевую модификацию кварца-калиевого полевого шпата-биотита. Выше в системе, на средних и приповерхностных глубинах, эта картина перекрывается зоной филлитизации, характеризуемой кварц-серицитом-хлоритом-карбонатом, с редкой турмалинизацией. В свою очередь, калиевая зона окружена широким ореолом пропилитовых изменений.

Рудный Cu-Mo штокверк сконцентрирован в ранней калиевой зоне, где проявлена серицитизация. Хотя большинство аспектов минерализации и изменений аналогичны описанным выше для Актогая, месторождение отличается тем, что имеет более обширную и лучше развитую зону полиметаллических (Pb-Zn) прожилков и прожилков на внешних окраинах. Сравнения показывают, что месторождение Айдарлы менее эродировано, чем Актогай.

1.3. Месторождение Кызылкия

Небольшое месторождение Кызылкия находится в 4 км к востоку от месторождения Актогай, на противоположной стороне от месторождения Айдарлы (см. рис. 2). На месторождении Cu-Mo минерализация связана с небольшим штоком гранодиоритового порфира, внедряющимся в гранодиориты Колдарского плутона. Рудные тела присутствуют в виде ряда эшелоноподобных зон халькозин-борнит-халькопиритной руды, сопровождаемой неустойчивыми K-силикатными и серицитовыми изменениями [27]. Для рудного штокверка Кызылкия характерны более низкие, чем на Актогае и Айдарлах, содержания серы и, соответственно, слабое развитие пиритизации, существенно меньший объем гипогенных халькозина и борнита. По морфологии рудных тел, составу и характеру распределения метасоматических изменений, качеству рудной минерализации и их зональности месторождение Кызылкия сопоставляется с корневыми частями месторождения Актогай1, что свидетельствует о глубокой эрозии на востоке.

Специфичен характер метасоматических преобразований пород на месторождении Кызылкия. Пропилиты высокотемпературной амфибол-эпидотовой стадии развиты в виде узких полос на северо-западе и юго-востоке штокверка. Среднетемпературные альбит-пренит-хлоритовые пропилиты в виде полукольца обрамляют штокверк с северо-востока и юго-востока2. Процесс биотитизации на месторождении развит очень широко. Кварц-калишпатовые метасоматиты с реликтами исходных пород зафиксированы на юге, юго-западе и северо-западе (за пределами рудного штокверка). Слабо проявленная калишпатизация отмечается в центре рудного штокверка и в виде маломощных зон на севере и востоке за его пределами. Кварц-серицитовые метасоматиты распространены лишь у южной границы рудного штокверка, слегка выходя за его пределы. Аргиллизация в пределах штокверка Кызылкия проявлена лишь на юго-западе в виде двух узких зонок. Турмалинизация широко проявлена на месторождении, особенно в его юго-западной оконечности. Карбонатизация охватывает практически весь штокверк; цеолитизация – его северную часть и отдельными пятнами отмечается на юге3. Можно отметить, что метасоматоз, ведущий к значительному разрушению пород (агиллизация, серицитизация), здесь проявлен незначительно.

Месторождения Актогай и Айдарлы приурочены к зоне Актогайского глубинного разлома, Кызылкия – к зоне параллельного Икбасского разлома. Общая площадь сульфидной минерализации составляет 26 км2. Она имеет слабовыраженную дугообразную форму, выпуклой стороной обращенную к югу. Протяженность зоны с запада на восток около 14 км при ширине от 1–1,5 до 3–3,5 км. Кажущаяся поляризуемость пород в аномальной зоне изменяется от 4 до 26 %.

Менее значимые аномалии ВП выделены в 1–1,5 км к северу от месторождения Актогай, на таком же расстоянии к югу от месторождения, а также на крайнем юго-западе. Часть из них отвечает небольшим проявлениям медно-порфировой формации.

1 Ivlev R. R. Volumetric geochemical zoning of porphyry copper systems and its practical significance. [PhD Dissertation]. 1987.

2 Там же.

3 Там же.

1.4. Геолого-литологические особенности, влияющие на рельеф порфировых месторождений

Рельеф поверхности является отражением тектонических и эрозионных процессов, происходящих в регионе. Оценка неоднородности рельефа, его текстуры, относительной разницы эрозионных врезов дает возможность наряду с другими методами охарактеризовать особенности региона [28, 29].

Все медно-порфировые месторождения Казахстана образовались более 200–400 млн лет назад. Наиболее древние месторождения в большинстве своем были денудированы в результате многократных тектонических процессов, возникавших на территории площади современного Казахстана. Рельеф сохранившихся и оказавшихся в приповерхностных условиях месторождений обусловлен не только первоначальной формой, но и литологическими особенностями и околорудными изменениями месторождений и вмещающих пород.

1.5. Рудоконтролирующие структуры

Образование кальдер часто связано с рудными месторождениями, включая медно-порфировые, эпитермальные, полиметаллические жилы и вулканогенные месторождения массивных сульфидов [4]. Кальдеры часто образуются над магматическими очагами в результате того, что магма внутри очага представляет собой большой источник тепла и магматических летучих веществ, управляющих гидротермальными системами [30, 31] над магматическими очагами. В результате прогрева породы над магматическим очагом подвергаются расширению и деформации, характер которых зависит от источника тепла, изотропности вмещающей среды и тектонических напряжений, существовавших во время внедрения магмы в земную кору. Наложение последующих структур происходит в рамках сформированных кальдер и несмотря на то, что за миллионы лет первоначально образованные кальдеры частично денудированы и погребены, остается их влияние на формирование денудационного рельефа. В относительно изотропной среде можно ожидать проявления радиальных и кольцевых структур, возникающих при остывании магм.

Системы трещин, жил, а также брекчий – неизбежное следствие порфирового магматизма. Как отмечают Тосдал Р. М. и Ричардс Дж. П. (Tosdal R. M., Richards J. P., 2001), порфировые интрузии могут быть пробковидными и в некоторых случаях связаны как с крутопадающими радиальными трещинами, так и с пологими концентрическими трещинами, отражающими условия напряженности, в которых преобладает магма, где два основных горизонтальных напряжения почти равны, что, в свою очередь, отражается на формировании рельефа над эродированными порфировыми системами.

Многочисленные примеры концентрических и радиальных систем трещин известны в риолитовых и порфировых месторождениях Climax-типа (молибденовых) [4, 32], однако для медно-порфировых месторождений подобная геометрия трещинообразования не характерна. В условиях различия горизонтальных напряжений чаще встречаются субпараллельные дайкообразные порфировые интрузии [33–35]. Такие условия, скорее, отражают режим напряжений в отдалённой зоне. Пластовые прожилки и трещины имеют размеры от сантиметров до дециметров, характерных для высокотемпературных калиевых изменений [33, 34], но могут распространяться на близповерхностную полнопроявленную аргиллизитовую среду. Жилы D (с серицитовыми ореолами) чаще становятся более широкими, более непрерывными, более широко расположенными и более изменчивыми по простиранию и падению, чем более ранние и более высокотемпературные пластовые жилы. В некоторых случаях они радиальные [35, 36]. В некоторых районах такие жилы занимают группы сопряженных разломов с незначительными (от метров до десятков метров) сдвиговыми и нормальными смещениями, которые сосредоточены на порфировой гидротермальной системе, но могут простираться на несколько километров в латеральном направлении. Жилы Main Stage в Бьютте (США, штат Монтана) простираются на 10 км с востока на запад и следуют за двумя типами разломов, которые фиксируют незначительное сжатие с востока на запад и расширение с севера на юг [4].

Основные структуры формируются на участках растяжения. Системы трещин вытягивают рудные флюиды из магматических материнских пород на глубине на более высокие уровни земной коры (как эпитермальные, так и порфировые), где происходит отложение минералов, в то время как эпитермальные флюиды эволюционируют во время восходящей миграции. Проницаемые трещины формируют геометрию рудных стволов. Синминеральные структуры смещают рудные системы. Постминеральные структурные сдвиги также влияют на геометрию рудной системы и требуют анализа при разведке перемещенных руд.

Образовавшиеся рудные месторождения могут располагаться на разных уровнях земной коры между магматическим очагом и поверхностью. Наиболее подходящие условия для подъема нагретых летучих веществ до более мелких уровней земной коры встречаются вдоль предпочтительных проницаемых зон, таких как уже существующие региональные структуры или, чаще, кальдерные структуры. С одной стороны, растяжения над магматическими источниками, разрушение и дробление пород создают кальдерообразные формы, с другой стороны, флюиды поступают по уже существующим структурам, в результате чего происходит наложение структур и увеличение существующих трещин и разломов [1]. Часто большая часть минерализации в кальдерах группируется вдоль кольцевых разломов. Во вложенных кальдерах обычны рудные месторождения вдоль системы внешнего кольца. Существуют минерализации, соответствующие системе внутреннего кольца, совпадающей с взбросом, падающим наружу [5].

При развитии над месторождениями интенсивного метасоматоза и трещиноватости следует ожидать более интенсивного выветривания пород и, как следствие, образования негативного рельефа кальдерообразной формы. При денудации, достигающей кварцевого ядра или подводящих мелкокристаллических даек, происходит инверсия рельефа, образуются позитивные формы рельефа в местах выхода более прочных пород. В случае, когда штоки внедряются в условиях сжатия, происходит деформация надинтрузивных изменений, что ведет к образованию эллиптических и более сложных форм денудаций над медно-порфировыми месторождениями.

Вполне закономерно нахождение кальдерообразных структур в Актогайском рудном поле, с формой которых можно сопоставить эрозионный срез месторождений и экстраполировать полученный результат на объекты, находящиеся на ранней стадии изучения.

1.6. Энергия рельефа

Можно предположить, что разнофазные интрузивные комплексы обладают различной крепостью и различной степенью разрушаемости. В рельефе, в свою очередь, создаются врезы различной амплитуды, что позволяет использовать «текстуру рельефа» для разделения литологических разностей и подчеркивания неявных форм рельефа [37, 38]. Кроме того, убирая региональную составляющую рельефа, можно сравнивать между собой локальные формы рельефа, находящиеся на разных высотах.

В своей работе Mark [39] описывает три высотные характеристики рельефа:

- H – энергия рельефа (Reliefenergie) – величина между минимальным и максимальным значением рельефа в каком-либо произвольно ограниченном пространстве;

- Ha – досягаемый рельеф (available relief) – вертикальное расстояние между предполагаемой поверхностью выравнивания и поверхностью, соединяющей смежные русла;

- Hd – дренажный рельеф (drainage relief) – вертикальное расстояние между смежными водоразделом и рекой.

На практике часто трудно с достаточной точностью разделить эти три понятия. Степень генерализации выборки речной сети и водоразделов размывает точное определение термина «дренажный рельеф». Если водораздел совпадает с поверхностью выравнивания, то в этом случае «дренажный рельеф» равен «досягаемому рельефу». Если мы рассматриваем «энергию рельефа» на площади между смежными рекой и водоразделом, то «энергия рельефа» будет равна «дренажному рельефу». Далее мы будем говорить об «энергии рельефа», как об объединяющем термине, описывающем неоднородность рельефа – его текстуру, и являющемся вертикальным расстоянием между водоразделом и смежной рекой. В нашем исследовании «энергия рельефа» будет выражаться через текстурный анализ рельефа, приведенный ниже.

2. Методы

2.1. Цифровая модель рельефа

Цифровая модель рельефа (ЦМР) была получена в результате обработки стереопары спутниковых данных GeoEye-1 и представлена компанией TerraLink (http://www.terralink.kz).

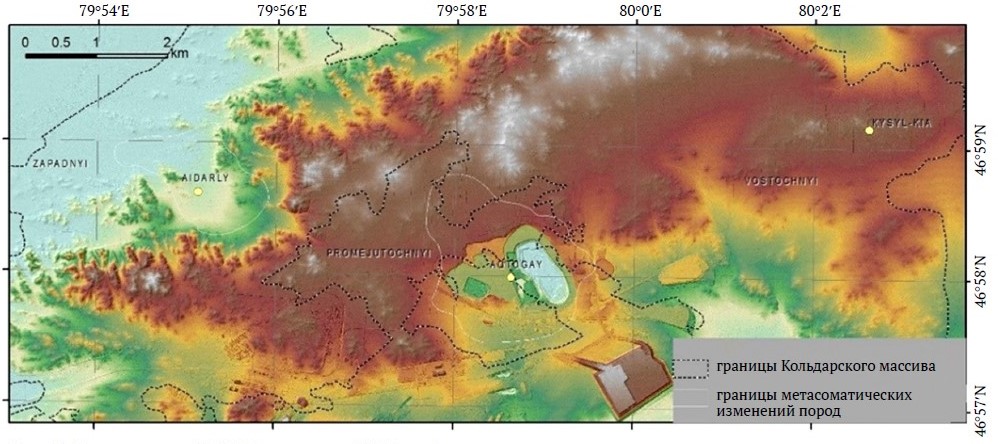

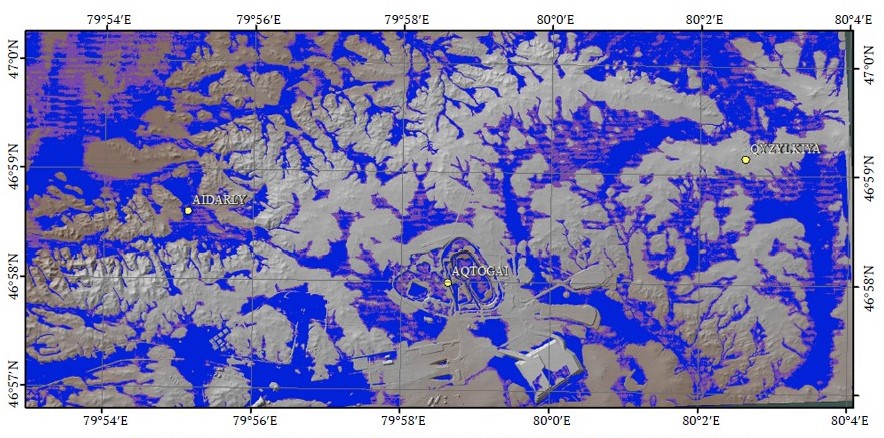

Визуализация модели рельефа была осуществлена комбинацией матрицы высот, окрашенной в цветовой палитре, и наложенной на нее матрицы полупрозрачной теневой поверхности, полученной при пересчете поверхности высот (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация ЦМР. Поверхность ЦМР отображается в цветовом градиенте с полупрозрачным наложением затененной рельефной поверхности

2.2. Построение поверхности резидуального рельефа

Цель состоит в том, чтобы рассчитать разницу между сглаженной верхней, соединяющей вершины и хребты, и нижней, соединяющей речные долины, поверхностями. Но, казалось бы, на первый взгляд, простая задача нахождения сглаженной поверхности имеет определенные трудности. Сразу отпадает возможность применить стандартные математические функции, такие как «Median», «Low Pass»-фильтры, Фурье-анализ или полином. Все они дают региональный фон, но не позволяют контролировать краевые отметки высот. Остается применение сглаживающей поверхности, построенной по точкам перегиба. То есть необходимо найти экстремальные точки, иначе, вторую производную от поверхности и разделить полученные экстремальные значения по их позиции в рельефе. Такая функция реализована в пакете программ ENVI.

Алгоритм, использованный в модуле Topographic Fiatures ENVI для вычисления каналов и хребтов, был описан Wood4. Другой вариант выбора граничных отметок высот возможен как результат вычисления поверхностей от созданной в ArcMap (ArcScript5) речной сети с заданным порогом водосбора. Причем для выделения хребтов возможно использование построения речной сети на основе инвертированного рельефа [40].

На этапе отбора вершин, хребтов, ям и долин важно корректно выбрать порог сглаживания, т.е. ограничение выбора хребтов и речных долин на основе их масштабных характеристик. Интерполяция высотных отметок была проведена программным пакетом ArcMap.

При обработке данных ЦМР нами были построены сглаживающие поверхности по локальным максимумам и локальным минимумам рельефа (рис. 4).

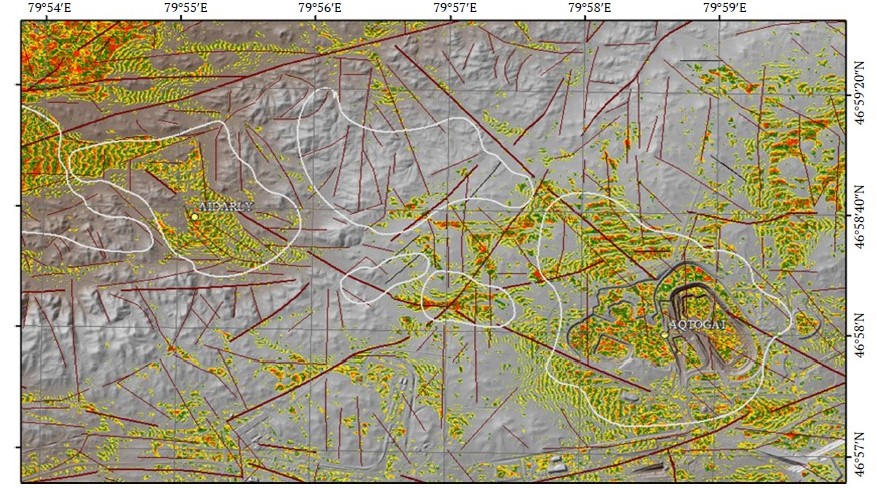

Рис. 4. Остаточная поверхность рельефа – разница между поверхностью, построенной на основе локальных топографических максимумов, и поверхностью, основанной на локальных минимумах. Контурами ограничены места проявления метасоматических изменений пород

В результате получена количественная оценка перепада высот для Актогайского рудного поля, которая может быть показана в цвете. Разница между поверхностями позволяет выделить локальные формы рельефа и площади, различающиеся по текстурным особенностям рельефа.

Выделены области локального понижения в рельефе. Зоны локального понижения рельефа были получены в результате вычитания значений ЦМР из поверхности, построенной по локальным максимумам рельефа (рис. 5).

Рис. 5. Отображение зон локального понижения рельефа (выделены синим цветом)

4 Wood J. D. The geomorphological characterisation of digital elevation models. [PhD thesis]. University of Leicester, UK; 1996. 466 p.

5 Galang J. ArcGIS Script #13836 ArcScripts; 2005. URL: http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13836

2.2. Текстурный анализ рельефа

Текстура – это совокупность повторяющихся или закономерных вариаций яркости в локальных участках изображения. Она отражает пространственные отношения между пикселями и может описывать такие характеристики, как: однородность; коразмерность; шероховатость; анизотропность.

Текстурный анализ, который широко используется для анализа геологических структур, можно проводить несколькими методами.

Для ЦМР был проведен текстурный анализ, где сравнивалась статистическая зависимость значений пикселов в заданном окне фильтра. Посчитаны поверхности наклона, кривизны, локальных минимумов и локальных максимумов, энтропия, гомогенность, среднее значение, асимметрия гистограммы. Эти методы оценивают текстуру на основе статистических характеристик изображения: матрицы совместной встречаемости уровней серого (GLCM, Gray-Level Co-occurrence Matrix). Создается матрица, показывающая, как часто пара пикселей с определенными яркостями встречается на заданном расстоянии и под углом друг к другу:

Из этой матрицы вычислены текстурные параметры:

- энергия – мера однородности текстуры;

- контраст – оценивает различия между соседними пикселями;

- корреляция – степень линейной зависимости между соседними пикселями;

- энтропия – характеризует хаотичность текстуры;

- анизотропия (Skewness) – характеризует явно выраженное направление.

Для полученных матриц эмпирически подобраны интервалы классификации и визуализированы для контрастности в цветовой палитре.

Используя текстурный анализ, мы получаем следующие преимущества: повышение точности классификации объектов; обнаружение скрытых закономерностей, которые невозможно выявить при анализе только спектральных характеристик. Для анализа рельефа поверхности использовалось программное обеспечение для топографического моделирования в ENVI6.

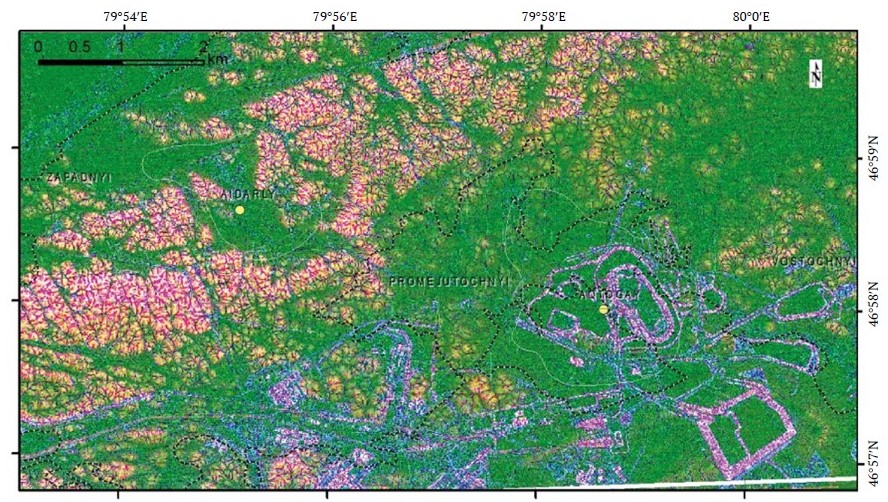

Комбинации каналов RGB позволяют создавать контрастные различия в рельефе, обусловленные литологическими особенностями и геологическими процессами его формирования. На рис. 6 используется наиболее информативная комбинация каналов RGB, где R = наклон, G = затененный рельеф и B = среднеквадратичное значение. Изображение четко показывает литологические различия между горными породами и антропогенные изменения, вызванные добычей полезных ископаемых.

Рис. 6. Комбинация каналов RGB: R – наклон, G – затененный рельеф и B – среднеквадратичное значение. Четко выделяются интрузивные комплексы и антропогенные изменения

Используя текстурный анализ, мы достигаем следующих преимуществ: повышаем точность классификации объектов и обнаруживаем скрытые закономерности, которые невозможно выявить только с помощью анализа спектральных характеристик.

6 NV5 Geospatial. NV5 Geospatial Software. [Accessed: April 20, 2025] URL: https://www.nv5geospatialsoftware.com

2.3. Классификация спектральных данных

В проекте были использованы различные методы выделения рудной зоны, которые будут описаны в новой статье. В данной работе мы сравниваем результаты, полученные в результате обработки поверхности рельефа, с результатами, полученными после классификации спектральных данных, поэтому приводим здесь методику этого метода.

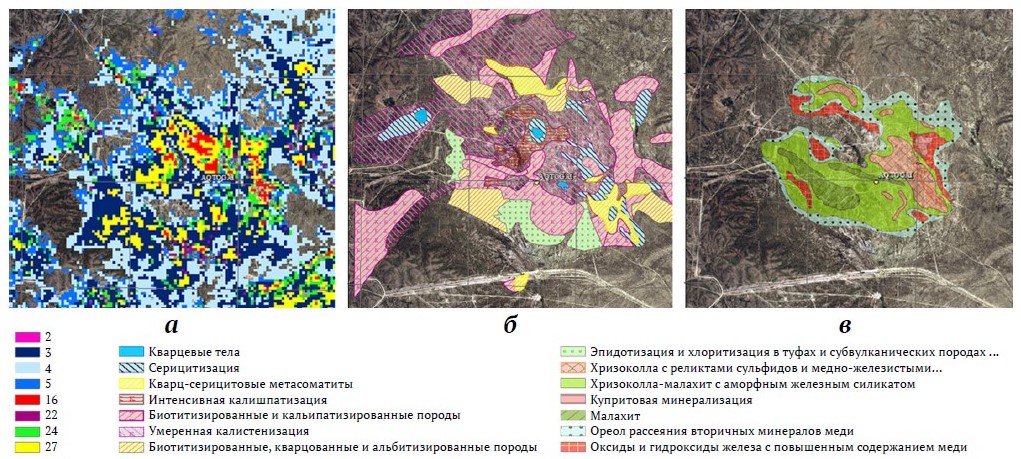

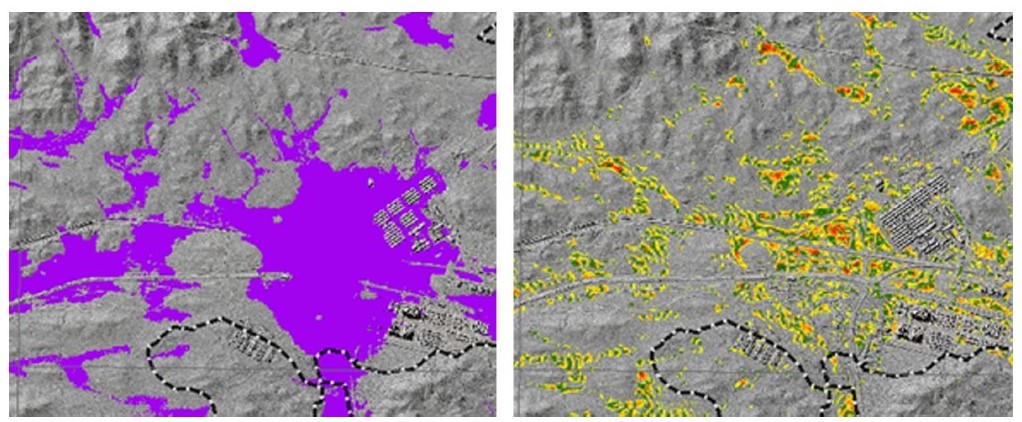

На первом этапе выбор классов был осуществлен по выделяемым в результате обработки объектам. Было выделено 37 классов, которые были использованы для классификации с применением нескольких способов статистического анализа. В результате были выделены некоторые литологические разности пород и зоны вторичной минерализации над рудными штокверками. Для неконтролируемой классификации на небольшом участке, объединяющем месторождения Актогай, Айдарлы и Промежуточный штокверк, было эмпирически подобрано 30 классов с использованием алгоритма K-means.

Для неконтролируемой классификации был осуществлен подбор количества классов так, чтобы были проявлены зоны известных месторождений. После применения метода были выбраны 8 классов, входящих в пределы контура месторождения Актогай. Выделенные классы были сравнены с картой проявления метасоматической зональности, составленной Жуковым и др., 1979 (рис. 7, б) [41], и с картой проявления гипергенной минерализации из отчета Сергийко и др., 1980 (рис. 7, в) [42].

Рис. 7. Неконтролируемая классификация (а), карта метасоматических изменений на месторождении Актогай (модификация: Жуков и др., 1979) (б), карта гипергенных минеральных ассоциаций (модификация: Сергийко и др., 1980) (в)

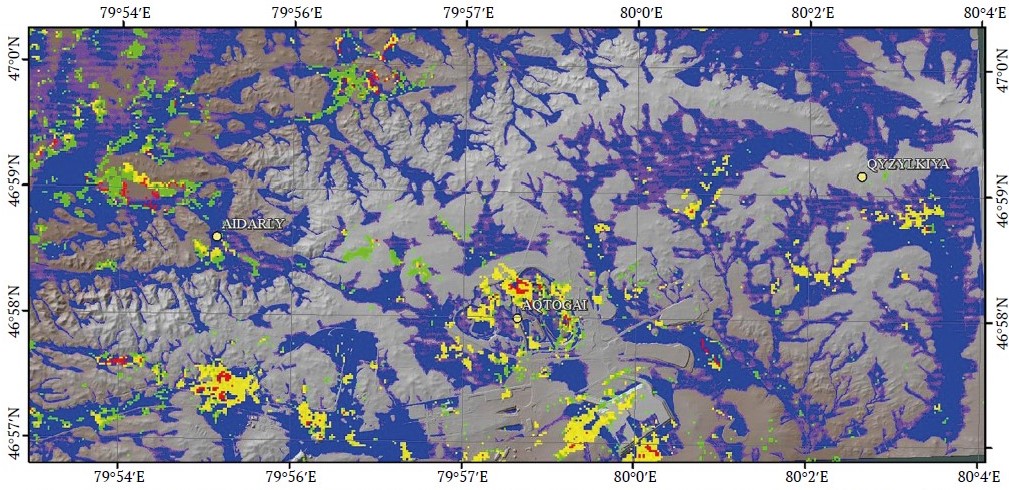

При увеличении участка до месторождения Кызылкия количество неконтролируемых классов увеличено до 35. Классы преобразованы в маску, которую можно наложить на матрицы, полученные в результате других этапов обработки.

3. Результаты и дискуссии

По своим особенностям месторождения Актогай, Айдарлы, Кызылкия и рудные штокверки Западный, Промежуточный и Восточный имеют общие черты, характерные в целом для системы медно-молибден-порфировых месторождений, и свои отличительные особенности.

Из всего обработанного материала были выбраны наиболее информативные результаты и произведен их сравнительный анализ с исходной информацией.

Анализ рельефа показывает, что крупные месторождения Айдарлы и Актогай и штокверк Западный образуют локальные понижения в рельефе – крупные кальдеры, сопоставимые с морфологией частично эродированных мааров. Такая форма обусловлена формированием системы околоштокверковых трещин и тем, что гидротермально измененные и раздробленные породы в центре структуры более податливы для эрозии относительно вмещающих пород. Развитие многочисленных даек по трещинам на месторождении обусловило усложнение кальдерообразных форм. Удлиненные формы депрессий штокверка Западного и искажение изометричных форм месторождений Айдарлы и Актогай указывают на то, что месторождения формировались в условиях сжатия. Это потверждается и направлением даек, развивающихся по основным двум направлениям в услових транспрессии. Более глубокий эрозионный срез месторождения Аактогай приводит к выполаживанию кальдерообразной структуры, вероятно, за счет выравнивания эродируемости околорудных и рудонесущих пород. На имидже, отражающем понижение в рельефе, заметно, что кальдерообразное понижение захватывает карьер месторождения и имеет распространение к западу в сторону штокверка Промежуточный.

Месторождение Кызылкия и штокверк Восточный имеют морфологию положительного рельефа, что, вероятно, связано с тем, что верхняя часть месторождения эродирована и на поверхности выход пород более устойчивый к эрозионным процессам.

Штокверк Промежуточный выражен в рельефе небольшим локальным понижением и возвышенностью, сохранившейся, вероятно, в результате частично проявленной силисификации, проявление которой делает надрудные горизонты более устойчивыми к эрозии.

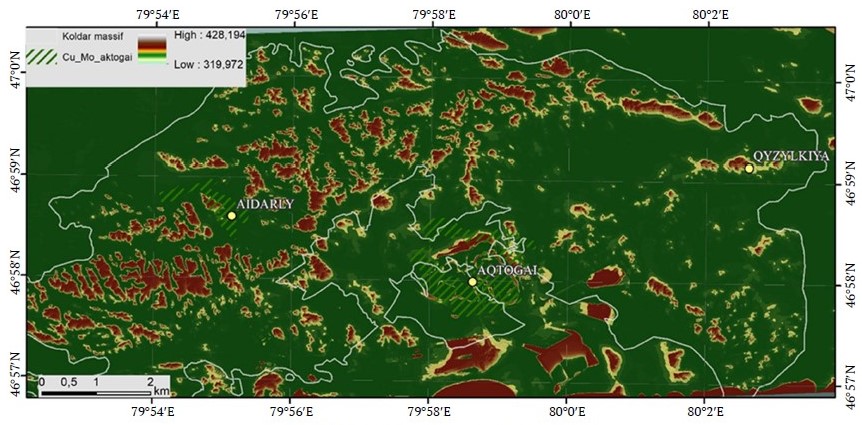

Локальные понижения в рельефе (рис. 8) подчеркивают структуру рудных штокверков и отражают в некоторой степени строение Колдарского массива. Так, по смене рисунка массив диоритов отличается от массива грано-диоритов. Понижения, сформированные речной системой, отличаются от понижений, спровоцированных наложенными штокверками и сопровождающими их гидротермальными изменениями, включающими большее количество радиальных и кольцевых структур. Кроме известных рудных штокверков, можно отметить еще ряд понижений, подобных уже известным.

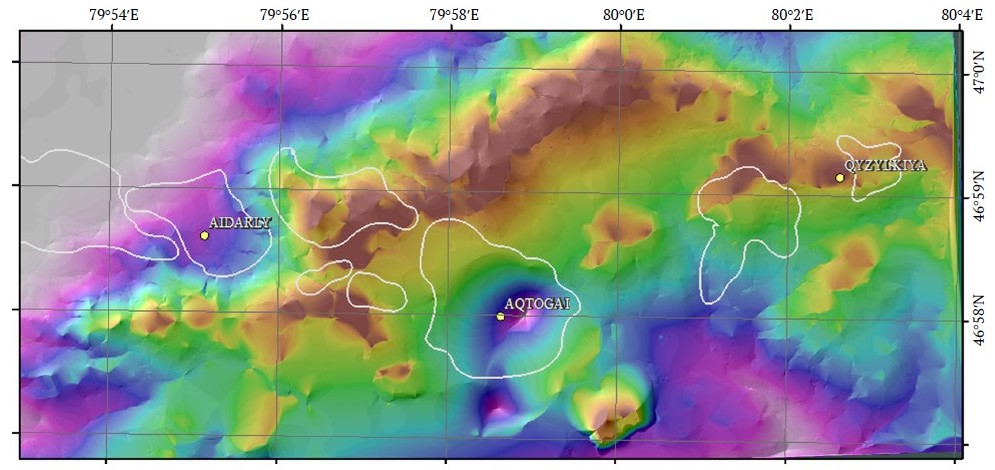

Наиболее интересный результат текстурного анализа – это изменение асимметрии гистограммы поверхности ЦМР. В результате был получен имидж с контрастным распределением значений и характерным рисунком выделяемых полей, в большинстве своем совпадающих с зонами проявления метасоматических изменений, коррелирующими с понижением в рельефе (рис. 9, 10).

Рис. 8. Локальные впадины в рельефе (разница между цифровой моделью поверхности и поверхностью, соединяющей локальные минимумы)

Рис. 9. ЦМР и наложенная маска положительных значений асимметрии гистограммы цифровых значений поверхности рельефа. Контурами обозначены известные зоны минерализации проявления кварц-серицит-хлоритовых метасоматических изменений. Стрелкой указан кластер, пространственно совпадающий с зоной, перспективной для дальнейших поисков, выделенной другими методами

Рис. 10. Слева: область, очерченная локальной топографической впадиной; справа: положительные значения асимметрии цифровой гистограммы поверхности рельефа

Выводы

При обработке и анализе были получены имиджи, позволяющие выделить тектонические нарушения и некоторые литологические разновидности пород Колдарского массива, не нашедшие отражения на существующих геологических картах рудного поля. Из анализа имиджей видно, что области положительных значений асимметрии совпадают с общим контуром метасоматических изменений, развитых на известных месторождениях. Максимально выделяются области, соответствующие в большей мере проявлению серицитизации с развитием гипергенной минералогической ассоциации – хризоколловой с реликтами сульфидов и медно-железистых силикатов. Эта область, вероятно, соответствует наиболее полно проявленному метасоматозу.

Выделяемые области положительной асимметрии подтвердили контуры рудных штокверков Промежуточный, Западный и контуры месторождения Айдарлы.

Южнее месторождения Айдарлы выделяется аномальный кластер значений положительной асимметрии гистограммы высот. Выделяемый кластер находится на пересечении разломов и в локальном понижении рельефа аналогично расположению месторождений Актогай и Айдарлы.

Для выявления аналогичных участков были сопоставлены данные локальных понижений рельефа и распространение пикселов классов спектральных данных, полученных при расчете неконтролируемой классификацией и характерных для выделяемого контура месторождения Актогай. Характерные зоны локальных понижений с проявлением метасоматоза могут быть перспективными для дальнейших поисков рудных объектов, однако надо учитывать, что локальные понижения могут быть вызваны и другими геологическими процессами, поэтому их надо рассматривать в комплексе с другими признаками рудных ассоциаций (рис. 11).

Рис. 11. Наложение результатов классификации на выделенные области локального понижения рельефа (на подложке ЦМР)

При анализе рельефа отчетливо выделяются отдельные фазы интрузивных комплексов Колдарского массива (см. рис. 4, 5). Месторождение Айдарлы и штокверк Промежуточный приурочены к интрузии, вероятно, обнажившейся в более позднее время. Она наиболее четко выражена в рельефе и имеет более высокий индекс активности рельефа.

Месторождения Актогай и Кызылкия пространственно сопряжены с интрузией, имеющей свой характерный облик – более сглаженный рельеф.

По результатам обработки и анализа спутниковых данных были обобщены характеристики рудных объектов по степени выделения (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительные характеристики рудных объектов по степени выделения

№ | Рудный штокверк | Степень визуализации в результате обработки спутниковых данных | |

Skewness for DGM | Кальдерообразное понижение в рельефе | ||

1 | Месторождение Актогай | Выражена и совпадает с контурами интенсивно проявленного метасоматоза | Слабое блюдцеобразное понижение в рельефе с радиальными ответвлениями |

2 | Месторождение Айдарлы | Выражена и совпадает с контурами интенсивно проявленного метасоматоза | Отчетливо, с радиальными ответвлениями |

3 | Месторождение Кызылкия | Слабо выражена | Не наблюдается |

4 | Р. штокверк Промежуточный | Выражена | Отчетливо, с радиальными ответвлениями |

5 | Р. штокверк Западный | Хорошо выделяется | Отчетливо |

6 | Р. штокверк Восточный | Слабо выражена | Не наблюдается |

Контуры неоднородностей рельефа месторождения Актогай по результатам обработки в основных чертах совпадают с установленными контурами гидротермально-измененных пород. Наиболее близко к известным контурам выделяются зоны кварц-серицитового метасоматоза.

Контуры неоднородности рельефа месторождения Айдарлы также совпадают с выделяемыми участками метасоматических изменений кварц-серицитового и пропилитового состава. По данным обработки цифровых моделей рельефа (ЦМР) центральная (осевая) часть месторождения выделяется квазиизометричной в плане, удлиненные локальные понижения в кальдере являются признаком формирования месторождения в условиях горизонтального тектонического сжатия.

Пространственная идентификация месторождения Кызылкия слабо выражена в рельефе по сравнению с месторождениями Актогай и Айдарлы и не может быть уверенно выделена при обработке поверхности ЦМР. Месторождение характеризуется небольшими по площади спектральными аномалиями в отдельных видах обработки.

Штокверк Промежуточный по анализу характеристик рельефа выделяется слабо и неоднозначно.

Штокверк Западный выделяется на каждом этапе обработки спутниковых данных и в рельефе занимает отчетливо пониженную часть. Его удлинённая форма, вероятно, обусловлена формированием в условиях сжатия в северо-северо-западном направлении.

Штокверк Восточный выделяется очень слабо, неуверенно.

Из описания видно, что не все штокверки могут иметь характерную форму рельефа и, как и в интерпретации геофизических данных, оценка формы рельефа может помочь при поисках, но не является достаточным признаком для уверенного выделения рудных штокверков.

В процессе обработки можно выделить следующие дополнительные участки, по своим спектральным характеристикам и форме рельефа сопоставимые с известными рудными объектами:

- У северной рамки площади в районе пересечения Главного Колдарского разлома с Северо-Колдарским разломом, с юга ограничен Колдарским разломом. Выделяемая зона осложнена разломами более высокого порядка, радиально расходящимися от центра проявления. В той или иной степени зона проявляется и при других способах обработки. Здесь полевыми наблюдениями выявлен шток монцонитов, многочисленные жилы и прожилки кварц-эпидотовой, полевошпатовой минерализации. Распространение зон хлоритизации, а также полоса с проявлением малахитизации.

- Зона южнее месторождения Айдарлы в локальном понижении рельефа, на пересечении разлома Малый Колдарский и разломов более высоких порядков, выделяется текстурным анализом данных ЦМР. Здесь наблюдаются зоны интенсивного хлорит-карбонатного метасоматоза и зоны интенсивной трещиноватости.

Зоны околорудных изменений были выделены комплексом методов. Наложение результатов усиливает контрастность околорудных ореолов, и в дальнейшем выделяемые зоны должны быть сопоставлены с результатами геофизических исследований и комплексной геохимией.

Анализ морфологии рельефа рекомендован нами как дополнительный. При совокупности всех методов позволяет наиболее успешно решать задачи прогнозного характера: выделять участки (площади), близкие по своим спектральным характеристикам к известным рудным объектам, и косвенно оценивать их положение относительно дневной поверхности. Участки могут быть перспективными для дальнейших поисков и должны быть заверены полевыми наблюдениями.

Список литературы

1. Eggers M. J. Engineering geological modelling for pit slope design in the porphyry copper-gold deposits of Southeast Asia. In: Dight P. M. (ed.) APSSIM 2016: Proceedings of the First Asia Pacific Slope Stability in Mining Conference. Australian Centre for Geomechanics, Perth; 2016. Pp. 49–82. https://doi.org/10.36487/ACG_rep/1604_0.4_Eggers

2. Seib N., Kley J., Torizin J., et al. Identification of volcanic forms in a digital terrain model of the West Eifel. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. 2008;159:657–670. https://doi.org/10.1127/1860-1804/2008/0159-0657

3. Grohmann C. H., Riccomini C., Alves F. M. SRTM-based morphotectonic analysis of the Poços de Caldas Alkaline Massif, southeastern Brazil. Computers & Geosciences. 2007;33(1):10–19. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2006.05.002

4. John D. A., Ayuso R. A., Barton M. D., et al. Porphyry copper deposit model. USGS Scientific Investigations Report, 2010–5070–B, 169 р.

5. Acocella V. Understanding caldera structure and development: An overview of analogue models compared to natural calderas. Earth-Science Reviews. 2007;85(3–4):125–160. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2007.08.004

6. Németh K., Cronin S. J. Syn- and post-eruptive erosion in tropical climate tephra ring (West Ambrym, Vanuatu). Geomorphology. 2007;86(1–2):115–130. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.08.016

7. Németh K. Long-term erosion-rate calculation in the Waipiata Volcanic Field (New Zealand). Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement. 2001;7(2):137–152

8. Németh K. Calculation of long-term erosion in Central Otago, New Zealand, based on erosional remnants of maar/tuff rings. Zeitschrift für Geomorphologie. 2003;47(1):29–49. https://doi.org/10.1127/zfg/47/2003/29

9. Seib N., Kley J., Büchel G. Identification of maars and volcanic landforms in the West Eifel Volcanic Field using DTM data. International Journal of Earth Sciences. 2013;102:875–891. https://doi.org/10.1007/S00531-012-0829-5

10. Seib N., Kley J. Problems of residual surface modelling for geological applications. In: Proceedings of the Kolmogorov Readings. Moscow, Russia; 2010. Pp. 146–151.

11. Şengör A. M. C., Natal’in B. A. & Burtman V. S. Evolution of the Altaid tectonic collage and Palaeozoic crustal growth in Eurasia. Nature. 1993;364:299–307. https://doi.org/10.1038/364299a0

12. Windley B. F., Alexeiev D., Xiao W., et al. Tectonic models for accretion of the Central Asian Orogenic Belt. Journal of the Geological Society. 2007;164(1):31–47. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-022

13. Seltmann R., Kröner A., Kovach V., et al. Reassessment of continental growth during the accretionary history of the Central Asian Orogenic Belt. Gondwana Research. 2014;25(1):103–125. https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.12.023

14. Shen P., Pan H., Hattori K., et al. Large Paleozoic and Mesozoic porphyry deposits in the Central Asian Orogenic Belt: Geodynamic settings, magmatic sources, and genetic models. Gondwana Research. 2018;58:161–194. https://doi.org/10.1016/j.gr.2018.01.010

15. Seedorff E., Dilles J. H., Proffett J. M., et al. Porphyry deposits: Characteristics and origin of hypogene features. Economic Geology, One Hundredth Anniversary Volume. 2005;251–298. https://doi.org/10.5382/AV100.10

16. Simmons S. F., White N. C., John D. A. Epithermal precious and base metal deposits. Economic Geology, One Hundredth Anniversary Volume. 2005;485–522.

17. Yermolov P. V., Portnov V. S., Makat D. K. Age and geodynamics of Central Kazakhstan carbon ore copper provinces. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2017;(6):5–15.

18. Li C., Shen P., Pan H., et al. Geology and ore-forming fluid evolution of the Aktogai giant porphyry Cu deposit, Kazakhstan. Journal of Asian Earth Sciences. 2018;165:192–209. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.07.009

19. Buslov M. M., Fujiwara Y., Iwata K., Semakov N. N. Late Palaeozoic–early Mesozoic geodynamics of Central Asia. Gondwana Research. 2004;7(3):791–808. https://doi.org/10.1016/S1342-937X(05)71064-9

20. Filippova I. B., Bush V. A., Didenko A. N. Middle Paleozoic subduction belts: the leading factor in the formation of the Central Asian fold-and-thrust belt. Russian Journal of Earth Sciences. 2001;3(6):405–426. https://doi.org/10.2205/2001ES000073

21. Cao M. J., Li G. M., Qin K. Z., et al. Assessing the magmatic affinity and petrogenesis of granitoids at the giant Aktogai porphyry Cu deposit, Central Kazakhstan. American Journal of Science. 2016;316:614–668. https://doi.org/10.2475/07.2016.02

22. Poletaev A. I., Krasnovikov A. T., Nurtuganov B. N., Timofeeva S. N. Geological structure and age of the Koldar intrusive. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Geologicheskaya. 1987;(6): 3–13.

23. Mao J. W., Pirajno F., Lehmann B., et al. Distribution of porphyry deposits in the Eurasian continent and their tectonic settings. Journal of Asian Earth Sciences. 2014;79(B):576–584. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2013.09.002

24. Shen P., Pan H.D., Xiao W.J., et al. Two geodynamic–metallogenic events in the Balkhash (Kazakhstan) and the West Junggar (China): Carboniferous porphyry Cu and Permian greisen W-Mo mineralization. International Geology Review. 2013;55(13):1660–1687. https://doi.org/10.1080/00206814.2013.792500

25. Li C., Shen P., Pan H. Mineralogy of the Aktogai giant porphyry Cu deposit in Kazakhstan: Insights into the fluid composition and oxygen fugacity evolution. Ore Geology Reviews. 2018;95:899–916. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.03.027

26. Seltmann R., Shatov V., Yakubchuk A. Mineral deposits database and thematic maps of Central Asia. London: CERCAMS, Natural History Museum; 2004. 117 p.

27. Zvezdov V. S., Migachev I. F., Girfanov M. M. Porphyry copper deposits of the CIS and models of their formation. Ore Geology Reviews. 1993;7(6):511–549. https://doi.org/10.1016/0169-1368(93)90013-O

28. Burbank D. W. Rates of erosion and their implications for exhumation. Mineralogical Magazine. 2002;66(1):25–52. https://doi.org/10.1180/0026461026610014

29. Sobel E. R., Oskin M., Burbank D., Mikolaichuk A. Exhumation of basement uplifts: Kyrgyz Range, using fission track thermochronology. Tectonics. 2006;25(2). https://doi.org/10.1029/2005TC001809

30. Corbett G. J., Leach T. M. Southwest Pacific gold-copper systems: Structure, alteration, and mineralisation. Society of Economic Geologists; 1998. https://doi.org/10.5382/SP.06

31. Skirrow R. G., Huston D. L., Mernagh T. P., et al. Critical commodities for a high-tech world: Australia’s supply potential. Geoscience Australia, Canberra; 2013.

32. Carten R. B., White W. H., Stein H. J. High-grade granite-related molybdenum systems: classification and origin. Mineral Deposit Modeling. 1993; 40:521–554.

33. Heidrick T. L., Title S. R. Fracture and dike patterns in Laramide plutons and their structural and tectonic implications. In: Titley S. R. (Ed.) Advances in Geology of Porphyry Copper Deposits. Southwestern North America. Tucson: University of Arizona Press; 1982. Pp. 73–92.

34. Sillitoe R. H. Porphyry copper systems. Economic Geology. 2010; 105:3–41. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.1.3

35. Tosdal R. M., Richards J. P. Magmatic and structural controls on porphyry copper ± Mo ± Au deposits. Reviews in Economic Geology. 2001; 14:157–181.

36. Gustafson L. B., Hunt J. P. The porphyry copper deposit at El Salvador, Chile. Geological Bulletin of China. 1975;21:768–776.

37. Bostjančić I., Gulam V., Pollak D., Frangen T. Comparative analysis of slope and relief energy for small-scale landslide susceptibility mapping: insights from Croatia. Remote Sensing; 2025; 17:2142. https://doi.org/10.3390/rs17132142

38. Зограбян Л. Н., Геворкян Ф. С. «Энергия рельефа», ее картирование и значение в процессе эрозии. Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле. 1969;(4):80–86.

39. Mark D. M. Geomorphometric parameters: A review and evaluation. Geografiska Annaler: Series A. 1975;57(3–4):165–177.

40. Чернова И. Ю., Хасанов Д. И., Жарков И. Я. и др. Обнаружение и исследование зон новейших движений земной коры инструментами ГИС. Arc Review. 2005;(1):6–7.

41. Zhukov N. M., Filimonova L. E., Vizigina V. G. Metasomatizes and hypogene mineralization of the Aktogay porphyry copper deposit. Almaty; 1979. 230 p.

42. Сергийко Ю.А. и др. Отчет по детальной разведке медно-порфирового месторождения Актогай с подсчетом запасов на 01.01.1980 г. Алма- Ата. 1980.

Об авторах

Н. СайбКазахстан

Надин Сайб – PhD (науки о Земле), главный геолог; старший научный сотрудник, школа наук о Земле

г. Алматы;

г. Усть-Каменогорск

Scopus ID 8417022400

Ю. Белов

Казахстан

Юрий Белов – старший геолог

Астана

Н. Зимановская

Казахстан

Наталья Александровна Зимановская – PhD (геология и разведка полезных ископаемых), ассоциированный профессор, старший научный сотрудник Центра компетенций и трансфера технологий в области геологии и горного дела

г. Усть-Каменогорск

Г. Оразбекова

Казахстан

Гулизат Багдатовна Оразбекова – PhD (геология и разведка полезных ископаемых), преподаватель кафедры автоматизации и информационных технологий

г. Семей

А. Третьякова

Казахстан

Айжан Третьякова - главный геолог

г. Алматы

А. Муратова

Казахстан

Асем Муратовна Муратова – докторант PhD (геология и разведка полезных ископаемых)

г. Усть-Каменогорск

И. Касенов

Казахстан

Исатай Касенов – главный специалист по ГИС

г. Астана

Рецензия

Для цитирования:

Сайб Н., Белов Ю., Зимановская Н., Оразбекова Г., Третьякова А., Муратова А., Касенов И. Анализ цифровой модели рельефа для решения геологических задач на примере Актогайского рудного поля. Горные науки и технологии. 2025;10(3):245-261. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-422

For citation:

Seib N., Belov Yu., Zimanovskaya N., Orazbekova G., Tretyakova A., Muratova A., Kassenov I. Analysis of a digital terrain model for solving geological problems by the example of Aktogai ore field. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(3):245-261. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-06-422

JATS XML