Перейти к:

Инструменты экономического стимулирования освоения техногенных месторождений

https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-09-255

Аннотация

Россия обладает значительным, но недостаточно используемым техногенным минеральным потенциалом, освоение которого способно расширить сырьевую базу и снизить экологическую нагрузку. Цель исследования – разработка эффективных экономических механизмов (включая решения для малого бизнеса), стимулирующих инвестиции в освоение техногенных месторождений. В работе проанализированы существующие инструменты стимулирования переработки техногенных минеральных образований, разработаны методический подход к отбору оптимальных инструментов и комплексная экономическая модель. Особое внимание уделено системе ранжирования инвестиционных проектов по трем ключевым критериям: бюджетной эффективности, коммерческой выгоде и экологическому эффекту. Для разных категорий проектов (зеленые, желтые, красные) определены наиболее эффективные инструменты поддержки, включая налоговые льготы, государственные гарантии и кредитные механизмы. Разработанная модель экономического механизма основана на шести принципах: ясности, транспарентности, командной работе, модульности, контролируемости и эффективности. Реализация предложенных мер позволит активизировать развитие малого бизнеса в сфере освоения техногенных месторождений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Юрак В.В., Игнатьева М.Н., Комарова О.Г. Инструменты экономического стимулирования освоения техногенных месторождений. Горные науки и технологии. 2025;10(2):180-200. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-09-255

For citation:

Yurak V.V., Ignatyeva M.N., Komarova O.G. Economic incentive instruments for the development of technogenic deposits. Mining Science and Technology (Russia). 2025;10(2):180-200. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-09-255

Инструменты экономического стимулирования освоения техногенных месторождений

Введение

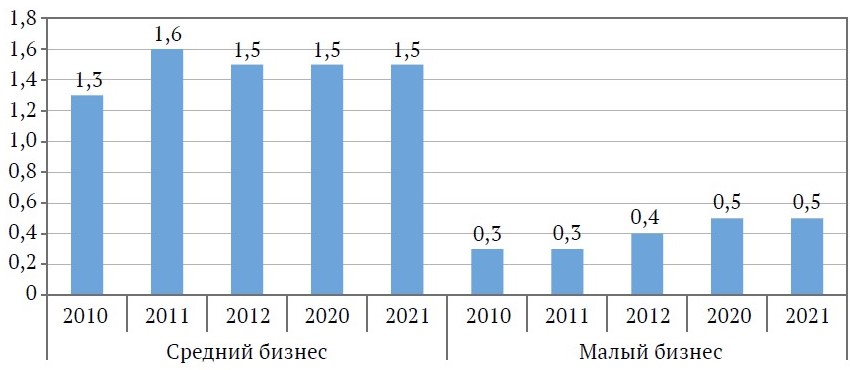

Малый и средний бизнес согласно экономической теории является двигателем развития экономики любой страны [1, 2]. Тем не менее критерии для отнесения предприятия к малому или среднему в разных странах разнятся, что подтверждается исследованиями Д. А. Плетнева, В. И. Бархатова и К. А. Наумовой1. Для России такими критериями являются: объем ежегодного дохода и среднесписочная численность – для подразделения предприятий на микро-, малый и средний бизнес (далее в совокупности будем называть «малые предприятия» (МП)). Доказано, что МП являются базой для формирования среднего класса и являются ключевым фактором стабилизации и минимизации социальной напряженности, так как предоставляют рабочие места местному населению [3]. Горный бизнес тоже не является исключением [4, 5], а в последнее время расцвета концепта циркулярной экономики, усложнения геологических условий для разработки новых месторождений полезных ископаемых и истощения минерально-сырьевой базы страны в части отработки техногенных минеральных образований, в том числе небольших россыпных месторождений (в данном случае речь идет об отрасли обращения с отходами производства и потребления), наблюдается тенденция к росту [6, 7]. Основными направлениями деятельности таких малых предприятий-недропользователей являются доизвлечение полезных ископаемых из отходов производства и потребления и совершенствование или создание новых технологий переработки таких отходов [8]. Подобный тренд присущ не только российским условиям, но и западным странам, однако, если за рубежом доля малых предприятий-недропользователей от общего количества МП варьируется в пределах 15–30 %, то для России этот показатель равен 0,3–1,6 % [9] за период 2010–2021 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Доля недропользователей в МП в РФ, %

Источник: составлено авторами по: Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. нук] СПб; 2015. 157 с.; Малое и среднее предпринимательство в России. Стат. сб. Росстат. М.; 2022. 101 с.

Рис. 1 демонстрирует относительное постоянство количества малых и средних предприятий в горно-металлургическом комплексе за десятилетний период. Тем не менее интересной кажется тенденция незначительного роста именно малого бизнеса среди организаций, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, с 0,3 до 0,5 %. Более детальный анализ данных цифр показал, что этот прирост произошел главным образом за счет предприятий, задействованных в нефтяной промышленности, в противовес рудной [10, 11], не говоря уже об инновационных стартапах по переработке отходов. Но даже среди этих нефтяных предприятий большая часть, к сожалению, является убыточной2 [12]. Все эти доводы свидетельствуют о наличии спектра проблем в развитии малого и среднего бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых и переработки промышленных и коммунальных отходов, при этом одним из базовых с точки зрения экономики природопользования является несовершенство существующего экономического механизма, регулирующего данную сферу деятельности.

1 Pletnev D., Barkhatov V., Naumova K. SME’s Criteria in National Economies and Its Scale: A Comparative Study. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/355331587_SME's_Criteria_in_National_Economies_and_Its_Scale_A_Comparative_Study

2 Малое и среднее предпринимательство в России 2013 г.: Стат. сб. Росстат. М.; 2013. 127 с.

Обзор нормативно-правовых актов в сфере обращения с ТМО: российский и зарубежный опыт

Игнорирование проблемы стимулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления находит свое отражение в наличии достаточно фрагментарных рекомендаций в государственных программных документах: «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012) и «Экологическая доктрина Российской Федерации». В данных документах стимулирование деятельности по переработке ТМО ограничивается вторичной переработкой промышленных отходов, охватывая сбор, сортировку и последующее применение отходов в качестве вторичного сырья и источников энергии. Следовательно, в приоритете оказывается ресурсосбережение, в то время как экологические последствия остаются за пределами внимания. Этот подход соответствует концепции циркулярной экономики, ориентированной на повторное использование ресурсов, но игнорирует важные аспекты экологической устойчивости, такие как снижение загрязнения и сохранение биоразнообразия3. Таким образом, существующая система стимулов сосредоточена исключительно на экономической эффективности переработки отходов, упуская из виду более широкие экологические императивы, признанные в международных соглашениях и национальных стратегиях.

В программных документах, законодательстве и рекомендациях конференций, посвященных вопросам утилизации техногенных минеральных образований, подчеркивается необходимость разработки и внедрения механизмов экономического стимулирования их переработки4. В частности, в стратегиях устойчивого развития регионов неоднократно указывается на важность создания экономических стимулов для предприятий, занимающихся переработкой отходов горнодобывающей и металлургической промышленности. Законодательные акты, регулирующие обращение с отходами производства и потребления, также предусматривают возможность предоставления налоговых льгот и субсидий организациям, вовлеченным в переработку техногенных минеральных ресурсов5. Результаты научных конференций и экспертных обсуждений подтверждают, что эффективная система экономического стимулирования является ключевым фактором для повышения рентабельности и масштабирования процессов переработки техногенных минеральных образований, что, в свою очередь, способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. Так, в рекомендациях Всероссийской конференции 2013 г. федеральным органам законодательной и исполнительной власти предложено:

- реализовать перечень мер экономического стимулирования рационального использования отходов;

- включить в перечень возможных объектов соглашений ГЧП объекты размещения отходов горнопромышленных и связанных с ним перерабатывающих производств [13].

В рамках реализации Стратегии6 законодатель настаивает на том, что целесообразно предусмотреть в перечне основополагающих принципов: применение экономических и административных рычагов воздействия на процессы управления отходами, а также активное вовлечение механизмов государственно-частного партнерства на этапе образования отходов7. В качестве ключевых направлений, способствующих привлечению инвестиций в освоение техногенных месторождений, выделяются: разработка мер экономического регулирования, направленных на развитие отрасли, и установление стимулов для участников и предприятий, осуществляющих переработку отходов, в форме льгот и преференций. Данные меры призваны создать благоприятные условия для развития перерабатывающей инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере обращения с отходами.

В советскую эпоху вопросы экономического стимулирования утилизации побочных продуктов и отходов производства также находились в центре внимания. Главной задачей стимулирующих мер являлось повышение мотивации предприятий к реализации деятельности, ориентированной на снижение ресурсозатратности и повышение экологической безопасности производственных процессов8, а именно:

- – «рациональное использование полезных ископаемых;

- – более полное извлечение и использование сопутствующих полезных ископаемых, вскрышных и вмещающих пород, отходов первичной переработки;

- – предотвращение загрязнения окружающей среды;

- – ограничение отчуждения земель для хранения попутных продуктов и отходов»9.

Для мотивации утилизационных мероприятий применялись разнообразные механизмы, включая установление цен, разработку стратегий вовлечения вторичного сырья в экономический цикл, а также создание и распределение фонда материального стимулирования для сотрудников, задействованных в процессах переработки отходов. Преимущественно использовались директивные методы управления процессом утилизации, характерные для плановой экономики.

Считается, что первой попыткой внедрения экономических методов управления охраной окружающей среды является постановление ЦК КПСС и Правительства СССР от 07.01.88 г. «О коренной перестройке дела в охране природы в стране». В данном документе акцент был сделан на приоритете использования именно экономических методов в регулировании и управлении природопользованием и охраной окружающей среды. Впервые нормативное установление экономических инструментов регулирования экологической сферы в части регулирования деятельности с отходами было осуществлено в разделе III Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Указанный раздел регламентировал использование платежей за негативное воздействие на окружающую среду, включая плату за размещение отходов производства и потребления, а также определял порядок финансирования целевых экологических программ, реализуемых на разных уровнях государственного управления – от регионального до федерального10. Данные меры были направлены на стимулирование природоохранной деятельности и снижение антропогенной нагрузки на экосистемы. Однако, по общему мнению специалистов, они не были развиты и не сыграли той роли, которая на них возлагалась. С переходом к рыночным отношениям акцент смещается к таким экономическим рычагам, как: налогообложение, денежно-кредитные отношения и т. д.11 [14]. В целом ситуация осталась прежней. Изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ФЗ «Об охране окружающей среды» специалистами признаются неэффективными по причине того, что данные поправки не являются нормами прямого действия, а значит необходима последующая разработка дополнительных подзаконных актов12 [15].

Существующий экономический механизм в области утилизации отходов характеризуется как неэффективный [16, 17]. В действующем законодательстве элементы экономического стимулирования представлены бессистемно, что проявляется в преобладании декларативных положений, не получивших дальнейшей реализации13 [18]. Ответственные органы, такие как Комитет Государственной Думы по природным ресурсам и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, не реализовали свои функции по совершенствованию законодательной базы в части экономического стимулирования деятельности по управлению отходами производства и потребления, а также устранению экологического вреда, возникшего в прошлом [19]. В результате соответствующие федеральные законы в данной области до настоящего времени не были приняты [20]. Это обстоятельство препятствует формированию эффективной системы обращения с отходами и созданию стимулов для развития соответствующей отрасли.

Сожаление вызывает и тот факт, что Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверждённый 24.07.2007, исключает МП, связанное с недропользованием, в том числе с освоением техногенных месторождений, из числа субъектов, которые могут получать льготы и преференции от государства. Более того, в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», малые предприятия (МП) исключены из перечня субъектов, правомочных заключать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Данное законодательное ограничение лишает МП возможности участвовать в реализации проектов ГЧП и препятствует доступу к финансовой поддержке со стороны институтов развития, созданных для стимулирования экономического роста и инноваций. Это, в свою очередь, может ограничивать конкуренцию в сфере ГЧП и снижать вовлечение малого бизнеса в проекты, имеющие важное социально-экономическое значение.

Вполне естественным в этих условиях является обращение к мировому опыту использования экономических рыночных рычагов, стимулирующих переработку ТМО. При этом речь должна идти о разумном восприятии положительного опыта промышленно развитых зарубежных стран, а не о слепом заимствовании.

Об эффективности используемых в этих странах экономических механизмов, стимулирующих переработку отходов, можно судить исходя из статистики: так, при помощи новых технологических решений в зарубежных государствах было извлечено более 40 % годового объема меди, 35 % золота и других стратегически важных металлов. По свидетельству исследователей, эта доля постоянно увеличивается, в отдельных случаях она превышает добычу из первичного сырья. При этом затраты на извлечение металлов снижаются в 1,5–3,0 раза [21, 22]. В материальных балансах Соединенных Штатов Америки и Японии вторичное сырье обеспечивает до 26 % входящих ресурсов. В большинстве развитых экономик вклад переработанных материалов варьируется от 16 до 20 %. Данные показатели отражают растущую значимость вторичной переработки в обеспечении производственных нужд и сокращении зависимости от первичных источников сырья [23]. По данным В.В. Чайникова, переработка золошлаковых отвалов составляет: в Великобритании – 53 %, во Франции – 65 %, Германии – 75 %, США – 25 %; переработка доменных шлаков – в Германии, США, Великобритании – до 100 %, Франции – до 90 % [24]; переработка сталеплавильных шлаков составляет в Японии – 55 %, в США – до 35 % [25]. Заслуживает несомненного одобрения опыт государственной поддержки предпринимательской деятельности, позволившей получить существенные результаты в области глубокой переработки и захоронения отходов производства и потребления. Например, уже упомянутая Германия предлагает широкий набор инструментов экономического стимулирования, также в стране предоставляется свободный доступ к информации об отходах и технологиях их переработки, действуют специализированные биржи и аукционы [26]. В американской практике – в наличии использование субсидий, налоговых льгот, займов, инвестиционных налоговых кредитов и т. д. [27].

Некоторые государства используют непосредственно прямые государственные инвестиции в сферу обращения с отходами производства и потребления. Так, при условии применения новых прогрессивных технологий предприниматели из Швеции могут получить прямые субсидии (50 % от сметы) на строительство или реновацию их предприятий по переработке отходов. Немецкий подход, аналогично шведскому, предполагает внедрение безотходных технологических процессов [28]. В Японии реализуется государственное финансирование централизованных исследовательских проектов, направленных на разработку методов утилизации отходов. Также предприниматели из Японии, занимающиеся переработкой отходов, применяют специальную систему амортизации для списания природоохранного оборудования и пользуются местными налоговыми льготами; также подобные предприятия могут пользоваться заемными средствами у специализированных банков и фондов на льготных условиях и по сниженным процентным ставкам. Аналогичные механизмы реализованы в Германии: немецкий компенсационный банк выдает целевые кредиты предприятиям на проекты по утилизации и переработке отходов производства и потребления. Если же проекты затрагивают переработку отходов разных отраслей промышленности, то предприниматели в таком случае могут обратиться в специализированные региональные фонды. Все эти инструменты экономического механизма по регулированию сферы обращения с отходами производства и потребления направлены на создание условий, при которых предпринимателям выгоднее перерабатывать отходы, нежели платить отчисления и штрафы на их складирование, захоронение и ликвидацию. Но за рубежом получил развитие не только экономический инструментарий, стимулирующий переработку отходов, но и правовой: еще в прошлом XX веке в Австрии и Германии были приняты отдельные законодательные акты: «О циркулярной экономике и отходах» (Германия) и декрет «Об упаковке» (Австрия). Нормативно-правовые акты преследуют цель возложения на производителя всеобъемлющей ответственности за продукцию на всех этапах ее жизненного цикла. Внедрение указанных законодательных норм способствовало сокращению объема отходов и непереработанной тары. В частности, в Австрии применение данного подхода привело к существенным результатам: за десятилетний период зафиксировано трехкратное уменьшение общего количества отходов и упаковки, а для отдельных категорий отходов снижение достигло 30–40 раз [28]. Это свидетельствует об эффективности концепции расширенной ответственности производителя в решении проблем, связанных с утилизацией отходов и охраной окружающей среды.

Организационный механизм также был скорректирован с целью интенсификации деятельности по переработке отходов: были созданы отдельные организации в разных странах. Например, в Японии ответственность за управление отходами возложена на Министерство экономики, торговли и промышленности (МЭТП). Ключевым элементом системы является центр Clean Japan Center, находящийся в подчинении МЭТП. Этот центр осуществляет координацию деятельности предпринимателей, некоммерческих организаций и государственных учреждений в области сбора и вторичной переработки промышленных и бытовых отходов. Он также проводит экспертизу разрабатываемых технологий и оказывает поддержку местным органам власти в создании систем утилизации отходов. Кроме того, центр ведет специализированную базу данных по технологиям утилизации отходов, применяемым в Японии и за рубежом14. В Соединенных Штатах Америки в структуре Министерства внутренних дел функционирует специальное подразделение, занимающееся переработкой отходов и контролем за соблюдением Закона о контроле за добычей угля и утилизацией отходов15. Во Франции вопросы вторичного использования отходов решаются совместно национальными и региональными органами по рекуперации и утилизации отходов16 (Agence de la transition écologique, 2024) [29]. В Российской Федерации несмотря на остроту проблемы отходов данная сфера не находится под централизованным государственным регулированием [30, 31].

Таким образом, учитывая особенности экономического механизма регулирования недропользования в части ТМО, встает вопрос о необходимости разработки более эффективного инструментария данного механизма (в том числе и для малых предприятий), стимулирующего привлечение инвестиций в освоение техногенных месторождений. Цель обусловила постановку следующих исследовательских задач: провести обзор инструментов экономического механизма, стимулирующих переработку ТМО, и разработать как авторский методический подход к обоснованию оптимального перечня инструментов для освоения ТМ, так и модель экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО.

3 UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environment Programme.

4 Областная целевая программа «Переработка техногенных образований Свердловской области». 1996; Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года). Уфа; 2004; Целевая федеральная программа «Отходы». М.; 1996.

5 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

6 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Распоряжение от 25.01.2018. № 84-р. М.; 2018.

7 Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

8 Постановление Совета Министров СССР от 25.01.1980 № 65 «О мерах по дальнейшему улучшению использования вторичного сырья в народном хозяйстве»; Постановление Совета Министров РСФСР от 7 мая 1980 г. № 237 «О мерах по дальнейшему улучшению использования вторичного сырья в народном хозяйстве РСФСР».

9 Методические рекомендации по экономическому стимулированию комплексного использования попутно добываемого сырья и отходов обогащения. Донецк: ИЭП АН УССР; 1986. С. 5.

10 Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды».

11 Белик И. С. Экономический механизм стимулирования использования отходов производства. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] Екатеринбург; 1993. 24 с.

12 Ястребкова О. А. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей среды от загрязнения отходами горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. [Дис. … канд. юрид. наук]. Екатеринбург; 2000. 189 с.

14 Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 2025. URL: https://www.meti.go.jp/english/

15 Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement, 2025. URL: https://www.osmre.gov/

16 Agence de la transition écologique, 2024. URL: https://www.ademe.fr/

Методы

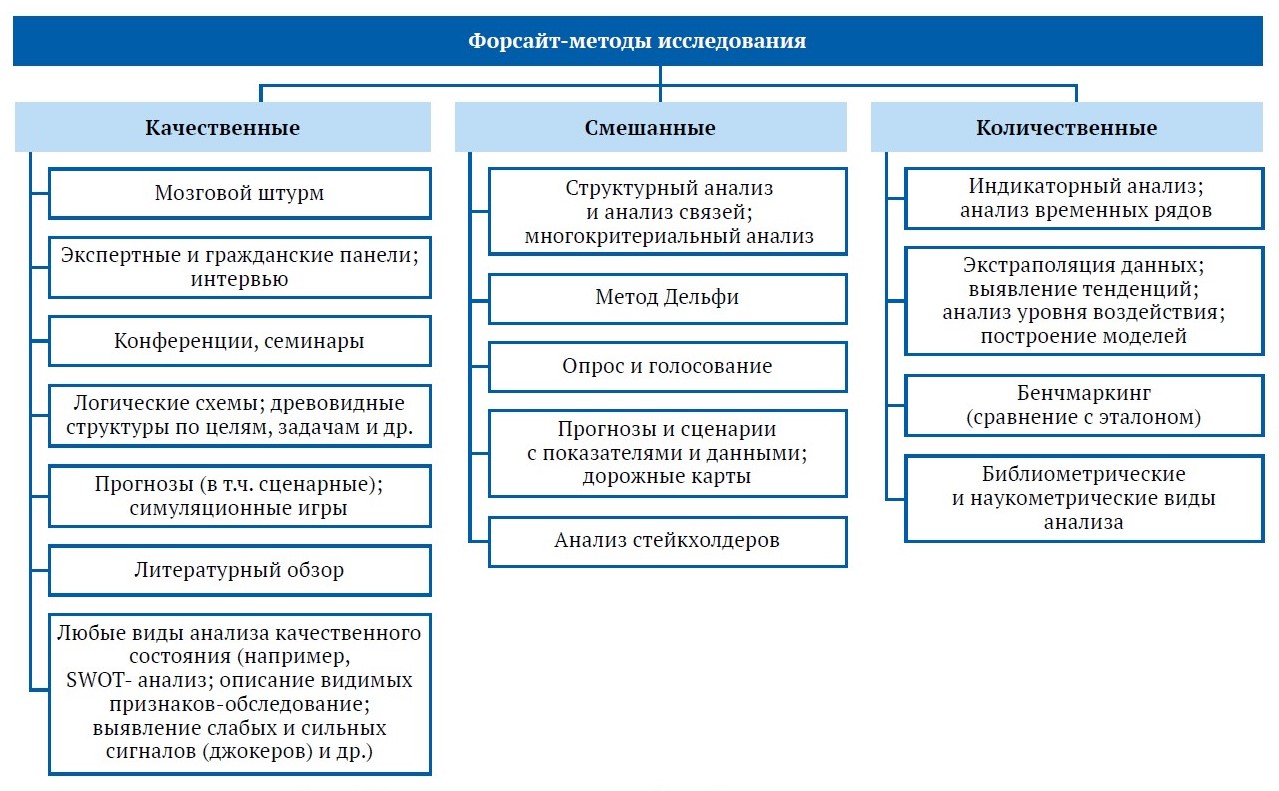

Методологические вопросы анализа социально-экономических систем, включая экономический анализ, в последние годы находятся в центре научной дискуссии, о чем свидетельствует значительное количество публикаций по данной тематике Новой экономической ассоциации, ключевые из которых отражены на сайте общества «ученых-экономистов различных научных школ и направлений на всем пространстве Российской Федерации»17, которые утверждают, что общественные науки сегодня претерпевают методологический кризис. Исследование социально-экономических или гуманистических систем, таких как система регулирования сферы обращения с отходами, система управления недропользованием и другие смежные направления, являющиеся исследовательским объектом в текущей работе, требуют использовать широкий арсенал инструментов. Данный арсенал не только учитывает методы математической статистики и теории игр, но и включает в себя другие специфические методы описания гуманистических сложных систем – форсайт-методы (в переводе с английского – взгляд вперед, предвосхищение будущего). В методологии родоначальника Р. Поппера18 [32, 33] форсайт-методы исследований по своей сути представляют собой некую иерархическую структуру конечных методов (рис. 2), используемых при проведении научного исследования; все форсайт-методы возможно традиционно подразделить на качественные (методы, способствующие субъективному пониманию и оценке объектов исследования), количественные (методы, при которых возможно объективное измерение исследуемых явлений с последующим применением математических и статистических видов анализа) и смешанные (данные методы способствуют использованию количественных измерений качественных оценок, мнений, суждений анкетируемых и экспертов).

Рис. 2. Иерархическая структура форсайт-методов исследования

Источник: составлено авторами по исследованиям Р. Поппера [32, 33].

Достоинством методологии форсайта следует признать множественную вариативность в применении различных методов исходя из поставленных учеными цели и задач для верификации результатов исследования. В текущей работе был использован следующий перечень форсайт-методов исследования для разработки наиболее эффективного инструментария экономического механизма (в том числе и для малого бизнеса), стимулирующего привлечение инвестиций в освоение техногенных месторождений: 1) для исследования инструментов экономического механизма, стимулирующих переработку техногенных минеральных образований, были применены качественные методы: литературный обзор и участие в конференциях и семинарах по проблематике; 2) с целью разработки как авторского методического подхода к обоснованию оптимального перечня инструментов для освоения техногенных месторождений, так и модели экономического механизма, стимулирующего переработку техногенных минеральных образований, использовались все виды форсайт-методов исследования: и мозговой штурм, семинары (качественные методы), и метод Дельфи (смешанный), а также метод построения моделей/условных примеров (количественный). Стоит отметить, что модель экономического механизма, стимулирующая переработку ТМО (в том числе и для малых предприятий), была построена по результатам исследований всех обозначенных выше методов, так как учитывала результаты в том числе литературного обзора и семинаров/конференций.

17 Новая экономическая ассоциация. URL: https://econorus.org/sub.phtml?id=182

18 Rafael Popper. URL: https://scholar.google.co.uk/citations?user=Z5gep-0AAAAJ&hl=es

Результаты и обсуждение

При помощи поиска и использования метода контент-анализа названий и аннотаций по ключевым словам: «экономический инструментарий», «ТМО», «отходы недропользования», «малый бизнес», «малые предприятия», «налоговое стимулирование», «ГЧП» и др., было отобрано порядка 50 научных работ. Информационной базой исследования стали научные труды как отечественных, так и зарубежных ученых по проблематике, представленные в библиотеках и наукометрических базах Scopus, WoS (на базе ResearchGate), а также на портале eLibrary. Это позволило реализовать научный поиск в логике исследования по разработке наиболее эффективного инструментария экономического механизма (в том числе и для малого бизнеса), стимулирующего привлечение инвестиций в освоение техногенных месторождений.

1. Обзор инструментов экономического механизма, стимулирующих переработку ТМО

Базовый экономический инструментарий, стимулирующий переработку ТМО в целом, в том числе и для малого бизнеса, сводится к следующему списку: 1) налог на прибыль; 2) НДПИ; 3) НДС; 4) разовый платеж; 5) списание затрат; 6) субсидии; 7) ссуды; 8) налог на имущество; 9) аренда за пользование имуществом муниципалитета; 10) кредиты; 11) ГЧП. Следует отметить, что общий перечень инструментов экономического механизма и логика его конструирования не зависят от размера компании: будь то малый, средний или крупный бизнес, тем не менее их эффективность для разных размеров компаний будет варьироваться. Как уже было отмечено выше, единственное различие по списку инструментов в части малых предприятий – это невозможность использования механизма ГЧП. Данный инструмент требует корректировки существующей нормативно-правовой базы страны. В остальном весь перечень экономического инструментария идентичен. В Российской Федерации ввиду недостаточной эффективности существующих экономических стимулов для вторичной переработки отходов наблюдается активизация научно-исследовательской деятельности, направленной на модернизацию соответствующих механизмов, что, в свою очередь, генерирует значительное количество предложений по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Преобладающая часть предложений касается оптимизации налоговой политики и финансово-кредитной системы (табл. 1). Анализ представленных данных свидетельствует о приоритетном внимании к налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В частности, предлагается освобождение от налога на прибыль, получаемую от реализации продукции, произведенной из техногенного сырья. В ряде случаев эксперты рекомендуют установление данной льготы на период от 1,5 до 2 лет при создании малых предприятий. Относительно НДПИ существуют различные точки зрения: от полной отмены до снижения налоговых ставок или введения понижающих коэффициентов. Негативное отношение к НДПИ неоднократно выражалось в рекомендациях по совершенствованию порядка исчисления данного налога, направленных в органы государственной власти. Несмотря на это ни одно из предложенных изменений не было одобрено. Существующий фискальный характер НДПИ препятствует стимулированию переработки отходов. Необходима либо полная отмена налога, либо пересмотр методики его исчисления. Представляют интерес предложения об отмене разового платежа и привлечении государственных институтов развития для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в данной сфере.

Таблица 1

Инструменты экономического механизма, стимулирующие переработку ТМО

Авторы | Экономические инструменты, стимулирующие переработку ТМО |

| Надымов Д. С.23 | Вычет из суммы НДПИ затрат на геологическое изучение недр; Отмена разового платежа |

Чернявский А. Г. [12] | Освобождение от НДПИ |

Кубарев М. С., Игнатьева М. Н. [16] | Освобождение товарной продукции от налога на прибыль, полученной за счет ТМО; Снижение ставок налогов или полное освобождение на 1,5–2 года при внедрении новых технологий, полное освобождение при внедрении экологически чистых технологий (инвестиционный налоговый кредит); Субсидия для покрытия расходов на разработку экологически чистых технологий и на выплату процентов по заемным средствам; Ссуды на установку оборудования экологически чистых технологий; Снижение ставок налога на имущество или полное освобождение; Снижение ставок аренды за пользование муниципальным имуществом или полное освобождение; Льготные кредиты (создание залогового фонда, гарантом которого выступает правительство области) |

Киперман Ю. А., Комаров М. А. [30] | Освобождение от налога на прибыль и НДПИ |

Селезнев С. Г., Болтыров В. Б. [39] | Отмена налога на прибыль |

Мирзеханов Г. С. [40] | Снижение налогооблагаемой базы на прибыль при приобретении нового технологического оборудования; Отмена НДПИ; Списание затрат на изучение техногенных объектов в текущем году |

Боярко Г. Ю. [41] | Снижение в 2 раза налоговой ставки НДС |

Клемезь Т. Н. [42] | Учет коэффициентов экологичности при определенном размере НДПИ |

Селезнев С. Г. [43] | Освобождение от налога на прибыль и НДПИ |

Сухорученков А. И., Корнилов Н. П., Евсин В. Г. [44] | Освобождение от налога на прибыль той части дохода, которая направлена на создание прогрессивных технологий; Снижение ставок НДПИ |

Ochilov S., Kadirov V., Umirzoqov A., Karamanov A., Xudayberganov S., Sobirov I. [45] | Списание затрат на изучение техногенных объектов (из налогов) |

Machado C. [46] | Отмена налога на прибыль; Льготные кредиты |

Ignatyeva M. N., Yurak V. V., Dushin A. V., Strovsky V. E. [35] | Применение инструмента ГЧП |

Potravny I., Novoselov A., Novoselova I., Gassiy V., Nyamdorj D. [47] | Снижение затрат на изучение ТМО |

Butkevich G. R. [48] | Субсидия для покрытия расходов на разработку экологически чистых технологий; Ссуды на установку оборудования экологически чистых технологий; Льготные кредиты и госгарантии |

Goldyrev V., Naumov V., Kovyrzina U. [49] | Снижение затрат на изучение ТМО |

В большинстве научных работ акцент делается на изучении отдельных элементов экономического механизма. К примеру, в работе19 автор посвящает свои исследования оптимизации системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В другом исследовании20 детально изучается взаимодействие государственных органов и нефтегазовых компаний в контексте государственно-частного партнерства. Еще одна работа21 анализирует методологию формирования цен на побочные продукты производственной деятельности. В исследовании [34] автор оценивает результативность программ, финансируемых из целевых источников. В научной работе [35] анализируется возможность использования ГЧП в качестве инструмента экономического механизма регулирования деятельности в сфере недропользования, в том числе субъектами малого предпринимательства.

Ограниченность доступных финансовых ресурсов обусловливает необходимость определения приоритетности предприятий при распределении государственной поддержки. В качестве одного из подходов можно рассмотреть методику, предложенную в исследовании22, в которой предлагается классифицировать потенциальных получателей финансовой помощи, демонстрирующих положительные финансовые показатели, основываясь на объеме предотвращаемого экономического ущерба, и выделять финансирование пропорционально этой величине. Таким образом, вероятность получения государственной поддержки прямо пропорциональна потенциальному предотвращенному ущербу. При оценке предотвращаемого ущерба учитывается ряд факторов, включая потери, связанные с отчуждением земельных участков, негативные последствия загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почвенного покрова, а также риски увеличения заболеваемости и смертности населения, связанные с ухудшением экологической обстановки.

Финансовое выражение стоимости земли, выведенной из продуктивного использования, служит мерой экономического ущерба от ее изъятия. Ключевые методологические положения оценки такого ущерба основываются на следующих принципах: во-первых, приоритет отдается результативности эффективного применения земельных активов; во-вторых, учитываются только потери, связанные с утратой функциональных возможностей земельного участка; в-третьих, необходимо учитывать временной аспект, принимая во внимание изменение стоимости земли с течением времени; в-четвертых, допускается использование различных методов оценки, соответствующих действующему законодательству и нормативным актам.

Реквизиция может затрагивать территории, используемые в сельском хозяйстве, лесоводстве, охотничьем хозяйстве, а также земли, расположенные в границах населенных пунктов. Методологии оценки экономического ущерба дифференцируются в зависимости от категории земельного участка. При определении финансового бремени, обусловленного загрязнением природных ресурсов (атмосферного воздуха, водных объектов и почвенного покрова), целесообразно использование агрегированных показателей. В процессе исчисления экономического ущерба, вызванного ростом заболеваемости среди населения, возможно применение методик, описанных в работе [36]. Применение принципа предотвращаемого экономического ущерба как критерия обусловлено необходимостью улучшения экологической обстановки в регионах с развитой промышленностью, характеризующихся значительным накопленным экономическим ущербом и неблагоприятной экологической ситуацией [37]. Представленные рекомендации были успешно апробированы в Свердловской области в рамках реализации целевой программы «Переработка техногенных образований Свердловской области» (1996). Однако данная методология не учитывает экономического эффекта и рентабельности осуществляемых инвестиций.

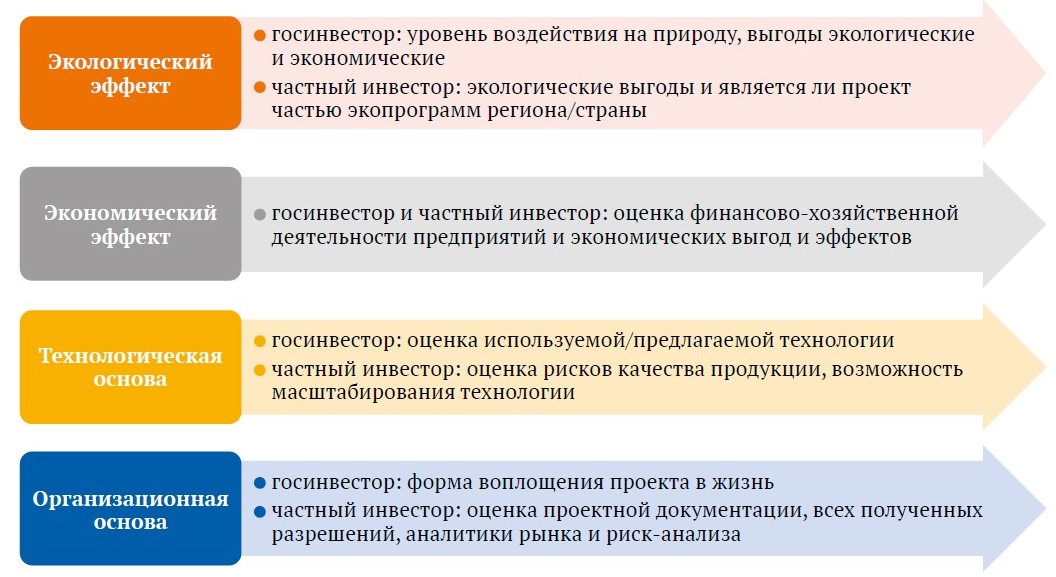

В работе [38] авторы подчеркивают важность переработки отходов с точки зрения экономики, экологии, социума и положительных экстерналий (рис. 3).

Рис. 3. Категории эффективности проектов по переработке отходов

Источник: составлено авторами по [38].

В целях стимулирования вторичной переработки отходов предлагается формирование региональных фондов поддержки, финансируемых за счет целевых отчислений от прибыльных коммерческих инициатив. Приоритетное финансирование следует направлять на проекты c экономическим и экологическим эффектом. Проекты с экономическим, экологическим и социальным эффектом целесообразно поддерживать из средств целевого фонда и фондов содействия занятости населения. Финансирование проектов с кумулятивным эффектом и положительными экстерналиями оправдано при наличии значительного положительного влияния на смежные отрасли экономики. Помимо эффектов критерии ранжирования проектов все-таки должны учитывать и региональные особенности, и контекст их реализации. Так, в регионах с неблагополучной экологической обстановкой в соответствии с принципами устойчивого развития, предложенными ООН, необходимо учитывать как экономическую эффективность, так и экологическое воздействие. Но если в регионе наблюдается риск социальной напряженности, то в этом случае стоит ориентироваться в первую очередь на получение социальных выгод и эффектов от освоения техногенных месторождений, однако данный вид эффекта достаточно тяжело поддается стоимостной оценке. Оценка же положительных экстерналий – эффекта в смежных отраслях экономики представляет собой еще более сложную и трудоемкую задачу. Отсюда базовыми критериями принято считать экономический и экологический эффекты. Эта же точка зрения представлена в работе24, правда к основным критериям для предоставления ресурсов потенциальным недропользователям, которых дифференцируют на государственных и частных инвесторов, в целях отработки техногенных месторождений предлагается добавить еще два – это технологическую и организационную основы проекта (рис. 4). При этом автор никак не обосновывает предлагаемые инструменты, акцентируя свое исследование на алгоритме доступа к инвестициям.

Рис. 4. Критерии оценки проектов по отработке техногенных месторождений для доступа к инвестициям

Источник: составлено авторами по работе Мудрецова А. В. Экономическое обоснование приоритетности инвестиционных проектов по переработке и утилизации отходов горного производства. [Дис. … канд. экон. наук] М.; 2003. 138 с.

Тематика формирования эффективного пула инструментов экономического механизма отработки техногенных месторождений получила развитие и в более поздних работах25. В первой работе предлагается ряд эффективных инструментов исходя из критериев экономической и экологической эффективности отрабатываемых отходов. Так, к высокорентабельным отходам предлагается применять следующие стимулы: разного рода кредиты, в том числе налоговые, и задействовать фонд поддержки экопредпринимательства. Для среднерентабельных отходов – льготы при налогообложении, кредитовании (гарантии), ускоренную амортизацию и вновь фонд поддержки экопредпринимательства. Для низкорентабельных отходов – опять же фонд поддержки, субсидии, дотации и налоговые льготы. Обоснования рекомендуемых стимулирующих инструментов в исследовании не наблюдается, чего нельзя сказать о второй работе, где предлагаемый стимулирующий инструментарий увязан со стадиями НИОКР, при этом итоговый выбор конкретного набора инструментов автор рекомендует осуществлять на базе оценки коммерческой и бюджетной эффективности, а именно максимизировать коммерческую в условиях положительной или в крайнем случае нулевой бюджетной эффективности.

В работе26 Ч. Ф. Катерине Йешиа ранжирование инвестиционных проектов для определения приоритета в последующем финансировании предлагается осуществлять на основе одиннадцати критериев, оцениваемых в баллах (табл. 2).

Таблица 2

Оценочные критерии выбора инвестиционных проектов

Критерий | Оценка (балл) |

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 10 |

Привлечение местного населения, новые рабочие места | 10 |

Экологический эффект | 9 |

Оценка применяемой в проекте технологии | 9 |

Эколого-экономическая эффективность (отношение экологического эффекта к капитальным вложениям) | 8 |

Степень подготовки проектной документации | 7 |

Индекс доходности | 6 |

Положительное отношение органов власти и местного социума к проекту | 6 |

Период окупаемости инвестиций | 5 |

Внутренняя норма доходности | 5 |

Масштаб экологических последствий проекта | 4 |

Авторы рассматривают восемь источников финансирования и обосновывают оптимальную структуру финансирования для рассматриваемых инвестиционных проектов с использованием долевого финансирования. В качестве источников финансов авторы выделяют:

- федеральный бюджет;

- региональные бюджеты;

- деньги недропользователей;

- средства инвесторов;

- кредиты, займы;

- зеленые облигации;

- средства ГЧП;

- компенсационные фонды (возмещение вреда КМНС);

- репатриация активов из офшоров.

Для достижения намеченной цели авторы считают целесообразным применение трехступенчатого алгоритма. На первом этапе осуществляется идентификация приоритетных проектных инициатив на основе потребностей и ожиданий ключевых стейкхолдеров. Затем производится ранжирование проектов согласно установленным критериям. Заключительным этапом является отбор проектов для реализации с учетом возможности привлечения долевого финансирования, что позволяет оптимизировать распределение ресурсов и снизить финансовую нагрузку27.

19 Умеров Р. З. Механизмы экономического совершенствования управления промышленными отходами в регионах. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] М.; 2000. 25 с.

20 Ледовских В. А. Экономический механизм государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2010. 20 с.

21 Белик И. С. Экономический механизм стимулирования использования отходов производства. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] Екатеринбург; 1993. 24 с.

22 Пахальчак Г. Ю. Совершенствование экономического механизма переработки отходов горнодобывающего и перерабатывающего производств. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] Екатеринбург; 1998. 19 с.

23 Надымов Д.С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. 157 с.

24 Мудрецов А. В. Экономическое обоснование приоритетности инвестиционных проектов по переработке и утилизации отходов горного производства. [Дис. ... канд. экон. наук] М.; 2003. 138 с.

25 Богатырева Е. Ю. Инструментарий развития экологического предпринимательства в сфере управления отходами. [Автореф. дис. ... канд. экон. наук] Екатеринбург; 2015. 28 с.; Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. 157 с.

26 Чавез Феррейра Катерине Йешиа. Формирование экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений. [Дис. ... канд. экон. наук] М.; 2020. 156 с.

27 Ross S., Westerfield R., Jordan B. Fundamental of Corporate Finance. 12th Edition. (2019). GCTU Repository. URL: https://repository.gctu.edu.gh/items/show/720

2. Авторский методический подход к обоснованию оптимального перечня инструментов для освоения ТМ. Модель экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО

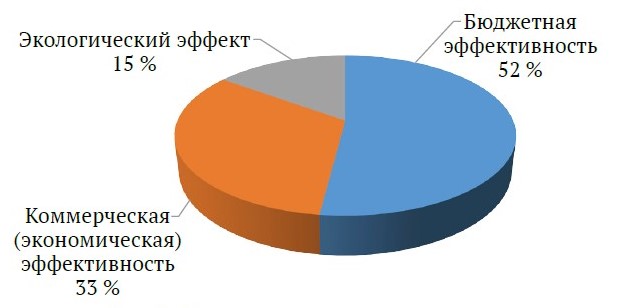

Обзор академических источников по тематике совершенствования экономического инструментария, стимулирующего отработку техногенных месторождений как малым, средним, так и крупным бизнесом, продемонстрировал достаточно фрагментарное решение данной проблемы, при этом набор предлагаемых инструментов часто не обоснован и не классифицирован, тогда как исследователи больше сосредоточены на научном усовершенствовании алгоритма доступа к финансовым ресурсам для реализации проектов по вовлечению техногенных месторождений в хозяйственный оборот. Тем не менее все авторы сходятся во мнении, что в условиях рыночной экономики базовыми критериями при оценке проектов и последующего определения набора инструментов являются экономическая эффективность и экологический эффект. Авторским коллективом данного исследования уже была произведена попытка разработки простого и удобного в применении методического подхода к обоснованию оптимального перечня инструментов для освоения техногенных месторождений28, но в нем не была учтена бюджетная эффективность в качестве критерия для ранжирования проектов. Тем не менее в условиях исполнения федерального бюджета в 2024 г. с дефицитом в 1,7% ВВП и последующего принятия в 2025 г. государственного бюджета опять же с дефицитом в размере 3,225 трлн руб. (1,5% ВВП) и текущих расходов на СВО критерий бюджетной эффективности становится первостепенным, за ним следуют коммерческий или экономический по причине санкций и возросшей роли сырьевых ресурсов, а уже далее – экологический. Это подтверждают результаты мозгового штурма 32 экспертов, 12 из которых являются представителями публично-правовых образований, занимающихся вопросами управления деятельностью по обращению с отходами производства и потребления, а также вопросами регулирования природопользования, в том числе недропользования. Так, на первом этапе мозгового штурма была определена важность критериев оценки инвестиционных проектов в горнодобывающей сфере в части отработки техногенных месторождений. Итоговая структура результатов выглядит следующим образом (рис. 5).

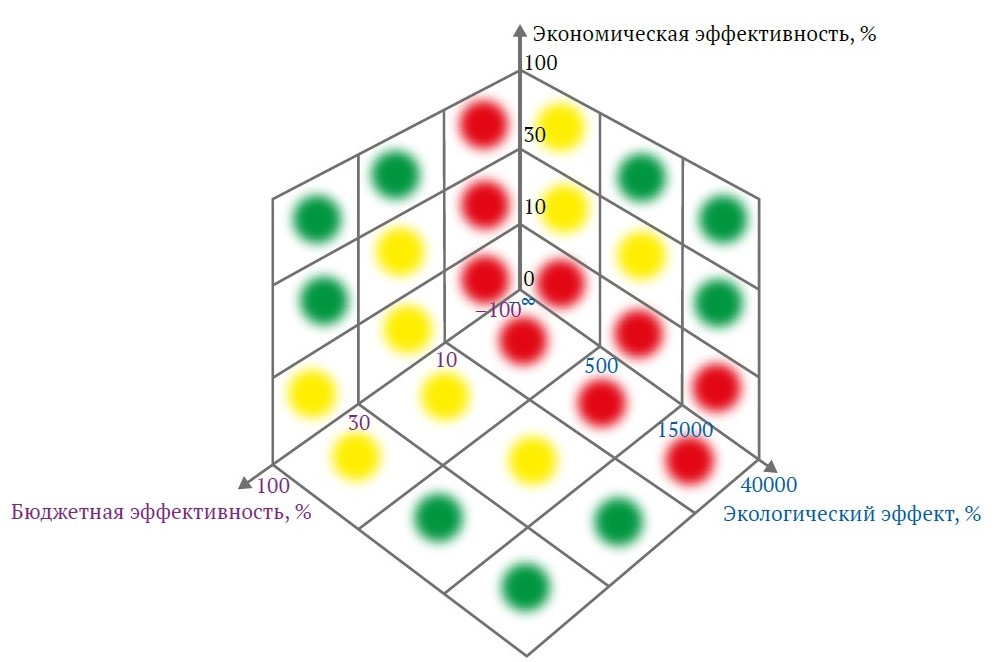

Таким образом, матрица ранжирования проектов для получения ресурсной поддержки приобретает модифицированный вид (рис. 6).

Рис. 5. Результаты мозгового штурма

Источник: составлено авторами.

Рис. 6. Ранжирование проектов в целях получения ресурсной поддержки:

зеленая группа – приоритетные проекты; желтая группа – последующие проекты; красные – замыкающие проекты

Источник: составлено авторами.

На данном рисунке экологический эффект приведен в условных границах (−∞; +∞). Более того, на практике может иметь место и отрицательный экологический эффект (−∞), так как возможны случаи, при которых недобросовестными недропользователями при отработке ТМ наносится такой экологический ущерб, который может перекрывать предотвращаемый. Средние и верхние границы коммерческой (экономической) и бюджетной эффективности приняты на уровне 10, 30 и 100 % исходя из практики инвестиционного анализа и ранжирования проектов. Бюджетная эффективность математически варьируется в пределах (−100 %; 100 %). На рисунке зеленым цветом обозначены проекты высокорейтиновые, рекомендуемые для финансирования в первую очередь при сравнении разных критериев (бюджетная эффективность, коммерческая (экономическая) эффективность и экологический эффект) друг с другом. Желтым обозначены проекты второго порядка с точки зрения приоритетности в доступе к финансовым ресурсам и, соответственно, красным обозначены третьи в очереди группы проектов.

Если присвоить переменные коммерческой (экономической) эффективности – Д с индексом а, экологическому эффекту – Э с индексом в, а коммерческой эффективности – Б с индексом с, то квадраты плоскости, указанные на графике, можно описать следующим образом: для коммерческой (экономической) эффективности (ДВа, ДСа, ДНа), экологического эффекта (ЭВв, ЭСв, ЭНв) и бюджетной эффективности (БВс, БСс, БНс) соответственно, где вторые буквы В, С, Н обозначают высокий, средний и низкий уровни.

Таким образом, в зеленую зону попадают проекты с координатами оцененных критериев: [БВс; ДВа]; [БВс; ДCа]; [БCс; ДВа]; [БВс; ЭВв]; [БВс; ЭСв]; [БСс; ЭВв]; [ДВа; ЭВв]; [ДВа; ЭСв]; [ДСа; ЭВв]. В желтую зону – [БСс; ДСа]; [БВс; ДНа]; [БСс; ДНа]; [БВс; ЭНв]; [БСс; ЭНв]; [БСс; ЭСв]; [ДВа; ЭНв]; [ДСа; ЭНв]; [ДСа; ЭСв]. В красную – [БНс; ДВа]; [БНс; ДСа]; [БНс; ДНа]; [БНс; ЭНв]; [БНс; ЭСв]; [БНс; ЭВв]; [ДНа; ЭНв]; [ДНа; ЭСв]; [ДНа; ЭВв].

Вторым этапом мозгового штурма явилось обоснование использования конкретных стимулирующих инструментов экономического механизма, регулирующего деятельность по вовлечению техногенных месторождений в хозяйственный оборот. Опрос проводился методом Дельфи (в упрощенной авторской форме Д. Пескова) уже обозначенных выше экспертов. Эксперимент насчитывал пять сессий согласования по каждой из групп проектов, выбору подлежали только те инструменты стимулирования, которые набрали 53 % (больше половины экспертов) и более голосов от общего числа экспертов – т. е. 17 и более человек. Результаты отображены в табл. 3.

Таблица 3

Инструменты стимулирования

Группа проектов (см. рис. 3) | Инструменты стимулирования | Частота выбора экспертами, % |

Зеленая группа – приоритетные проекты |

|

|

Желтая группа – последующие проекты |

|

|

Красная группа – замыкающие проекты |

|

|

Проверка полученных результатов методами мозгового штурма и методом Дельфи для желтой группы проектов была проведена путем сравнения с использованным в исследовании Д. С. Надымова29 методом построения моделей (условных примеров). В своей работе Д. С. Надымов решает задачу разработки оптимального выбора инструментов господдержки по стимулированию отработки ТМ на ограниченном множестве допустимых решений при дискретной оптимизации в условиях неопределенности. Для апробации предлагаемых решений он выбрал проект освоения Аллареченского ТМ, отнесенного к желтой группе проектов (см. рис. 3) согласно авторской классификации. Исходя из расчетов максимального показателя ЧДД возможно достичь при 4-м сценарии развития (табл. 4).

Таблица 4

Сценарии освоения Аллареченского ТМ при использовании различных инструментов господдержки

Результирующий показатель, тыс. руб. | Сценарии | ||||||

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

ЧДД недропользователя | -5072,5 | 548,4 | 5370,9 | 6033,9 | 12670,1 | 15557,2 | 19142,1 |

ЧДД государства | 6135 | 0 | 18809,6 | 18146,6 | 13839,6 | 10944,7 | 5046,2 |

Суммарный ЧДД | 1062,5 | 548,4 | 24180,5 | 24180,5 | 26509,7 | 26501,9 | 24188,3 |

Инструменты стимулирования | Без поддержки | Нулевой разовый платеж | Нулевой разовый платеж | Нулевой разовый платеж | Нулевой разовый платеж | Нулевой разовый платеж | Нулевой разовый платеж |

Вычет затрат на ГРР из НДПИ | Вычет затрат на ГРР из налога на прибыль | Нулевая ставка НДПИ | |||||

Вычет затрат на ГРР из НДПИ | Вычет затрат на ГРР из налога на прибыль | Льготный займ на НИОКР | Нулевая ставка НДПИ | Вычет затрат на ГРР из налога на прибыль | |||

Льготный займ на НИОКР | |||||||

Источник: составлено по материалам: Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. С. 122.

По сути с крайне детальными расчетами Д. С. Надымова обоснованные и предлагаемые им инструменты стимулирования отработки ТМ пересекаются с результатами, полученными методами мозгового штурма и методом Дельфи для желтой группы проектов. Отличие состоит в разных показателях уменьшаемого (в текущем исследовании – из прибыли предприятия; в работе Д. С. Надымова – вычет затрат из НДПИ) при учете затрат на изучение ТМ и реализацию ГРР, а также во включении экспертами в список инструментов государственных гарантий, не учтенных в исследовании Д.С. Надымова. В остальном инструментарий совпадает.

Также Д. С. Надымов сравнивает Аллареченское ТМ с двумя условными более крупными месторождениями по запасам: в 1,5 и 1,25 раза соответственно (зеленая группа проектов), и делает вывод, что чистый дисконтированный доход (ЧДД) недропользователя и ЧДД государства в абсолютных значениях может существенно измениться, а значит, вероятно, необходим иной перечень экономических инструментов к применению для роста обоих значений ЧДД, что подтверждается в текущем исследовании, так как для проектов зеленой группы наиболее результативными признаются: банковские кредиты; списание затрат на изучение ТМО и инвестиционный налоговый кредит.

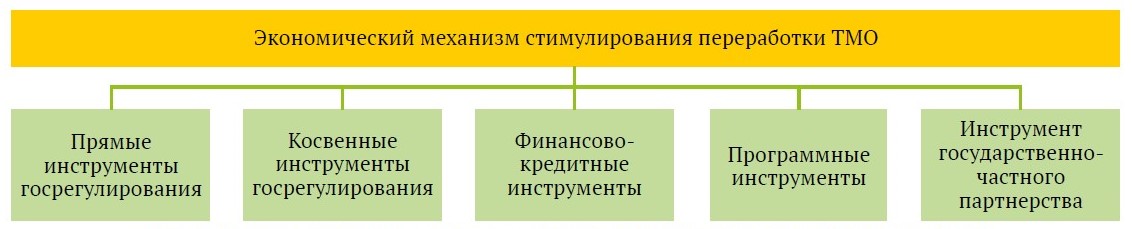

Результатом проведенного опроса ведущих экспертов в области переработки ТМО явился последующий анализ данных табл. 1 для построения общей модели экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО. Первоначально были сгруппированы инструменты по ключевым элементам механизма (табл. 5), что позволило выделить следующие составляющие: прямые инструменты (субсидии, ссуды и др.), косвенные (льготное налогообложение), финансово-кредитные инструменты, программы и ГЧП.

Таблица 5

Инструменты, стимулирующие переработку ТМО, в разрезе элементов экономического механизма

Авторы | Экономические инструменты, стимулирующие переработку ТМО | Элементы экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО |

| Надымов Д. С.30 | Вычет из суммы НДПИ затрат на геологическое изучение недр; Отмена разового платежа | Налоговые льготы Налоговые льготы |

Чернявский А. Г. [12] | Освобождение от НДПИ | Налоговые льготы |

Кубарев М. С., Игнатьева М. Н. [16] | Освобождение товарной продукции от налога на прибыль, полученной за счет ТМО; Снижение ставок налогов или полное освобождение на 1,5–2 года при внедрении новых технологий, полное освобождение при внедрении экологически чистых технологий (инвестиционный налоговый кредит); Субсидия для покрытия расходов на разработку экологически чистых технологий и на выплату процентов по заемным средствам; Ссуды на установку оборудования экологически чистых технологий; Снижение ставок налога на имущество или полное освобождение; Снижение ставок аренды за пользование муниципальным имуществом или полное освобождение; Льготные кредиты (создание залогового фонда, гарантом которого выступает правительство области) | Налоговые льготы Налоговые льготы Прямой метод госрегулирования/Госпрограммы Прямой метод госрегулирования/Госпрограммы Налоговые льготы Госпрограммы Финансово-кредитная политика |

Киперман Ю. А., Комаров М. А. [30] | Освобождение от налога на прибыль и НДПИ | Налоговые льготы |

Селезнев С. Г., Болтыров В. Б. [39] | Отмена налога на прибыль | Налоговые льготы |

Мирзеханов Г. С. [40] | Снижение налогооблагаемой базы на прибыль при приобретении нового технологического оборудования; Отмена НДПИ; Списание затрат на изучение техногенных объектов в текущем году | Налоговые льготы Налоговые льготы Налоговые льготы |

Боярко Г. Ю. [41] | Снижение в 2 раза налоговой ставки НДС | Налоговые льготы |

Клемезь Т. Н. [42] | Учет коэффициентов экологичности при определенном размере НДПИ | Налоговые льготы |

Селезнев С. Г. [43] | Освобождение от налога на прибыль и НДПИ | Налоговые льготы |

Сухорученков А. И., Корнилов Н. П., Евсин В. Г. [44] | Освобождение от налога на прибыль той части дохода, которая направлена на создание прогрессивных технологий; Снижение ставок НДПИ | Налоговые льготы Налоговые льготы |

Ochilov S., Kadirov V., Umirzoqov A., Karamanov A., Xudayberganov S., Sobirov I. [45] | Списание затрат на изучение техногенных объектов (из налогов) | Налоговые льготы |

Machado C. [46] | Отмена налога на прибыль; Льготные кредиты | Налоговые льготы Финансово-кредитная политика |

Ignatyeva M. N., Yurak V. V., Dushin A. V., Strovsky V. E. [35] | Применение инструмента ГЧП | ГЧП |

Potravny I., Novoselov A., Novoselova I., Gassiy V., Nyamdorj D. [47] | Снижение затрат на изучение ТМО | Налоговые льготы/ Госпрограммы |

Butkevich G. R. [48] | Субсидия для покрытия расходов на разработку экологически чистых технологий; Ссуды на установку оборудования экологически чистых технологий; Льготные кредиты и госгарантии | Прямой метод госрегулирования/Госпрограммы Прямой метод госрегулирования/Госпрограммы Финансово-кредитная политика |

Goldyrev V., Naumov V., Kovyrzina U. [49] | Снижение затрат на изучение ТМО | Налоговые льготы/ Госпрограммы |

В процессе ранжирования инструментария для переработки ТМО в рамках реализации мозгового штурма было установлено, что эффективность каждого из инструментов зависит от условий реализации. Это обусловило актуальность разработки системы фундаментальных принципов построения экономического механизма, стимулирующего деятельность по освоению ТМ. Так, с точки зрения теории менеджмента предлагается распределение принципов в разрезе функций: планирования, организации, мотивации и контроля. Отсюда в основе будут лежать принципы: ясности (четкости и понятности сущности и работы каждого из инструментов), транспарентности (прозрачности в управлении инструментами в организационном и правовом аспектах). При условии четкого понимания регулятором и недропользователем сущности и правил применения инструментов, а также ясного распределения ролей и ответственности достигается эффективное функционирование уровней планирования и организации экономического механизма регулирования освоения техногенных месторождений. На уровнях мотивации и контроля предлагается использовать следующие принципы: принцип командной работы, подразумевающий участие как недропользователей, так и публично-правовых образований в организации деятельности по отработке техногенных месторождений, включая стремление государственных структур максимально содействовать недропользователям; принцип модульности, обеспечивающий возможность простой замены инструментов, их пополнения и исключения; принцип контролируемости, который, будучи связанным с транспарентностью, отличается тем, что транспарентность обеспечивает прозрачность процессов, а контролируемость – управление процессами и их ключевыми параметрами. Завершающим принципом авторской системы выступает принцип эффективности, означающий способность экономического механизма обеспечивать максимальный результат при минимальных затратах для всех заинтересованных сторон: недропользователей, регуляторов, природной среды и общества в целом. Таким образом, принципы выстраиваются в своеобразную пирамиду А. Маслоу (рис. 7), где, соответственно, если нижний уровень принципов не будет выполнен, то и последующие не могут быть реализованы, а значит итоговый принцип (эффективность) не будет достигнут.

Рис. 7. Основополагающие принципы экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО

Источник: составлено авторами.

Рис. 8. Модель экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО

Источник: составлено авторами.

Таким образом, по результатам исследований всех обозначенных выше методов, в том числе экспертного опроса по методу Дельфи, и сформулированных авторских принципов экономический механизм, стимулирующий переработку ТМО, согласно авторской интерпретации примет вид следующей модели (рис. 8).

В части косвенных методов (налоговые льготы) интерес среди экспертов вызвали следующие: полное или частичное освобождение налога на прибыль, полное или частичное освобождение от НДПИ, отмена разового платежа, отмена налога на имущество и отмена или снижение ставок земельного налога. Определенная неоднозначность касается программирования в сфере обращения с отходами на различных уровнях: федеральные целевые программы, региональные и отраслевые, а также программы местного уровня. Ранее разработка целевых программ рассматривалась в числе инструментов экономического механизма. Однако согласно ФЗ от 22.10.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов» целевые программы были удалены из числа экономических инструментов. Возможно это было связано с введением ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» от 20.07.1995 г., в котором регламентируются требования к прогнозированию и программированию социально-экономического развития, в которое также входит аспект обращения с отходами производства и потребления. Следует поддержать мнение исследователей, которые считают необоснованным исключение программирования, касающегося обращения с отходами, из числа инструментов экономического механизма.

Подающим надежды инструментом экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО, многими исследователями признается государственно-частное партнерство (ГЧП) [50, 51], которое предполагает объединение ресурсов и распределение рисков между государством и бизнесом31, что в конечном итоге приводит к получению обоюдной выгоды [52–54].

В числе перспективных форм и методов государственно-частного партнерства могут присутствовать такие, как:

– вложение государственных средств в уставный фонд (капитал) предприятия;

– кредитование со стороны государства реализации инновационных проектов;

– налоговые льготы;

– государственные гарантии;

– дотирование процентной ставки по кредиту32 [55].

28 Комарова О. Г. Инструментарий организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений. [Дис. … канд. экон. наук] Екатеринбург; 2025. 224 с.

29 Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. 157 с.

30 Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. 157 с.

31 Надымов Д. С. Разработка организационно-экономического механизма освоения техногенных месторождений с привлечением потенциала государственных инструментов развития. [Дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2015. 157 с.

32 Иванов В. С. Государственно-частное партнерство как фактор государственной поддержки инновационного развития региона и предприятий. [Автореф. дис. … канд. экон. наук] СПб.; 2009. 18 с.

Заключение

Таким образом, цель исследования, заключающаяся в разработке более эффективного инструментария экономического механизма (в том числе для малого бизнеса), стимулирующего привлечение инвестиций в освоение техногенных месторождений, достигнута путем решения следующих задач: проведен анализ инструментов экономического механизма, стимулирующих переработку ТМО; разработаны авторский методический подход к обоснованию оптимального перечня инструментов для освоения ТМ и модель экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО. В исследовании авторский методический подход был усовершенствован за счет учета трех критериев, приоритетность которых в современных геополитических условиях для РФ убывает в следующей последовательности: 1) бюджетная эффективность, 2) коммерческая (экономическая) эффективность, 3) экологический эффект.

Предложенная гипотеза о том, что эффективный инструментарий экономического механизма (в том числе для малого бизнеса) будет стимулировать привлечение инвестиций в освоение техногенных месторождений, доказана зарубежной практикой и результатами проведенного мозгового штурма 32 экспертов, 12 из которых являются представителями публично-правовых образований, занимающихся вопросами управления деятельностью по обращению с отходами производства и потребления, а также вопросами регулирования природопользования, в том числе недропользования, остальные – представители академического и бизнес-сообщества.

Результаты опроса экспертов по методу Дельфи (в упрощенной авторской форме Д. Пескова) продемонстрировали следующий рейтинг эффективных инструментов, в том числе и для малого бизнеса, для трех групп проектов по отработке ТМО:

- для зеленой группы проектов наиболее эффективными и предпочтительными признаны инвестиционный налоговый кредит (100 %), за ним следует банковский кредит (97 %), далее льготное налогообложение (налог на прибыль, НДПИ, разовый платеж) (91%) и замыкает рейтинг – списание затрат на изучение ТМ (56 %);

- для желтой группы проектов максимально предпочтительным оказался инструмент государственных гарантий (100 %), на втором месте – льготное налогообложение (налог на прибыль, НДПИ, разовый платеж) (94 %) и на третьем – списание затрат на изучение ТМ (78 %);

- для последней красной группы проектов инструменты экономического механизма расположились в следующем порядке с позиции убывания эффективности и предпочтительности их использования: льготное налогообложение (налог на прибыль, НДПИ, разовый платеж, налог на имущество, земельный налог) (97 %), дотации (91 %), ссуды (84 %), снижение арендной платы (72 %), списание затрат на изучение ТМ (66 %).

Полученные авторами результаты исследования для желтой группы проектов сходны с крайне детальными расчетами и обоснованиями, предлагаемыми в исследовании Д.С. Надымова, у которого максимальный суммарный ЧДД (26509,7 тыс. руб. для отработки Аллареченского ТМ) был получен при использовании в 4-м сценарии таких инструментов экономического механизма, как нулевой платеж, вычет затрат на ГРР из НДПИ и льготный займ на НИОКР. Также в работе Д.С. Надымов сравнивает полученные данные с двумя условными более крупными месторождениями по запасам: в 1,5 и 1,25 раза соответственно (зеленая группа проектов), и делает вывод, что чистый дисконтированный доход (ЧДД) недропользователя и ЧДД государства в абсолютных значениях может существенно измениться, следовательно, необходим иной перечень экономических инструментов к применению для роста обоих ЧДД, что подтверждается в текущем авторском исследовании, так как для проектов зеленой группы наиболее результативными признаются другие инструменты. Это доказывает объективность авторских результатов, полученных методами мозгового штурма и методом Дельфи.

В исследовании были предложены авторские принципы при построении общей модели экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО, а также сама модель. Принципы сводятся к следующему перечню: ясность – четкость и понятность сущности и работы каждого из инструментов; транспарентность – прозрачность в управлении инструментами в организационном и правовом аспектах; командной работы – участие как недропользователя, так и публично-правовых образований в организации деятельности по отработке техногенных месторождений, стремление публично-правовых образований максимально помочь недропользователям; модульность – простота замены инструментов, а также их пополнения и исключения; контролируемость – возможность управлять и осуществлять мониторинг ключевых параметров управления; эффективность – способность экономического механизма при минимальных затратах способствовать получению максимальных выгод и для недропользователя, и для регулятора, и для природы, а также социума. В результате базовый экономический инструментарий, стимулирующий переработку ТМО в целом, в том числе и для малого бизнеса, сводится к следующим блокам: льготное налогообложение, финансово-кредитная политика и политика программирования, а также ГЧП. Следует отметить, что сам перечень инструментов экономического механизма не зависит от размера компании: будь то малый, средний или крупный бизнес, тем не менее их эффективность для разных размеров компаний будет варьироваться. Единственное различие в части списка инструментов для малых предприятий – это невозможность использования механизма ГЧП. Данный инструмент требует корректировки существующей нормативно-правовой базы страны. Все прочие экономические инструменты поддержки малого бизнеса имеют аналогичный характер.

Таким образом, реализация рекомендаций по постановке ранжирования инвестиционных проектов позволяет: во-первых, распределить их по группам, для каждой из которых был сформирован пакет инструментов, стимулирующих вклад инвестиций в освоение ТМ, а во-вторых, сформировать общую модель экономического механизма, стимулирующего переработку ТМО. Совершенствование инструментария экономического механизма несомненно активизирует деятельность по обращению с ТМО.

Список литературы

1. Soelton M., Permana D., Ramli Ya. et al. Business plan counseling in creating micro- entrepreneurship at Kemanggisan-Jakarta. In: International Conference on Community Development (ICCD) 2023. 2023;5(1):266–271. http://dx.doi.org/10.33068/iccd.v5i1.589

2. Kuznetsova S., Kozlova E., Kuznetsova A. Innovative entrepreneurship. Moscow Economic Journal. 2024:9(2):156–166. http://doi.org/10.55186/2413046X_2023_9_2_75

3. Keim J., Mueller S., Dey P. Whatever the problem, entrepreneurship is the solution! Confronting the panacea myth of entrepreneurship with structural injustice. Journal of Business Venturing Insights. 2024;21:e00440. http://doi.org/10.1016/j.jbvi.2023.e00440

4. Соколовский А. В., Гончар Н. В. Оценка направлений использования техногенных ресурсов при отработке различных видов минерального сырья. Горная промышленность. 2023;(5):102–107. http://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-5-102-107

5. Petlovanyi M., Kuzmenko O., Lozynskyi V. et al. Review of man-made mineral formations accumulation and prospects of their developing in mining industrial regions in Ukraine. Mining of Mineral Deposits. 2019; 13: 24–38. http://doi.org/10.33271/mining13.01.024

6. Краденых И. А., Литвинцев В. С. Перспективы развития среднего и малого бизнеса в золотодобывающей отрасли. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2016;(7):34–41.

7. Umirzoqov A., Jurayev S., Karamanov A. Economic and mathematical modeling of rational development of small-scale and man-made gold deposits. International Journal of Academic and Applied Research. 2020;4(4):75–77.

8. Панфилов Е. И. Об основах малого горного предпринимательства. Горная промышленность. 2015;(5):26–29.

9. Гафиятов И. З. Мировой опыт использования малых предприятий в сфере недропользования. Проблемы современной экономики. 2007;(2):150–153.

10. Морозов В. А. Золотая россыпь больших дивидендов. Малый бизнес в сфере добычи полезных ископаемых. Российское предпринимательство. 2002;(12):9–14.

11. Орлов В. П. Проблемы малого горного бизнеса. Минеральные ресурсы России. 2008;(5):24–28.

12. Чернявский А. Г. О проблеме освоения техногенных ресурсов. Минеральные ресурсы России. 2020;(3):58–64.

13. Всероссийская конференция «Проблемы рационального использования отходов горнопромышленного производства. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013;(4):95–98.

14. Nevskaya M., Cherepovitsyn A.E. Justification of an approach to an economic assessment of projects development of technogenic mineral objects. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 302, 4th International Scientific Conference "Arctic: History and Modernity". 17–18 April 2019, Saint Petersburg, Russian Federation. 2019;302:012049. http://doi.org/10.1088/1755-1315/302/1/012049

15. Пахальчак Г. Ю. Государство, требуя от предприятий выполнения природоохранных мероприятий, свои собственные обязанности не торопится выполнять. Дискуссия. 2016;(7):6–11.

16. Кубарев М. С., Игнатьева М. Н. Экономическое стимулирование переработки техногенно-минеральных образований. Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018;(3):143–147.

17. Полянская И. Г., Юрак В. В., Стровский В. Е. Повышение уровня сбалансированности недропользования в регионе с помощью учета отходов недропользования. Экономика региона. 2019;15(4):1226–1240. https://doi.org/10.17059/2019-4-20

18. Петрова Т. В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. М.: Изд-во «Зерцало»; 2000. 192 с.

19. Милетенко Н. В. Экологические и горно-геологические аспекты реализации концепции устойчивого развития. Разведка и охрана недр. 2012;(7):5–7.

20. Mirzekhanov G., Mirzekhanova Z. From placer deposits to technogenic mineral formations: resource and historical perspective (a study of Amur region). In: E3S Web of Conferences. VIII International Scientific Conference “Problems of Complex Development of Georesources. 2020;192:01032. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202019201032

21. Чантурия В. А. Перспективы устойчивого развития горно-перерабатывающей индустрии России. Научный доклад на заседании АН России. М.; 2006. 30 с.

22. Шулепина З. М., Анфилитова Н. В., Ковалева Е. Н. и др. Техногенные ресурсы России. Общие сведения. Справочник. М.: ЗАО «Геолинформмарк»; 2001. 199 с.

23. Техногенные минерально-сырьевые ресурсы. Под. ред. Б. К. Михайлова. М.: Научный мир; 2012. 236 с.

24. Чайников В. В. Системная оценка техногенных месторождений. В: Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений твердых полезных ископаемых: обзорная информация. Вып. 6–7. М.: ЗАО «Геоинформмарк»; 1999. 75 с.

25. Душин В. А., Макаров А. Б. Нетрадиционные типы месторождений полезных ископаемых. Екатеринбург: УГГУ; 2015. 224 с.

26. Потравный И. М. Экономика ресурсосбережения в ФРГ. Мировая экономика и международные отношения. 1990;(1):123–128. https://doi.org/10.20542/0131-2227-1990-1-123-128

27. Экология. Опыт государственного регулирования в США. Научно-аналитический обзор. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН; 1995. 36 с.

28. Ибатуллин У. Г. Выгодно ли вкладывать в отвалы? Табигат. 2004;(5):12–14.

29. Morand-Deviller J. Droit de l'environnement. Paris: Editions ESTEM; 1996. (In Fr.)

30. Киперман Ю. А., Комаров М. А. Горно-промышленные отходы в формировании ресурсосберегающей природоохранной политики. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2016;(1–2):68–73.

31. Ignatyeva M., Yurak V., Dushin A. et al. How far away are world economies from circularity: Assessing the capacity of circular economy policy packages in the operation of raw materials and industrial wastes. Sustainability. 2021;13(8):4394. https://doi.org/10.3390/su13084394

32. Georghiou L., Cassingena J., Keenan M. et al. The handbook of technology foresight: concepts and practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing; 2008. 428 p.

33. Popper R. How are foresight methods selected? Foresight. 2008;10(6):62–89. http://dx.doi.org/10.1108/14636680810918586

34. Пахальчак Г. Ю. Проблемы обращения с отходами производства и потребления и пути их решения (на примере Свердловской области). В: Материалы II Уральского международного экологического конгресса. 17–20 мая 2011, Екатеринбург, Пермь. C. 93–96.

35. Игнатьева М. Н., Юрак В. В., Душин А. В., Стровский В. Е. Техногенные минеральные образования: проблемы перехода к циркулярной экономике. Горные науки и технологии. 2021;6(2):73-89. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-2-73-89

36. Игнатьева М. Н., Литвинова А. А., Логинов В. Г. Методический инструментарий экономической оценки последствий воздействия горнопромышленных комплексов на окружающую среду. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН; 2010. 168 с.

37. Пашкевич М. А., Паршина М. В. Анализ экологической опасности объектов угольной промышленности. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007;(10):305–312.

38. Баев Л. А., Афанасьев Я. В. Экономические основы управления переработкой отходов металлургического производства. Экология и промышленность России. 2004;(1):37–40.

39. Селезнев С. Г., Болтыров В. Б. Нормативно-правовая база освоения техногенных объектов минерального сырья применительно к условиям Печенгского района Мурманской области. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2013;(8):73–79.

40. Мирзеханов Г. С. Государственная политика в вопросах оптимизации освоения техногенной сырьевой базы россыпных месторождений золота. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2008;(2):33–36.

41. Боярко Г. Ю. Налог на добавленную стоимость в сфере производства минерального сырья. Горный журнал. 2001;(4):14–17.

42. Клемезь Т. Н. Налоговое стимулирование экологической безопасности в горнорудном производстве. Горный журнал. 2013;(7):47–50.

43. Селезнев С. Г. О проблеме использования горно-промышленных отходов. Минеральные ресурсы России. 2013;(4):40–44.

44. Сухорученков А. И., Корнилов Н. П., Евсин В. Г. Проблемы и пути совершенствования законодательной базы в сфере недропользования. Горный журнал. 2009;(5):8–12.

45. Ochilov S., Kadirov V., Umirzoqov A. et al. Ore stream management on the development of deposits of natural and technogenic origin. In: The 1st International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science: ICPPMS-2021. 10–11 June 2021, Tashkent, Uzbekistan. 2022;2432(1):030061. https://doi.org/10.1063/5.0093311

46. Machado C. Urban expansion and the formation of technogenic deposits in tropical areas: The case of Araguaína city. Investigaciones Geográficas. 2014;47:3–18. https://doi.org/10.5354/0719-5370.2014.32991

47. Potravny I., Novoselov A., Novoselova I. et al. The development of technogenic deposits as a factor of overcoming resource limitations and ensuring sustainability (case of Erdenet Mining Corporation SOE in Mongolia). Sustainability. 2023;15:15807. https://doi.org/10.3390/su152215807

48. Буткевич Г. Р. Комплексное освоение техногенных ресурсов. Строительные материалы. 2023;819:70-74. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-819-11-70-74

49. Goldyrev V., Naumov V., Kovyrzina U. Resource potential of technogenic-mineral formations of Santo Tomas II Gold-Copper-Porphyry Deposit (Philippines). In: Isaeva, E., Rocha, Á. (eds) Science and Global Challenges of the 21st Century – Innovations and Technologies in Interdisciplinary Applications. Perm Forum 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023;622. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28086-3_31

50. Пахальчак Г. Ю. Роль партнерства государства и бизнеса в экономическом регулировании приоритетных экологических проблем. Дискуссия. 2014;(8):74–79.

51. Ткаченко И. Н., Евсеева М. В. Стейкхолдерская модель корпоративного управления в проектах государственно-частного партнерства. Управленческие науки. 2014;(1):26–33.

52. Ястребинский М. А., Гусева Н. М. Финансово-экономический потенциал государственно-частного партнерства и контрактов жизненного цикла (за и против). Горный журнал. 2014;(1):43–47.

53. Ignatyeva M. N., Yurak V. V., Dushin A. V., Polyanskaya I. G. Assessing challenges and threats for balanced subsoil use. Environment, Development and Sustainability. 2021;23(12):17904–17922. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01420-1

54. Кушнир М. А. Государственно-частное партнерство при освоении месторождений полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-02-0-221-229

55. Filatova I., Nikolaichuk L., Zakaev D., Ilin I. Public-private partnership as a tool of sustainable development in the oil-refining sector: Russian case. Sustainability. 2021;13(9):5153. https://doi.org/10.3390/su13095153

Об авторах

В. В. ЮракРоссия

Вера Васильевна Юрак – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры отраслевой экономики; заведующая научно-исследовательской лабораторией рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов; ведущий научный сотрудник

г. Санкт-Петербург,

г. Екатеринбург

Scopus ID 57190411535,

ResearcherID J-7228-2017

М. Н. Игнатьева

Россия

Маргарита Николаевна Игнатьева – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и менеджмента, главный научный сотрудник научно-исследовательской лабораторией рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов; ведущий научный сотрудник

г. Екатеринбург

Scopus ID 6603156023

О. Г. Комарова

Россия

Оксана Геннадьевна Комарова – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента

г. Екатеринбург

Рецензия

Для цитирования:

Юрак В.В., Игнатьева М.Н., Комарова О.Г. Инструменты экономического стимулирования освоения техногенных месторождений. Горные науки и технологии. 2025;10(2):180-200. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2024-09-255

For citation: